|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Воспоминания о XX веке. Книга вторая. Незавершенное время. Imparfait | Автор книги - Михаил Герман

Cтраница 46

Первая запись датирована 23 марта 1974 года. «Я после Парижа. Меньшего, куда меньшего боялся. Думал — знаю гораздо больше прежнего, — и в самом деле узнал больше. Вместе с тем глубоко и больно потерял многое — то, о чем и не подозревал раньше. Приобрел знание, ощущение большой, этакой изящной потери — отсюда горделивое и важное отношение к другим, печальный внутренний „полет“. Сейчас — почему? — ощущение, что тогда вовсе суеты не было, а была ведь. И еще сейчас кажется, что тогда был очень самим собой, больше, чем когда-либо. А был, видимо, просто таким, каким хотел бы себя видеть со стороны. Значит, печаль, серьезность, легкая отрешенность — мое? И эти навсегда усталые, угрюмые, привычно беспокойные лица на пустых улицах. Chez nous [20]. Или просто ощущение, что есть реальное обоснование быть исключением. И еще эта мысль: неужели я потерялся». Потом я стал записывать в черную папку сюжеты возможных сочинений. Разумеется, поначалу это была смесь собственных воспоминаний со всякого рода сентиментальной литературщиной. Но внутри были размышления о жизни, весьма даже и неглупые, хотя часто претенциозные. Они рождались после того, как я записывал мысль отчасти и точную, но банальную, потом начинал доискиваться сути, порой и подходил к этой самой сути достаточно близко. «…Правы не полюса, но напряжение между ними». В ту пору непросто было догадаться, что все крайности нехороши, — диссиденты, даже просто существованием своим, тревожили нечистую совесть либеральных конформистов, к которым я принадлежал, и левые крайности казались святыми. К счастью, я тогда начинал (очень осторожно) сомневаться. Помню, мне приснилась фраза — именно так — «приснилась фраза»: «Люди живут только потому, что боятся смерти». Проснулся с недоумением, только потом понял смысл суждения: кто согласился бы на страх жизни, если бы не была еще страшнее смерть, которую никто из живых не знает. И по сию пору кажется мне, что сам я бы такую мысль не придумал. Много позже я нашел нечто похожее у Шекспира, но убежден, тогда это не было просто всплывшей из подсознания читаной фразой. Случалось записывать сны, особенно те, что, порожденные, видимо, загнанной психикой, были фантастичны и вместе реальны: «Видел во сне Николая I, мраморно-красивого, как на ранних скульптурных портретах. В расстегнутой рубашке с жабо и кавалерийских рейтузах, он, сидя на краю своей легендарной солдатской койки, покрытой шинелью, говорил со мною отличным (как в „Войне и мире“) французским языком, жалуясь на страшные времена. А за окном — салют, какие мне приходилось видеть в сороковые годы, почему-то кремлевская стена и Николай II в автомобиле, арестованный, под охраной мрачных красногвардейцев с винтовками с примкнутыми штыками, в пулеметных лентах». Перелистывая черную папку — единственный источник рефлексий той поры, дневники я почти забросил, к тому же в них оставались только события, — я с удивлением обнаружил суждения, достаточно зрелые по сути, но по пафосу и стремлению понять «правила жизни» близкие отроческим. Немало чернил пролито там касательно того, чтó есть «интеллигентный человек», и некоторые мысли оттуда и нынче кажутся мне достаточно дельными и до сих пор помогают, например о начальниках: «Интеллигент не должен унижать вежливым презрением маленького человека на большом стуле, это ведь дешевка». Тогда же считал я, сколько раз в жизни чувствовал себя счастливым, — получилось раз двенадцать. Не слишком богато, но больше, чем Гёте, который, говорят, был счастлив, кажется, три раза (или семь минут). Думаю, впрочем, мудрец лукавил. Тогда же я написал и собственный «внутренний автопортрет», как кажется мне сейчас, достаточно объективный и, уж во всяком случае, нелестный. Словом, «повернул глаза зрачками в душу (Thou turn’st mine eyes into my very soul)», как сказала Гертруда Гамлету. То тянуло меня на некие «максимы» («Если вы не можете жить без некой женщины, это не означает, что вы можете жить с ней»), то я пытался осознать пугающую непонятность привычного: «Улица, крытая желтовато-серым заплатанным асфальтом, была пуста, только очень далеко ее пересекала какая-то пара, странно одинокая на просторной мостовой. И странно было думать, что тем людям я тоже виделся точкой, „кем-то“, что столько же вселенных, сколько людей; что я, который кажусь себе единственным и главным, для любого чужого взгляда вовсе пустяк, а у тех, кто меня отчасти знает, обо мне столько ленивых, случайных мнений, а для большинства — я просто маленькая фигурка на периферии их сознания». Все больше и больше уходил я в воображаемую литературную жизнь, в которую стал погружаться еще ребенком, превращая и себя в литературный персонаж. Литературных героев я знал давно, глубоко и хорошо, любимые писатели открывали мне их душевные бездны, они никогда меня не обижали и, казалось, готовы были понять меня, как я их (с помощью их создателей). К тому же литературные герои куда реальнее живых людей, смертных, забытых или обреченных на забвение, они всегда среди нас, они не меняются, готовы прийти на помощь, вступить в диалог, известный, но всегда обещающий новые открытия.

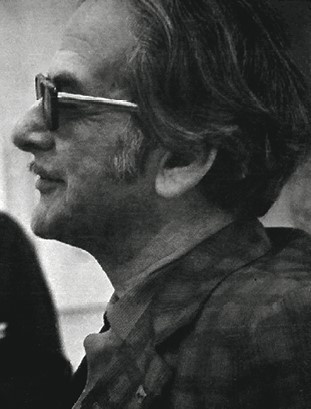

Марк Григорьевич Эткинд. 1960-е И все меньше понимал я живых людей, их суть некому было мне объяснить, а они меня понимать не хотели, более того, относились ко мне чаще всего дурно, поселяя во мне растерянность, боязнь и печаль. Именно поэтому я мог иной раз дать хороший совет касательно людей, о которых мне рассказывали (так сказать, книжный вариант), но постоянно ошибался в живых людях, не имел чутья ни на подлость, ни на двуличие. Я мучительно прорывался к самому себе. По сути дела, мог бы сказать, что вел жизнь праздного самокопателя, ежели бы неведомым для меня сейчас образом не успевал достаточно много работать, хотя, конечно, тогда, в середине семидесятых, почти ничего, кроме большой книги о Хогарте, я не сочинил. Но «черная папка» брала немало душевных сил, ведь именно тогда, в 1974-м, я написал в ней первые строчки из тех, что в том или ином виде вошли в первые главы этой книги. Тогда прочел я в «Иностранной литературе» «Черного принца» Мёрдок, и отважная рефлексия и точность прозы еще подвигли меня и писать, и думать, и стараться понимать самого себя. Год был темный. Вокруг сгущались несчастья и духота времени. Началось с беды у Марка Григорьевича Эткинда. Марк. О первых наших встречах, о том, как помогал он мне с устройством на телевидение, — об этом написано. С 1967 по 1976 год мы работали с ним на одной кафедре в Герценовском институте. Он был старше меня на восемь лет, старше не только годами, но уверенностью, взрослостью, умением легко и прочно стоять на земле. Марк всегда оставался впереди — был заметнее, ярче, дружелюбнее и веселее меня. Но к середине семидесятых мы уже становились словно бы людьми одного круга и поколения, сблизились по профессиональному «рангу». Меж нами не было особой привязанности или симпатии. Я всегда ему чуть раздраженно завидовал, он относился ко мне скорее равнодушно, хотя тоже самую малость ревностно, — наверное, каждый видел в другом то, чего недоставало самому. Но ничего, кроме добра, мы друг другу не делали. И, живя совершенно порознь, даже слегка соперничая, мы, как бы это сказать, — всегда «имели друг друга в виду».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно