|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Игры, угодные богам | Автор книги - Игорь Куринной

Cтраница 22

А Страбон в своей восьмой книге, ссылаясь на Гомера, утверждает, что ранее, во времена Гомера (т.е. уже позже Геракла) все, за немногими исключениями, названия относились к местностям, а не к городам. Так как общины жили очень разрозненно, небольшими, удалёнными друг от друга поселениями и только в позднее время, уже после Персидских войн, стали собираться в компактные города {1, стр. 205-206}. Таким образом, можно предполагать, что и Олимпией в те давние времена называли целую область, часть, а возможно, что и весь Пелопоннес. Ведь недаром, говоря об Олимпии, Пиндар нередко использует термин «Пелопова земля». Ведь именно Пелопоннес назван в честь этого славного бога. Историки 19-го века сузили понятие Олимпия до небольшой славянской деревеньки Сервия, возле которой раскопали один из древних стадионов. Стадион в Греции – находка далеко не уникальная. Стадионов, как и игр, было много. В каждом мало-мальски значимом городке был свой стадион и своя традиция игр. Но только самые значимые из этих игр могли называться олимпийскими. ОЛИМПИЙСКИХ ИГР БЫЛО НЕСКОЛЬКО, А ИМЕННО ПЯТЬ. Они были посвящены богам-олимпийцам и поэтому назывались олимпийскими (т.е. попросту священными), справляясь в течение олимпийского (т.е. священного) четырёхлетия. В каждую олимпиаду проводился целый ряд значимых спортивных и культурных игр. Т.е. каждая олимпиада содержала игры, но не была промежутком времени между играми. Скорее игры были призваны отметить границы и вехи олимпиад, чтобы они не прошли незамеченными.

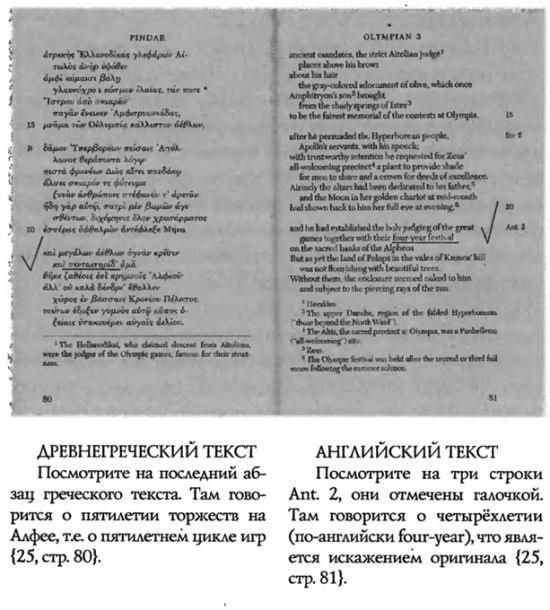

Мы можем это прочитать у древних авторов, но не можем увидеть в трудах современных. Эта мысль сегодня абсолютно «затёрта». Популярные издания её уже не содержат вовсе. Но даже в тех случаях, когда речь идёт о научных изданиях, переводчики «жалеют» глупого современного читателя, преподнося ему текст не совсем таким, как он есть в оригинале, а таким, как им кажется, он должен правильно выглядеть. Например, во вполне научном гарвардском переводе Пиндара с древнего греческого на современный английский язык стоит текст: «…and he had established the holy judging of the great games together with their FOUR-YEARS festival on the sacred banks of the Alpheos…» По-русски это означает, что «…он установил священный устав великих игр с ЧЕТЫРЁХЛЕТНИМ праздником на священных берегах Алфея…» Однако внимательное прочтение этого места на греческом языке даёт другой текст. Там написано не четырёхлетие, а ПЯТИЛЕТИЕ. Эта ситуация повторяется неоднократно в издании. Современный переводчик, «зная», что игры проходили один раз в четыре года, поправил Пиндара, т.е. ОЧЕВИДЦА игр, заменив «неправильное» «пятилетие» в его тексте на «правильное» «четырёхлетие».

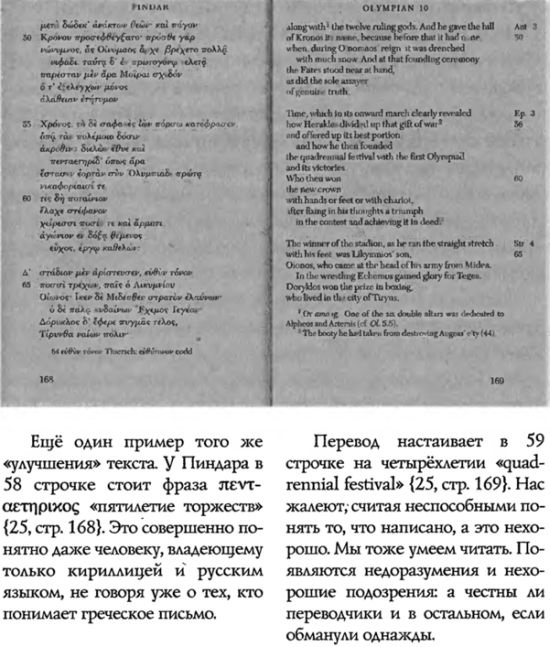

Переводчику кажется, что он сделал хорошее дело – улучшил первоисточник, сделал его понятнее. Но на самом деле он лишил многих людей, которые ему доверились, возможности видеть тот текст, который задумал древний автор. А сколько ещё таких поправок внесли переводчики, возомнившие себя всезнающими, владельцами истины в последней инстанции? Или поставим вопрос по-другому. Насколько можно доверять современным переводчикам? Очевидно, что самой большой правке при переводе подвергались именно и без того немногочисленные фрагменты, содержащие цифры и хронологические указатели. Один из главных редакторов текстов Пиндара Абрахам Коули (Abraham Cowley), опубликовавший в 1656 году своё видение олимпийских од, очень честно прямо в предисловии сознался в том, что перевод существенно отличается от оригинала. Причиной он назвал дословно то, что «If man should undertake to translate Pindar word for word, it would be thought that one mad-man had translated another». Это ставшее знаменитым утверждение переводится так: «Если кто-то возьмёт на себя смелость перевести Пиндара слово в слово, то можно будет подумать, что один сумасшедший перевёл другого» {25, стр. 33}. Иначе говоря, достоверности от переводчиков, как средневековых, так и современных, ждать не приходится. Они не хотят походить на сумасшедших. Они хотят нравиться академической науке. Они хотят мыслить так, как того от них ждут заказчики. Почитаем ли мы Пиндара в их переводе или почитаем совершенно другой текст, их не волнует. Теперь об уже упомянутом не раз пятилетии торжеств. Это интересная тема. Слово «пятилетие» не вяжется с понятием «четыре года», которое фигурирует в принятой концепции. Историки это тоже понимают. Возникает напряжение, которое надо снять. В английском переводе неприятное напряжение, как уже отмечалось, снято очень просто. Пятилетие πενταετηριχος просто-напросто без тени смущения перевели как четырёхлетний фестиваль «four-year festival» (см пример выше). В русском переводе, к чести переводчиков, оставили как есть, но сделали сноску для беспокойного читателя, в которой поясняют, что пятилетием греки ошибочно называли четырёхлетие, так как считали обе крайние точки в цикле. Это интересная интерпретация. Давайте допустим, что так оно и было. Но долго ли может существовать подобное убогое представление, даже если кто-то его и допустил однажды. Ну один цикл, ну два. Но затем-то люди должны были понять, что если постоянно считать пять точек в четырёхлетнем цикле, то получится, что один и тот же год регулярно станет учитываться дважды, а одна и та же игра будет постоянно относится к двум разным олимпиадам – предыдущей и последующей. Было бы странно, если бы искушённые в точных науках греки этого не поняли за тысячу сто лет. Есть и попытки истолковать столь неприятный казус с использованием проверенных и любимых историками методов. Например, чтобы не спорить с очевидным, ясно написанным (причём не только у Пиндара, но и у Павсания [21], и у Вакхилида, и у Овидия [22]) словом «πενταετηριχος» историки иногда пишут, что Геракл, мол, действительно установил пятилетний цикл олимпиад, но потом в какой-то момент, по каким-то причинам, кто-то из потомков перешёл на четырёхлетний период празднований и так они (празднования) дошли уже до исторически близких к нам времён. Налицо попытка читать не то, что написано, и выкрутиться из неудобной ситуации. Видимо, что-то не так с этим вопросом. Давайте попробуем разобраться в этом недоразумении сами.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно