|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Константинополь. Последняя осада. 1453 | Автор книги - Антон Короленков , Роджер Кроули

Cтраница 75

Падение Константинополя пришлось на тот рубежный момент в развитии Запада, когда стала набирать силу волна научных открытий, заставивших потесниться религию. Некоторые их результаты применялись уже во время осады Города: мощь черного пороха, превосходство парусников, конец средневековой методики ведения осад. Следующие семьдесят лет принесли Европе, помимо прочего, золотые пломбы для зубов, карманные часы, астролябию, навигационные справочники, сифилис, переводы Нового Завета, открытия и идеи Коперника и Леонардо да Винчи, Колумба и Лютера — и тип любителей приключений.

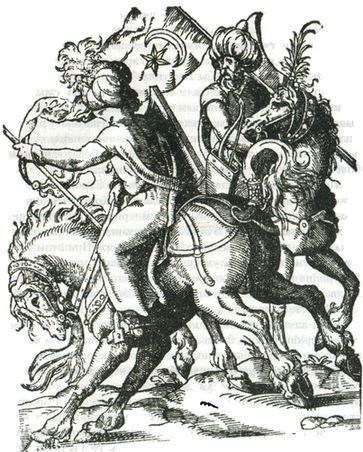

«Вот ваш враг». Немецкий оттиск, изображающий османскую кавалерию. Изобретение Гутенберга революционизировало процесс передачи информации населению и позволило распространить новые идеи, касавшиеся священной войны против ислама. Огромная масса проникнутой духом крестовых походов антиисламской литературы стала оказывать мощное давление на Европу в последующие сто пятьдесят лет. Одним из наиболее ранних дошедших до нашего времени образцов тогдашней печати является индульгенция, выпущенная Николаем V в 1451 году, чтобы собрать деньги для освобождения Кипра от турок. Тысячи экземпляров такого рода документов появлялись по всей Европе наряду с призывами к крестовому походу и листовками — предшественницами современных газет, распространявшими новости о войне против «страшной угрозы со стороны Великого Турка — правителя неверных». Последовал книжный бум: в одной Франции было опубликовано на турецкую тему между 1480 и 1609 годами восемьдесят книг, тогда как об Америке — только сорок. Когда Ричард Ноллз написал в 1603 году бестселлер «Общая история турок», уже существовала богатая литература на английском языке, посвященная народу, именуемому им «сущим ужасом для всего мира». Эти книги носили многозначительные названия: «Войны с турками», «Знаменитая история сарацин», «Повествование о кровавой и жестокой битве, проигранной султаном Селимом», «Правдивые известия о знаменитой победе, одержанной над турками», «Положение христиан под властью турок» — поток информации казался бесконечным. Отелло участвовал в мировой войне своего века — против «всеобщего врага Османа», «злокозненного турка в чалме», — и впервые христиане, живущие вдали от мусульманского мира, смогли увидеть гравированное изображение врага в богато иллюстрированных книгах, оказавших немалое влияние на аудиторию — таких как «Страдания и бедствия христиан от налогов и рабства под игом турок» Варфоломея Георгиевича. Они описывали жестокие битвы между облаченными в доспехи рыцарями и мусульманами в тюрбанах, равно как и все варварство неверных: турки обезглавливают пленных, ведут длинной вереницей захваченных женщин и детей, скачут, воздев на копья младенцев. Борьба с турками воспринималась в более широком контексте куда более долгого противостояния с исламом — тысячелетней борьбы за истину. Томас Брайтман писал в 1644 году, что сарацины были «первым полчищем саранчи… начиная с 630 года», за которым последовали «турки, гадючий выводок, хуже, чем их прародители, [которые] наголову разгромили своих праотцев-сарацин». Так или иначе, конфликт с исламом всегда носил особый характер: он был более глубоким, более угрожающим, более похожим на кошмар. По-видимому, не остается сомнений, что Европа в течение двух столетий, последовавших за взятием Константинополя, продолжавшая бояться Османской империи, превосходившей ее богатством, мощью и лучшей организацией, воспринимала образ ее во многом в религиозных понятиях. При этом идея христианского мира уже умирала и имела мало приверженцев. Внутренняя и внешняя сторона османского мира представляли два разных его лика, и нигде это не наблюдалось так ясно, как в Константинополе. Саад-ад-дин мог, конечно, говорить, что после взятия Стамбула «церкви Города были избавлены от их отвратительных кумиров и очищены от их подлых и идолопоклоннических нечистот», но в реальности дело обстояло несколько иначе. Город, восстановленный Мехмедом после его взятия, едва ли соответствовал ужасному образу ислама, поддерживаемому христианской пропагандой. Султан рассматривал себя не только как повелителя мусульман, но и наследника Римской империи, и начал создавать столицу, где уживались бы разные культуры и все граждане имели бы определенные права. Он в принудительном порядке поселил в Городе греков и турок-мусульман, гарантировал безопасность генуэзского анклава в Галате и запретил туркам жить там. Монах Геннадий, яростно сопротивлявшийся попыткам объединения церквей, спасся от обращения в рабство в Эдирне и вернулся в столицу как патриарх православной общины, руководствуясь формулой: «Будь патриархом, и да сопутствует тебе удача; будь уверен в нашей [турок] дружбе и пользуйся всеми привилегиями, какими пользовались патриархи до тебя». Христиане должны были жить в своих районах — при этом они удержали за собой несколько церквей, — хотя и с некоторыми ограничениями: им предписывалось носить особую одежду и запрещалось иметь оружие. С учетом условий того времени это являлось политикой поразительной терпимости. На другом конце Средиземноморья, в Испании, финал Реконкисты, завершенной католическими королями в 1492 году, принес с собой иные результаты: насильственное обращение в христианство или изгнание мусульман и иудеев. Испанские евреи сами решили эмигрировать в Османскую империю — «убежище мира», где, учитывая изгнаннический опыт еврейского народа, в целом их приняли хорошо. «Здесь, в земле турок, нам не на что жаловаться, — писал один из раввинов своим собратьям в Европу. — В наших руках немалые состояния, у нас много золота и серебра. Мы не обременены тяжелыми налогами, мы торгуем свободно и беспрепятственно». Мехмеду пришлось выслушать немало упреков за такую политику со стороны почтенных критиков-мусульман. Сын Мехмеда Баязид II, более благочестивый, нежели его отец, объявил, что тот «по совету интриганов и лицемеров нарушил законы Пророка». Хотя Константинополю суждено было обрести в течение несколько столетий более мусульманский облик, Мехмед придал захваченному месту с его удивительной культурной полифонией основные черты левантинского города. Для людей Запада, исходивших из примитивных стереотипов, это оказалось совершенно неожиданным. Когда немец Арнольд фон Харф прибыл в Константинополь в 1499 году, он поразился, обнаружив в Галате два францисканских монастыря, где до сих пор продолжали служить католическую мессу. Те, кто знал «неверных» лучше, не видели здесь ничего удивительного. «Турки никого не принуждают отказываться от своей веры, не слишком стараются склонить [к этому] и не особенно высоко ставят ренегатов», — писал Георгий Венгр в пятнадцатом столетии. Политика Мехмеда являла сильный контраст по сравнению с религиозными войнами, раздирающими Европу во время Реформации. Мощный поток беглецов после падения византийской столицы шел лишь в одном направлении — из христианских стран в Османскую империю. Самого Мехмеда больше интересовало создание державы в масштабах всего мира, нежели обращение мира в ислам. Падение Константинополя стало драмой для Запада. Оно не только поколебало уверенность христиан в своих силах, но и явилось трагическим концом классического мира, «второй гибелью Гомера и Платона». И тем не менее произошедшее освободило Город от обнищания, изоляции и краха. Город, окруженный «водным венком», который прославлял Прокопий Кесарийский в VI веке, вернул себе силу и энергию как столица богатой и мультикультурной империи. Он стоял на границе двух миров. Здесь пересекалась дюжина торговых путей. И люди, казавшиеся Западу хвостатыми чудовищами из Апокалипсиса — «наполовину люди, наполовину лошади», — превратили его в удивительный и прекрасный город, не такой, как «христианский Златой Град», но столь же яркий и многокрасочный.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно