|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - О прекрасных дамах и благородных рыцарях | Автор книги - Милла Коскинен

Cтраница 30

Поскольку в аристократических семействах муж и жена имели раздельные дворы и даже виделись не каждый день, а этикет предписывал, чтобы при дворе леди, в который входили мужчины и женщины, были регулярные игры и танцы, прием гостей и активное завязывание связей, немалую роль при дворе новой хозяйки играла ее компаньонка. В идеале – женщина, хорошо понимающая, что молодежи свойственны живость, непосредственность и смешливость, и что внезапно, после многих лет дисциплинарного подчинения, обретенная свобода леди и хозяйки может ударить девушке в голову. На практике персонал двора леди, назначенный со стороны мужа, зачастую остро конфликтовал за влияние на хозяйку с персоналом особо приближенных слуг, которых она привозила с собой. Таким образом, начало семейной жизни молодых супругов было потенциально нелегким и требовало от всех вовлеченных сторон огромного такта и желания ужиться. Тем не менее, изучение завещаний лордов, дошедших до нас от средневекового периода, говорит о том, что в девяти из десяти случаев исполнительницей завещания лорда (то есть, довереннейшим лицом) была его супруга. Об этом феномене писала еще Эйлин Пауэр в начале двадцатого века, и исследования Ровены Арчер, проведенные в девяностых годах, когда большое количество архивов стали доступны для историков, этот вывод подтверждают. Иногда леди исполняла завещание одна, иногда – во главе группы лиц. Причем историки-экономисты, изучающие Средние века через расходные книги, налоговые документы и прочие канцелярские архивы, утверждают, что чаще всего землями, которые жена приносила во владение мужа в качестве приданого, продолжала распоряжаться именно она. Более того, общее управление финансами хозяйства было женской работой. Учитывая, что в рядах высшей аристократии «хозяйством» были отнюдь не одно поместье или замок, задача была не для слабых умов. О «стерпится – слюбится»

Как уже говорилось в предыдущей главе, и в Средние века были девицы, решительно бравшие свою судьбу в собственные руки и заключавшие тайные браки с теми, кого они выбирали сами. Результаты подобных действий не всегда были однозначны, но не это главное. Главной особенностью типичных средневековых аристократических браков было то, что они заключались рано, заключались на основании анализа ситуации и прикидок на будущее и заключались родителями. Особенно в отношении наследниц и наследников. Зачастую лорды и джентри обручали младенцев – до того, как король или сеньор успевали вмешаться в ситуацию. Нет, согласия обручаемых, естественно, никто не спрашивал, вне зависимости от пола ребенка. В принципе, достигшие совершеннолетия молодые могли согласиться с решением родителей или не согласиться, но и без лишних слов понятно, что редко кто на практике решался на открытый бунт. Или редко кому подобная мысль даже приходила в голову. На фоне подобной авторитарности не может не удивлять то, что подавляющее большинство средневековых браков были все-таки счастливыми. Или, как минимум, не были откровенно несчастными. «In youth our parents joined our hands, our selves, our hearts, This tomb our bodies have, the heavens our better parts», Так написал Томас, пятый лорд Беркли, прозванный Великолепным, планирующий совместную гробницу после смерти своей жены. «Когда мы были молоды, наши родители соединили нас, наши руки и наши сердца. Наши тела покоятся в этой гробнице, но лучшая часть нас на небесах». Прочувствованные слова. Лорд Томас прожил довольно долгую жизнь (1352–1417), а вот его жена Маргарет, баронесса де Лайл, прожила всего 32 года (1360–1392). Супруги похоронены в Воттон-андер-Эйдж.

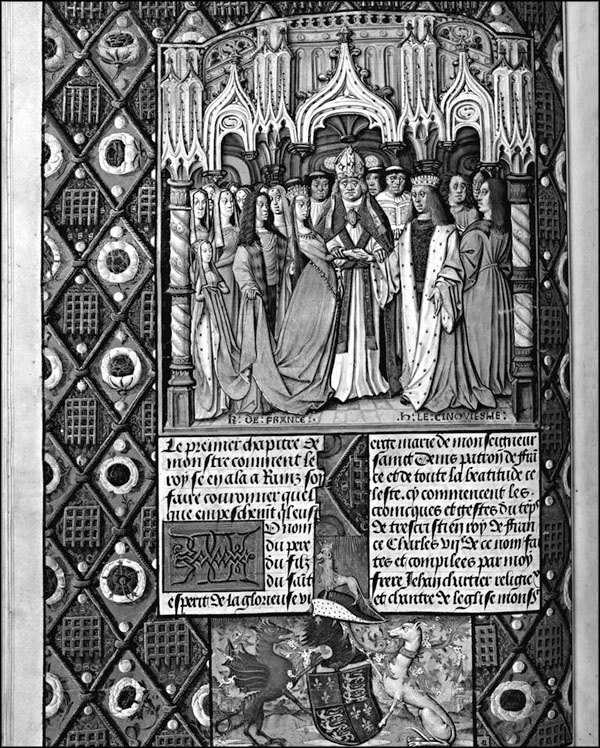

Бракосочетание Генри V и Катерины Валуа. Миниатюра XV века Их действительно соединили родители, потому что леди Маргарет стала женой лорда Томаса в возрасте 7 лет, в 1367 году. Жениху было 15. Собственно, все мужчины из рода Беркли женились рано. Морис Беркли, родившийся в 1289 году, женился на Эве ле Зух, когда ему было восемь, и стал отцом в четырнадцать, причем по инициативе супруги, которая была или того же возраста, или немного старше – так, во всяком случае, утверждает Эйлин Пауэр. Его внук, тоже Морис (1330–1368), в восьмилетием возрасте стал мужем Элизабет, дочери Хью Деспенсера-младшего, которая была старше его на три года, и тоже стал отцом в четырнадцатилетием возрасте. Сам сэр Томас, сын этого Мориса, был фигурой, объединившей четыре клана, которые при Ричарде II боролись за власть: Мортимеров, Клэров, Беркли и Деспенсеров. Его бабкой по материнской линии была сама Джоанна, дочь короля Эдварда I. Так что можно сказать, что родители сэра Томаса еще сделали уступку времени, женив наследника так поздно. Увы, счастливый брак сэра Томаса увенчался только одним ребенком, девочкой, и его род по мужской линии пресекся, а огромное имущество стало предметом разделов и раздоров на следующие 200 лет. Очевидно, жену свою лорд Томас любил безумно, потому что больше он не женился. Воспитывал дочь, оставшуюся сиротой в десять лет, растил фазанов, охотился, основал в своих краях грамматическую школу, занимался комиссией иллюстрированных книг. Служба его, начавшаяся при Ричарде II, продолжалась довольно успешно и при Генри IV. Он даже был назначен адмиралом. Пара слов об атмосфере, в которой росла маленькая наследница большого состояния. Сэр Томас был типичным лордом. А лорду было положено покровительствовать наукам и искусствам. Протеже лорда Томаса был ученый Джон Тревиза, занимавшийся переводом теологических текстов на английский – тогда это называлось просвещением, а не ересью. По какой-то причине покровительство Беркли была дано Тревизе под условие: включить в переводы комментарии, содержащие антиклерикальную критику. Книга называлась «Полихроникон», хроники мировой истории и теологии, а комментарии – «Диалог по поводу перевода между лордом и клерком». Ничего крамольного и потрясающего основы христианства в критике, конечно, не было, но она касалась именно того вопроса, который в будущем расколет христианство: надо ли переводить ученые тексты с латыни на национальные языки. Тревиза аргументировал против перевода, а лорд – за перевод. Разумеется, в реальной жизни Тревиза отнюдь не был против переводов, в конце концов, он участвовал в первом переводе Библии на английский (так называемая Библия Вайклифа). Но с точки зрения церкви, переводы были если не ересью, то крамолой. До такой степени, что в 1409 были приняты законы по цензуре, запретившие подобную деятельность. На практике же никто преследованием ослушников не занимался, и манускриптов этой работы было так много, что одним из них пользовался более чем через сто лет Томас Мор, а до наших дней дожили 250 экземпляров. Почему церковь старалась предотвратить переводы Библии, рассуждать можно долго. Скорее всего, в начале пятнадцатого века отцы церкви не считали английский язык достаточно совершенным для того, чтобы безупречно перевести на него Библию – а малейшая ошибка в переводе, согласно уставу, делала Библию просто книжной продукцией, лишенной какой-либо сакраментальной силы. Возможно, что проблема была не в английском языке, а в том, что в те годы со знанием латыни в Англии начались серьезные неполадки, что делало возможность ошибок при переводах весьма вероятной. К тому же в Англии эти переводы были слишком тесно связаны с движением лоллардов, имеющих достаточно высоких покровителей и сторонников (мать Ричарда II, рыцари-наставники Генри V). А девизом лоллардов был переживший их времена куплет «Когда Адам пахал, а Ева пряла, где был лорд?». В государстве, управляемом потомками одиннадцати семейств, которым Вильгельм Завоеватель пожаловал четверть площади всего острова, подобный вопрос грозил нарушениями административного равновесия, к которому в те годы королевство не было готово. Возможно, лорд Беркли симпатизировал лоллардам. Возможно, он не считал, что развитие национального языка как-то угрожает порядку в стране, и был в этом мнении не одинок.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно