|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Оружие великих держав. От копья до атомной бомбы | Автор книги - Джек Коггинс

Cтраница 15

Однако потери в личном составе летчиков-ветеранов и экипажей кораблей оказались для японцев весьма существенными, а американская победа при Мидуэе (3–6 июня 1942 года), когда были потоплены четыре японских авианосца с более чем 300 самолетов на борту, неожиданно склонила чаши весов в пользу союзников. С тех пор и до самого конца войны японские военно-морские силы терпели одно поражение за другим, а авианосные силы США постепенно завоевывали господство в воздухе. Свой вклад в победу вносили надводный и подводный флоты союзников. К концу войны от некогда могучего императорского флота Японии осталась лишь горстка потрепанного старья. К 1940 году японский воин действовал на мировой сцене уже более полувека, но его характерные особенности были хорошо знакомы лишь немногим профессиональным военным США, точнее, только тем офицерам, которые дали себе труд углубиться в изучение природы людей, которые, по всей вероятности, рано или поздно должны были стать их противниками на поле брани. Те же самые офицеры отдавали себе отчет и в том, что лишь за несколько лет опыта войны в современных условиях Япония сумела создать мощные вооруженные силы. Китай стал обширным полигоном, а годы жестоких сражений выковали армию испытанных в боях ветеранов. Но для среднего американского солдата, как и для широкой публики, джапы [8] были всего лишь азиатами с выступающими вперед зубами и не особенно развитыми мозгами, которые при разговоре втягивают в себя с шипением воздух и не могут произносить звук «л». Избыток риса в рационе (или это происходило от недостатка витаминов?) приводил к какому-то дефициту в их организме, или вызывал астигматизм, или что-то еще, поэтому их летчики не могли хорошо летать, а может, оттого, что все они были узкоглазыми. Солдаты были небольшого роста, так что один американец с винтовкой мог нанизать троих таких на свой штык, словно охапку сена, если только сойдется с ними вплотную. А корабли у джапов – один смех, палубные надстройки вроде пагод, того и гляди перевернутся. А уж в хороший шторм, точно, не меньше половины перевернутся сами по себе. Самолеты же их делаются вроде бы из бамбука и обтягиваются шелком? Может, с них и можно бомбить китайцев, но наши штатские самолеты их точно разделают, как Бог черепаху! Так что, когда японцы начали свою вторую войну с западной державой точно так же, как и первую, – с внезапного нападения на американский флот, который должен был быть готов к такому повороту событий, но на самом деле не был, – в стране сразу раздался всеобщий вопль «Так нечестно!». Действия японских пилотов и самолетов более чем ошеломили как военных, так и население США. Авторы книги «Зеро» писали: «В течение многих лет японская армия и военно-морской флот скрывали от посторонних взоров свое вооружение и технику; на всеобщее обозрение выставлялись только устаревшие модели тяжелых орудий, боевых кораблей и самолетов. Другие же страны мира, по контрасту с нашей политикой, очевидно, старались запугать своих потенциальных противников, постоянно демонстрируя мощь своих вооруженных сил. Информация об истинном состоянии иностранных вооруженных сил была недоступна широкой общественности; пропагандисты не жалели сил, чтобы преуменьшить истинную мощь вооруженных сил других стран. Приобретая по импорту большое число иностранных самолетов и вооружения, мы в Японии могли получить примерное представление о том, на что способны те или иные модели вооружения и на что они не способны. Держа свои самолеты и другое вооружение в пределах наших границ и подальше от любопытных глаз, мы заставили мир серьезно недооценивать вооруженную мощь наших военно-морских сил». Безусловно, маневренность и мощное вооружение «Мицубиси»-Зеро стали для союзников такой же неприятной неожиданностью, как и эффективность японских ВВС в целом. Сколь широким явлением была эта недооценка японской воздушной мощи, на которой Япония основывала всю свою стратегию в войне на Тихом океане, можно видеть из опубликованной в сентябре 1941 года статьи в журнале «Авиация», в которой утверждалось, помимо прочего, что японские летчики в Китае показали летное мастерство ниже китайских и что, по заключению американских авиационных экспертов, основные модели военных самолетов Японии были либо уже устаревшими, либо устаревали. Спустя два месяца «устаревший» «Мицубиси»-Зеро полностью господствовал в небе над Тихим океаном. Военные действия в Малайе и на Филиппинах показали, что японский солдат обладал и другими качествами, помимо отличной выучки и дисциплинированности. Они открыли в нем неизмеримые глубины жестокости, которую к этому времени уже в полной мере познали на себе корейцы и китайцы. К обычной бессердечности и презрению к человеческой жизни, свойственным уроженцам Востока, добавилась еще и свирепость расы, долгое время испытывавшей унижение как более низкой, а теперь осознавшей себя в завидной позиции «хозяина положения». Соединившись с представлением о том, что всякое сопротивление «имперскому пути» представляет собой «оскорбление величества», они подавляли его со всей жестокостью. Варварское отношение к захваченным сотрудникам дипломатических миссий замарало репутацию японского солдата и стало причиной ярой ненависти и ответных репрессий.

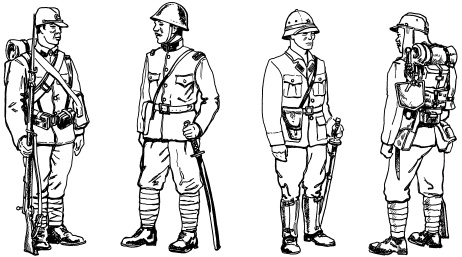

Офицеры и рядовые периода Второй мировой войны. Офицер справа облачен в тропический мундир и пробковый шлем. На голове у рядового справа – тропический вариант полевого кепи Подобное поведение японского солдата стало неожиданностью для многих европейцев, еще помнивших их относительно гуманное отношение к пленным в войне 1904 года. Но если бы они прочитали сообщение о потоплении парохода «Коушинг» в 1894 году и последовавшей затем бойне китайцев, пытавшихся спастись вплавь либо в спасательных лодках, или познакомились бы со свидетельскими описаниями массовых убийств китайских жителей Порт-Артура военными корреспондентами, то наверняка удивления не возникло бы. Фредерик Вильерс, известный английский военный корреспондент, писал: «Не только солдаты, но и вооруженные кули помогали в этой кровавой работе. (В японской армии кули – носильщики – служили в качестве рядовых солдат и использовались для переноски грузов и припасов как в китайско-японской, так и в Русско-японской войнах.) <…> При каждом грузовом обозе можно было видеть самурая, облаченного в скромные одежды кули, но с длинной катаной, висящей на перевязи через плечо, аккуратно обмотанной грубой холстиной, чтобы не поцарапать лакированные ножны и защитить драгоценный клинок от пыли и ржавчины, делающего вид, что он помогает своим братьям более низкого положения толкать тележку. Если эти джентльмены не имели в данный момент возможности омочить свой закаленный клинок в крови китайца, они могли испробовать их древние лезвия на деревенских свиньях или собаках. Сердце сжималось от жалости, когда мы, проходя через маньчжурские деревни, видели много изуродованных свиней, порой с почти отсеченной головой, но все еще подававшими признаки жизни».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно