|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира | Автор книги - Грегори Кларк

Cтраница 47

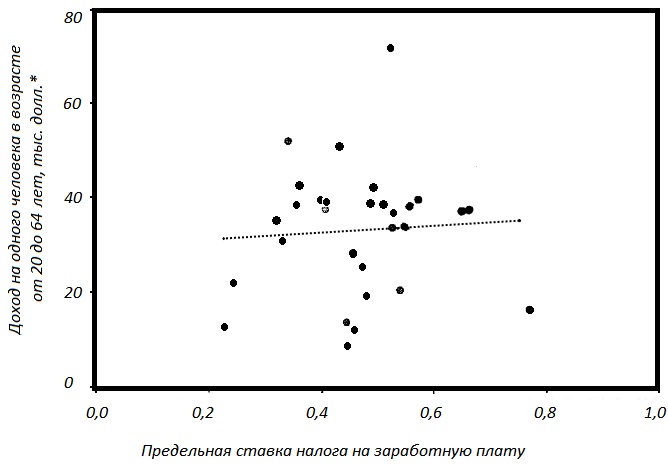

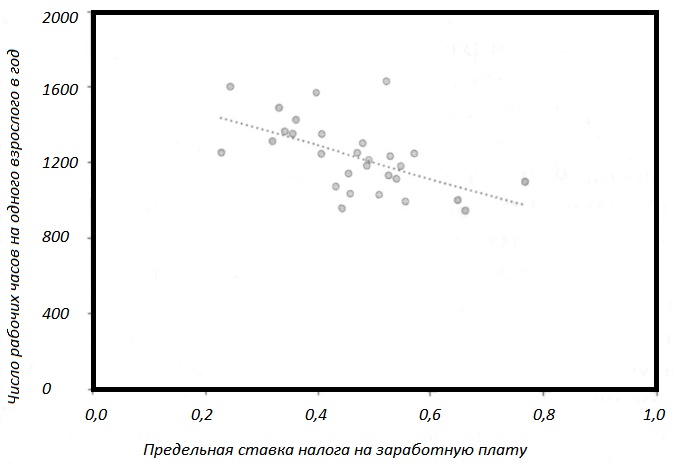

ИСТОЧНИКИ: Lindert, 2004, p. 177–178, 236–237; Organisation for Economic Co-operation and Development, Tax Database; Organisation for Economic Cooperation and Development, Productivity Database. РИС. 8.4. Количество отработанных часов на одного человека в возрасте от 20 до 64 лет в зависимости от предельной ставки налога на заработную плату Таким образом, если мы для той же группы стран построим графическую зависимость между доходом, приходящимся на одного взрослого, и предельной налоговой ставкой (рис. 8.5), то получим уже положительную корреляцию. Питер Линдерт назвал это явление «парадоксом бесплатного завтрака» [174]. Как ни странно, у нас нет никаких фактов, которые бы говорили о том, что высокие налоги и социальные выплаты в современных государствах каким-либо образом сказываются на объемах производства.

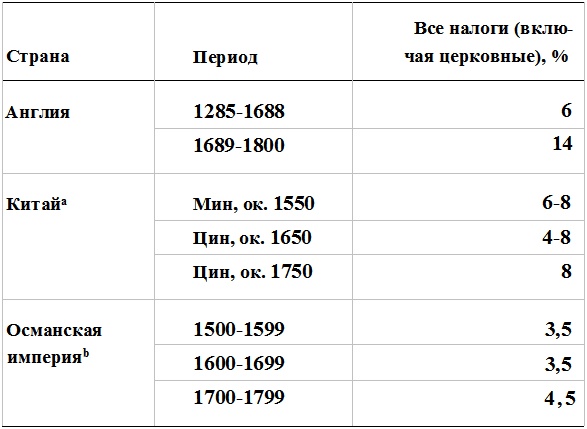

* Под доходом понимается ВВП в долларах 2000 года, по данным из Penn World Tables. РИС. 8.5. Зависимость между доходом на одного человека в возрасте от 20 до 64 лет и предельной ставкой налога на заработную плату Доля расходов в Англии до 1837 года, показанная на рис. 8.2, относится лишь к органам власти различных уровней. В доиндустриальной Европе значительная доля всех доходов доставалась также церкви, взимавшей с них десятину. Теоретически десятина соответствовала 10 % валового продукта. Если бы она собиралась полностью, то церковь до 1800 года получала бы не менее 15 % чистого сельскохозяйственного дохода, поскольку часть выращенного зерна использовалась на следующий год в качестве посевного материала. Однако трудности со сбором десятины в натуральном виде, особенно в том случае, когда речь идет о продукции животноводства, вели к тому, что в реальности собранная десятина не достигала 10 % дохода. До 1800 года на выплату десятины в среднем уходило лишь 11 % земельной ренты, или 4 % сельскохозяйственной продукции. Соответственно, в доиндустриальной Англии десятина, скорее всего, не превышала 4 % национального дохода [175]. Таким образом, даже с поправкой на налогообложение в пользу церкви общая сумма налогов, собиравшихся в доиндустриальной Англии до «славной революции», как правило, составляла менее 6 % от дохода. Англия нисколько не выделяется в ряду всех доиндустриальных обществ, по которым у нас имеются данные, позволяющие оценить долю налогов в общем доходе. Как видно из табл. 8.3, оценки для позднего императорского Китая и Османской империи дают столь же низкий уровень налогообложения. ТАБЛИЦА 8.3. Доля доиндустриального дохода, взимаемая в качестве налогов

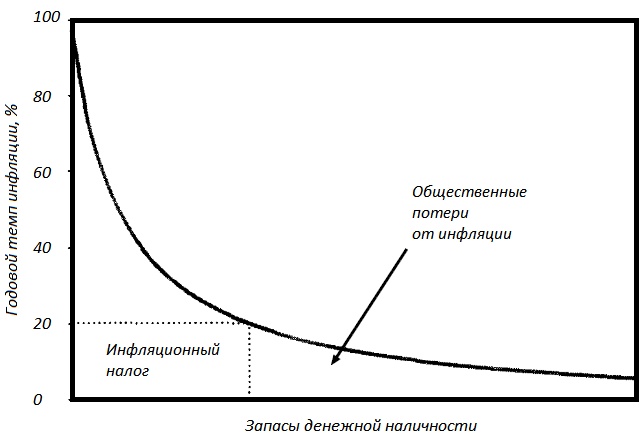

Одна из причин, по которой налоги в доиндустриальных аграрных обществах были так невелики, состоит в том, что правящий класс обладал мощным источником доходов, устраняющим нужду в налогообложении, — собственностью на землю. Как показано на рис. 7.4, в Англии земельная рента составляла около 20 % доходов. Большая часть земель, принадлежавших английскому правящему классу, в 1300 году либо сдавалась арендаторам на коммерческой основе, либо находилась в распоряжении у наследственных арендаторов, плативших за ее использование по фиксированной ставке. СТАБИЛЬНОСТЬ ЦЕН Деньги, выступающие в качестве символа ценности, являются институтом, чрезвычайно полезным для любого общества. Годовые издержки обладания определенным запасом денег, выраженные в процентах, представляют собой номинальную процентную ставку, которая равна реальной процентной ставке плюс темп инфляции. Если в вашем бумажнике в среднем лежит 100 долларов, реальная процентная ставка равна 3 %, а темп инфляции — 2 %, то ежегодные издержки обладания деньгами, в отличие от обладания каким-либо реальным активом, например землей, составят 5 долларов. Существование подобных издержек заставляет людей держать как можно меньший запас наличных денег и снижает ценность денег в качестве средства обмена и накопления. С увеличением темпа инфляции издержки держания запаса наличных денег возрастают, а его реальный размер снижается. Поскольку билонные деньги не создают больших издержек, оптимальный уровень инфляции с социальной точки зрения должен быть нулевым либо отрицательным. В этом случае деньги обладают максимальной ценностью в качестве средства обмена и накопления. Однако, печатая бумажные деньги и порождая инфляцию, государство может взимать инфляционный налог с экономики. Поэтому с точки зрения денежных поступлений государству выгоден относительно высокий уровень инфляции, расплачиваться за который приходится обществу в целом [176]. На рис. 8.6 графически представлено противоречие между стремлением государства к получению максимального дохода и ситуацией, оптимальной для общества.

РИС. 8.6. Спрос на деньги и социальные издержки инфляции На рисунке изображена кривая спроса на денежную наличность как функция годовых затрат на обладание запасом денежной наличности. Площадь прямоугольника равняется инфляционному налогу. Максимальные поступления от этого налога обеспечиваются в случае серьезной инфляции, которая приводит к крупным общественным издержкам, называемым «чистыми издержками» (deadweight loss), при любом использовании денег, от которых теперь отказываются из-за издержек, создаваемых действиями государства. Слабые современные правительства широко прибегают к инфляционному налогу, и многие бедные страны в последние десятилетия имели высокие темпы инфляции. Кроме того, за последние 50 лет высокий темп инфляции иногда наблюдался даже в самых богатых экономиках. Однако в доиндустриальной Англии и во многих других доиндустриальных экономиках темп инфляции по современным стандартам был низким. На рис. 8.7 показан темп инфляции в Англии с 1200 по 2000 год, рассчитанный для сорокалетних периодов. До 1914 года темп инфляции почти никогда не превышал 2 % в год, даже в период, известный как «революция цен», когда приток серебра из Нового Света привел к резкому росту цен. В такой стране, как Англия, деньги которой в доиндустриальную эпоху пользовались очень высокой репутацией, корона не поддавалась соблазну инфляционного налога, несмотря на вводившиеся парламентом жесткие ограничения на прочие налоговые поступления. Лишь XX век стал для Англии эпохой значительной инфляции. К концу XX века ежегодный темп инфляции составлял здесь в среднем 4–8 %. Таким образом, со времен промышленной революции качество монетарного менеджмента в Англии только ухудшилось.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно