|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира | Автор книги - Грегори Кларк

Cтраница 40

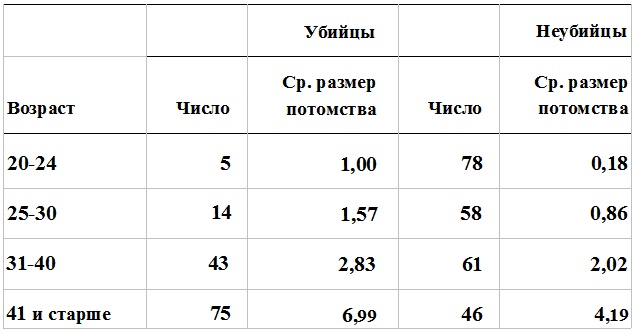

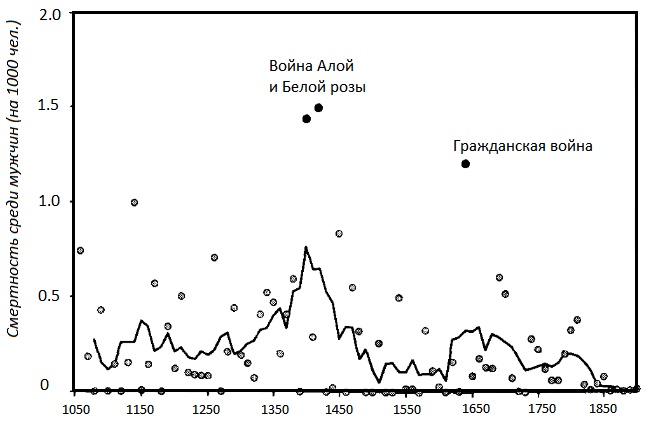

РИС. 6.10. Уровень смертности в результате военных конфликтов в Англии с 1170-х по 1900-е года. Сплошная линия — пятидесятилетняя скользящая средняя английских боевых потерь Ранние европейские войны не сопровождались большими потерями из-за того, что размер армий до 1700 года обычно был невелик. В 1290-е годы, когда Эдвард I, еще не столкнувшийся с серьезными финансовыми проблемами, собирал крупнейшие за все свое долгое правление армии, его войско, отправленное на подавление восстания 1294–1295 годов в Уэльсе, насчитывало не более 31 тыс. человек, что составляло около 0,6 % от всего населения Англии. Когда же во время Столетней войны местом основных сражений стала Франция, армии даже сократились в размерах вследствие создания более профессиональных и лучше оснащенных вооруженных сил, а также из-за того, что переброска войск во Францию обходилась дорого. На момент вторжения Генриха V во Францию в 1415 году у него было лишь около 10 тыс. воинов. Кроме того, потери, вызванные боевыми действиями, не достигали больших величин, потому что сражения происходили редко и не всегда сопровождались большими потерями. Эдвард I, находившийся на престоле 35 лет, с 1272 по 1307 год, и возглавлявший боевые походы в Уэльс, Шотландию, Фландрию и Святую землю, участвовал лишь в одной крупномасштабной битве — под Фолкерком в Шотландии в 1298 году [143]. Таким образом, одна из причин, по которой уровень жизни в сообществах собирателей, вероятно, был не менее высок, чем в Европе в конце XVIII века, заключалась в относительно низком уровне смертности от насилия в этих оседлых аграрных экономиках, хотя Англия представляла собой особенно стабильное и мирное доиндустриальное общество. РЕПРОДУКТИВНЫЙ УСПЕХ В ДРЕВНЕЙШИХ ОБЩЕСТВАХ Из мальтузианских постулатов следует, что наибольший репродуктивный успех в любых обществах будет сопутствовать тем, кто получает наибольший доход. Изучая доиндустриальные Китай и Японию, мы вскоре убедимся в том, что в Англии эта закономерность, по-видимому, проявлялась особенно сильно. Тем не менее в условиях мальтузианской модели представляется вероятным, что такая связь существовала до 1800 года во всех оседлых, институционально стабильных аграрных экономиках. В подобном окружении люди могли более эффективно обращать доход в репродуктивные преимущества. Так, антропологи продемонстрировали, что у скотоводческих племен современной Кении существует тесная корреляция между обладанием скотом и репродуктивным успехом, выражающаяся в том, что у владельцев скота больше жен и они моложе [144]. Парагвайские аче, занимающиеся охотой и собирательством, в поисках добычи ежедневно передвигаются с места на место, из-за чего их собственность ограничена тем, что один человек может унести на себе. Тем не менее репродуктивный успех в этой группе все равно связан с экономическим успехом — но в данном случае он выпадает на долю тех мужчин, которые способны каждый день приносить в лагерь мясо. У аче охотятся все взрослые мужчины, и те охотники, которые добывают больше мяса, отличаются более высокой фертильностью. У наиболее удачливых охотников при среднем возрасте в 32 года в среднем рожается 0,31 ребенка в год по сравнению с 0,20 у наименее удачливых. Что касается уровня выживания, то он у детей удачливых и неудачливых охотников примерно один и тот же [145]. Однако в сообществах охотников и собирателей, по-видимому, действует ряд совершенно иных механизмов, обеспечивающих неравномерное распределение доходов, по сравнению с оседлыми аграрными экономиками, предшествовавшими промышленной революции. Как мы видели на примере английских высших классов, для них насилие не являлось удачной репродуктивной стратегией. Уровень насильственной смертности был очень низок. Эта ситуация резко контрастирует с состоянием современных сообществ, занимающихся охотой, собирательством или подсечно-огневым земледелием, у которых несчастные случаи и насилие служат намного более важной причиной смертности. В таких сообществах уровень мужской смертности от несчастных случаев и насилия обычно составляет от 3 до 18 на 1000 мужчин в год. В исключительных случаях — например, среди аче — насилие служит причиной смерти большинства мужчин. В этих сообществах насилие позволяло завладеть большей долей ресурсов и, соответственно, обеспечивало репродуктивный успех. Так, Наполеон Шаньон в своем знаменитом исследовании воинственного племени яномамо обнаружил, что репродуктивный успех в этом племени почти неизменно сопутствовал убийцам. Мужчины-яномамо, убившие кого-либо, имели больше детей, чем их сверстники, никого не убивавшие [146]. В табл. 6.4 приводится число детей у мужчин-яномамо в зависимости от их возраста и от того, имеются ли на их счету убийства или нет. ТАБЛИЦА 6.4. Репродуктивный успех у мужчин-яномамо, 1987 год

ИСТОЧНИК: Chagnon, 1988. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И ВЫЖИВАНИЕ БОГАТЫХ Англия в 1585–1638 годах оставалась относительно статичным обществом с незначительными изменениями дохода на душу населения. Как уже отмечалось, в то время она еще не вырвалась из мальтузианской ловушки и экономические изменения происходили в стране медленно, если происходили вообще. Соответственно, мало изменялись относительное число профессий, уровень заработков в различных профессиях и размер жилого фонда на душу населения. Площадь земли, приходящейся на душу населения, снижалась, но вместе с ростом населения повышалась и стоимость земли, поэтому стоимость земельного участка, приходящегося на одного жителя Англии, также почти не изменялась. В силу этого повышенный репродуктивный успех богатых завещателей имел своим следствием то, что их дети, как правило, спускались по социальной лестнице в смысле профессии и размера состояния, причем спускались достаточно быстро. В табл. 6.5 этот процесс иллюстрируется на примере Суффолка в 1620–1638 годах. Во втором столбце таблицы приводится численность выборки мужчин-завещателей из Суффолка, распределенных по классам в зависимости от размера состояния. Эта выборка дополнена соответствующим числом мужчин, не оставивших завещаний и потому зачисленных нами в разряд неимущих, а также соответствующим числом завещателей, чьи завещания были заверены в судах более высокого уровня, — будем считать, что состояние таких завещателей превышает 1000 фунтов. В следующем столбце показана доля каждого из этих классов в первом поколении популяции. В следующем столбце приводится известное число детей мужского пола, проживших не менее 16 лет, у родителей из каждого класса. Предполагается, что у тех, кто не оставил завещаний, детей было столько же, сколько у тех, чье состояние составляло от 0 до 9 фунтов. Кроме того, будем считать, что у тех, чьи завещания были заверены судами более высокого уровня, детей было столько же, сколько у представителей наиболее зажиточного класса. Таким образом, в популяции, насчитывающей 3613 завещателей в первом поколении, мы получим 4266 взрослых наследников мужского пола во втором поколении, что дает прибавку в 18 %. Эта величина близка к 21 % — оценке прироста населения от поколения к поколению в Англии той эпохи, предложенной Ригли и соавторами.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно