|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира | Автор книги - Грегори Кларк

Cтраница 109

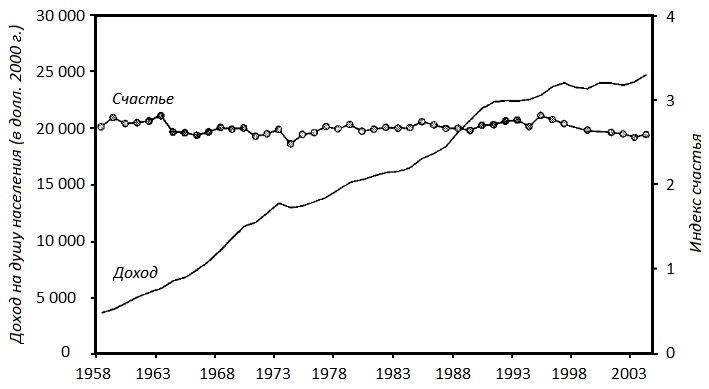

Обосновать это утверждение просто. Достаточно лишь почитать анкеты, предлагаемые представителям разных обществ или одного общества в разные моменты времени и содержащие вопросы о том, насколько счастливы опрашиваемые или насколько они удовлетворены своей жизнью. Этот способ покажется кое-кому безобразно грубым инструментом для измерения счастья, но как иначе нам оценить такую вещь? Кроме того, ответы на эти вопросы в конкретном обществе хорошо коррелируют с характеристиками, которые, по нашим представлениям, связаны со счастьем. В Западной Европе и в США о том, что они более счастливы, заявляют люди семейные, богатые (включая тех, кто незадолго до того выиграл в лотереях), здоровые, имеющие работу, образованные и не страдающие избыточным весом. Разведенные и расставшиеся с супругами, овдовевшие, бедные, нездоровые, безработные, необразованные и толстые считают себя менее счастливыми [396]. Более того, тем, кто называет себя более счастливым, присущи характерные особенности мозговой деятельности: более высокая электрическая активность в префронтальной коре левого полушария мозга по сравнению с правым [397]. В рамках любого общества прослеживается сильная корреляция между доходом и счастьем. Те, кто в рейтинге доходов попадает в верхние 10 % общества, оказываются наиболее счастливой группой, а нижние 10 % наименее счастливы [398]. Связь между доходом и счастьем, наблюдаемая в рамках обществ, может привести нас к наивной вере в то, что еще одним важным результатом промышленной революции было распространение счастья и жизнерадостности по земному шару. К сожалению, у нас почти нет фактов, которые бы свидетельствовали о том, что повышение доходов, ожидаемой продолжительности жизни или здоровья ведет к увеличению счастья в обществе как таковом. В этом можно убедиться двумя способами. Во-первых, для некоторых обществ, таких как Япония или США, у нас есть данные опросов, призванных оценить уровень счастья, за последние полвека или более долгий срок, в течение которого эти страны в результате современного экономического роста значительно повысили свое благосостояние. Тем не менее, как впервые указал Ричард Истерлин в 1974 году, рост доходов не привел к увеличению среднего счастья. На рис. 18.1 изображен средний уровень счастья, по оценке опрашиваемых в Японии с 1958 по 2004 год, а также доход на душу населения, измеренный в ценах 2000 г. В течение почти 50 лет, с 1958 по 2004 год, доход на душу населения вырос почти семикратно, в то время как уровень счастья, по оценкам опрашиваемых, незначительно снизился.

ИСТОЧНИК: Veenhoven, 2005, и Heston et al., 2006. РИС. 18.1. Средний доход на душу населения и средний уровень счастья в Японии с 1958 по 2004 год Вторую группу фактов нам дает сравнение результатов таких же опросов, проведенных в современных обществах, существенно различающихся средним доходом. Люди в современных бедных странах, где доход практически не вырос по сравнению со среднемировым уровнем до 1800 года, считают себя такими же счастливыми, как и люди в очень богатых странах, например в США [399]. Среднее счастье при уровне дохода на душу населения в 20 тыс. долларов и выше лишь немногим превышает среднее счастье при уровне дохода в 4000 долларов на душу населения и ниже, что соответствует уровню дохода в обществах охотников и собирателей. На национальном уровне счастье в лучшем случае обнаруживает скромную зависимость от дохода. Вопрос о том, почему различие в доходах между странами и эпохами не влечет за собой соответствующего различия в счастье, служил источником многочисленных дискуссий. Ключевой проблемой здесь является обилие свидетельств, говорящих о том, что наше счастье зависит не от абсолютного уровня благосостояния, а от того, как идут у нас дела по сравнению с нашей референтной группой. Каждый индивид, увеличивая свой доход, построив себе более крупный дом в более симпатичном районе, приобретая более элегантную машину, может стать более счастливым, но лишь за счет тех, у кого нет таких денег, у кого не такое хорошее жилье и не такая новая машина. Деньги могут купить счастье, но это счастье отнимается у кого-то другого, не прибавляясь к общему котлу. Из того, что решающее значение имеет относительный доход, следует также, что не стоит судить о вероятном уровне счастья основной массы человечества до 1800 года по состоянию современных бедных стран. Эти бедные нации благодаря телевидению могут практически из первых рук получать представление о богатстве успешных экономик. Если это позволяет людям из бедных стран верно судить о своем относительном экономическом положении, то, вероятно, доход не оказывает абсолютного влияния на счастье даже при самом низком уровне дохода. Но тогда мы придем к выводу, что в 1800 году, когда все общества были относительно бедны, а общины имели намного более локальный характер, люди, вероятно, были не менее счастливы, чем жители богатейших наций современности, таких как США. Поскольку мы, судя по всему, являемся потомками недовольных жителей доиндустриального мира — людей, стремившихся достичь большего экономического успеха по сравнению со своими предками, — то в этих выводах, вероятно, отражается наше биологическое наследие мальтузианской эры. Быть может, мы обречены на то, чтобы, не смиряясь со своей участью, постоянно сравнивать свое положение с положением наших конкурентов и чувствовать себя счастливыми, лишь обогнав их по уровню благосостояния. Довольные, возможно, просто вымерли в мальтузианскую эру. Но в таком случае получается, что невероятные технические достижения последних тысячелетий и соответствующее повышение дохода на душу населения и общего уровня жизни были напрасными? Некоторые авторы — например, Роберт Франк — утверждают, что, поскольку возрастание счастья благодаря увеличению дохода и потребления достигается лишь за счет снижения счастья тех, кто проиграл в этой погоне за статусом, большая часть энергии, расходуемая на повышение дохода в любом обществе, является социальным расточительством. Богатых — победителей в статусной гонке — следует облагать высокими налогами, с тем чтобы сокращать масштабы такой социально затратной активности. Однако результаты исследований счастья не позволяют поддержать такой политический вывод. Более значительное налогообложение богатых, возможно, позволит сократить неравенство в доходах, но оно не сделает общества как таковые более счастливыми. У нас отсутствуют надежные доказательства того, что общества с большим равенством в доходах в среднем более счастливы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно