|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества | Автор книги - Лев Клейн

Cтраница 51

Из специфически местных славянских черт можно было бы выделить 1) расположение за пределами поселений, иногда близ могильников и 2) длинные общественные дома поблизости. Но эти признаки действенны только при наличии тех, что определяют функциональную принадлежность. Ни костры, ни ямы не фигурировали ни в сообщении Ибн- Фадлана, ни в русских летописях, за исключением подразумеваемых ям от водружения «деревяшек». Поучения сообщают о поклонении огню «отаи», но не о кострах возле идолов, а западные хроники — о поддерживании постоянного горения именно при идолах. Археологические материалы подтвердили сведения письменных источников о человеческих жертвоприношеншрс у славян (Русанова 1997: 47), казавшиеся недостоверными многим ученым, особенно патриотически настроенным. В посмертно изданной работе Русановой (2002: 11) отличительные критерии культовых объектов сформулированы более общо: расположение в необычном месте; необычная для окружающих построек форма или конструкция; явно жертвенный состав находок и следы огня; аналогии среди достоверно культовых объектов; сопоставление с этнографическими данными и описаниями в исторических письменных источниках. Херман (Herrmann 1981) делил славянские культовые сооружения исключительно по форме: круглые и прямоугольные. Русанова (1992: 53—65) предложила классификацию славянских культовых «объектов» (имеются в виду сооружения) на два вида: культовые места и святилища. В свою очередь культовые места она разделила на жертвенные ямы и жертвенные площадки. Однако в ее обзоре жертвоприношения не везде могут считаться доказанными (там могут быть и просто ямы для хранения культовых предметов — например, после братчины, ср. Зеленин 1928; Седов 1956). Поэтому наименования классификации слишком конкретны и классификация слишком узка. Очевидно, правильнее говорить о культовых ямах и площадках, а уж среди них выделять жертвенные. Святилища Русанова делит на 1) капища (круглые площадки со стоявшим в центре идолом и ровиком по окружности), 2) малые городища-святилища (такие же площадки, только огороженные валом — см. рис. 16), 3) городища-убежища, 4) храмы, 5) большие городища-святилища (см. также: Тимощук 1989, 1990).

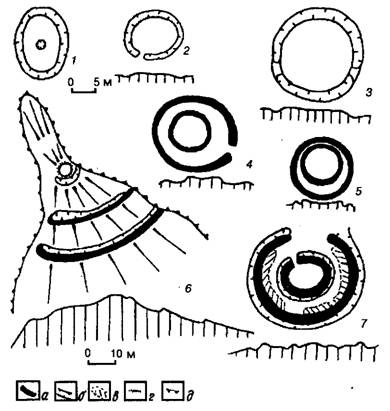

Рис. 16. Площадки-капища и малые городища-святилища по Русановой (1992, рис. 3) 1 — Тшебятув; 2 — Зааринген; 3 — Бродовин; 4 — Красногорье; 5 — Кушлянщина; 6 — Бабин; 7 — Ржавинцы (о — вал; б — ров; в — длинные дома; г — склон; д — обрыв) Само первоначальное деление на культовые места и святилища не мотивировано ни терминологически (культовые места были святы, святилища представляли собой локальные объекты — места), ни по существу: что служит критерием отделения святилищ от культовых мест? Наличие идолов? А если в городище-убежище нет идолов, то это всего лишь «культовое место»? Не очень логична и группа «святилища». Почему городища-убежища включены вообще в святилища — по наличию культовой деятельности? Так она ведь осуществлялась, видимо, на всех городищах и селищах. «Храмы» смотрятся странно между «малыми городищами-святилищами» и «большими городищами-святилищами» — это явно объекты из другого логического ряда (они ведь не тождественны средним городищам-святилищам). Исходя из общей археологической классификации (Клейн 1978: 66-100, 106-114; 1995: 181-214, 225-240) я бы предложил другую группировку культовых объектов славянского язычества: деление их на культовые сооружения и культовые местонахождения (культовые памятники). К первым я бы отнес 1) культовые ямы, 2) культовые площадки, 3) открытые капища (площадки с идолами) и 4) храмы. Ко вторым — 1) культовые городища (включая «болотные») без построек, 2) культовые городища с постройками (общественными зданиями) и 3) городища с храмовыми комплексами. Если изъять из обзора Русановой Верхнеднестровские } святилища (Богич, Звенигород и Говда) вместе со Збручским идолом как недостоверно славянские, киевские святилища как не культовые и не языческие и Перынь как не святилище, то обзор не утратит своей ценности. Но, взглянув на культовые сооружения, j оставшиеся в обзоре, мы не найдем храмов у восточных славян — только у западных (ср Г Русанова и Тимощук 1993: 24—26). Западнославянские материалы достаточно богаты, но могут быть привлечены лишь как параллели: при общности происхождения и некоторой общности языка и культуры западнославянский мир имел j в центре пантеона других богов и другие традиции. Вообще же у славян, по заключениям Русановой (1992: 63-65), «в VI—VII вв. были известны только небольшие жертвенные ямы и жертвенные площадки, появились первые городища-убежища, которые выполняли и культовую роль». Резкое развитие культового строительства Русанова отмечает только для VIII—IX вв., когда появились капища и храмы, но храмы оказались только у западных славян, а обнаруженные у восточных славян капища пока в наиболее интересных образцах оказались недостоверными. Верхнеднестровские городища достоверны, но, будучи запоздалыми (функционировали вплоть до XIII в.) и не вполне славянскими, также не могут представлять восточнославянскую традицию. Поэтому в определении языческого культового строительства больше надежды дают этнографические работы. Динцес (1947) находил изображения языческих храмов в русских народных вышивках. Шенников (1990) исходил из двух вещей: 1) изучения культовых сооружений финно-угорского субстрата русского населения лесной полосы и 2) изучения тех пережиточных форм, в которых древние языческие храмы могли отложиться в восточнославянском народном деревянном зодчестве. У финно-угров для хранения идолов в лесной полосе применялся амбар на высоких столбах, и такие же известны у русского населения («клеть»), из которых развились деревянные «божницы» (часовенки с иконами и деревянными фигурками, якобы игрушками). Для храмов с применением огня использовался тип домика, преобразованный из «поварни» — двускатные домики с дымовым фонарем. Именно такие домики с фигурами богов внутри и оказались на вышивках, выделенных Динцесом. Шенников предполагает, что освоению этих сложных форм должен предшествовать этап открытых святилищ, но исследователь не может указать, когда второй этап наступил, то есть существовали ли такие храмики-здания у восточных славян уже в дохристианское время. Возможно, существовали. О языческом храме Владимира вспоминают варяги — намек на его существование дает один пассаж из «Саги об Олаве Трюгвасоне». В этой саге, написанной в конце XII в. исландским монахом Одом Снорассоном и затем переведенной с латыни на исландский язык, говорится, что Олав, будущий конунг Норвегии (годы царствования: 994-1000), в молодости жил у князя Вальдамара (Владимира), тогда еще язычника, и ходил с ним к святилищу хозяина, к храму, но никогда не входил в него, а стоял снаружи у дверей, пока Владимир приносил богам жертвы (Голубинский 1901: 225-226; Mansikka 1922: 334; Джаксон 1993: 168, 177, 203—204). Этим подчеркивается христианское отношение Олава, воспитанного христианкой, к языческим кумирам.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно