|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хазары | Автор книги - Олег Ивик , Владимир Ключников

Cтраница 67

На территории Эстонии и на острове Готланд найдены клады, в которых на монетах, подражающих арабским дирхемам, по-арабски же написано: «Моисей — посланник Божий». Есть мнение, что эти деньги тоже были выпущены в Хазарском каганате в середине IX века. Специалисты считают, что хазары (как это бывало и у других народов), которые еще не успели освоить тонкости денежного обращения, выпуская свои монеты, стремились лишь к тому, чтобы они были в целом похожи на «настоящие», арабские. Поэтому они взяли их общий внешний вид за основу, но добавили кое-что и от себя. Деньги эти чеканились не постоянно, а по мере надобности. Если бы Хазария просуществовала дольше, ее «монетный двор» в конце концов пришел бы к мысли о необходимости разработать оригинальный и осмысленный дизайн своих собственных денег, но сделать этого хазары не успели {630}. Глава 18.

Военное дело

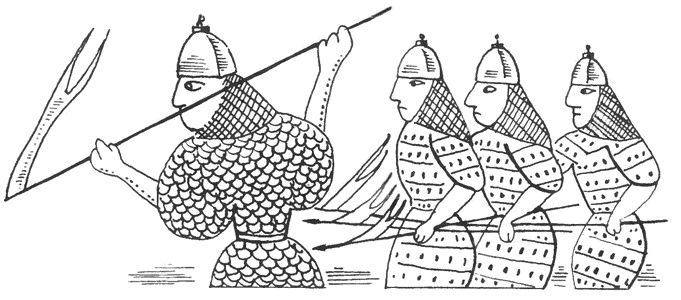

Главной военной силой хазарских каганов были, по крайней мере до начала IX века, кочевники-тюркюты, или собственно хазары. Именно они, скорее всего, погребены в могильнике Чир-Юрт в Дагестане — рядом с первой столицей Хазарии, Баланджаром. Воину-хазарину, жившему в VII веке, видимо, принадлежит погребение в знаменитом Шиловском кургане на Средней Волге. Позднее, когда границы каганата продвинулись в донские степи, здесь появились погребения «с квадратными ровиками», в которых, вероятно, похоронены этнические хазары-воины — именно воины, потому что в абсолютном большинстве этих погребений лежали мужчины с оружием. По могилам чир-юртовцев и ровиковцев археологи могут составить представление о том, как же были вооружены хазарские воины. К середине IX века, как мы уже писали, собственно хазар в каганате осталось не так уж много. Вероятно, они жили в основном в Итиле и его окрестностях и занимались сельским хозяйством, предоставив ратные подвиги подчиненным народам или наемникам. По крайней мере, по письменным источникам известно, что армия кагана в эти годы формировалась из кого угодно, кроме хазар. И воинских погребений, которые можно было бы связать с этническими хазарами-тюрками, с тех пор не известно. Что же касается прочих народов, сражавшихся за Хазарию, поначалу ими были болгары и аланы, затем к ним присоединились гузы, печенеги, венгры/мадьяры… Мобилизуя их воинов, хазарские каганы и цари следовали традициям своих предшественников. Еще во времена Тюркского каганата покоренные родом Ашина народы обязаны были выставлять вспомогательные отряды, которые сражались своим традиционным оружием и согласно своим обычаям {631}. В вопросе организации войска хазары оказались консерваторами. А вот в том, что касается оружия, они, возможно, отошли от старых традиций. Основой войск державы Ашина были отряды тяжеловооруженных всадников. Защищенные щитами, шлемами и чешуйчатыми панцирями, сидевшие на покрытых защитными попонами конях, сражавшиеся копьями и длинными мечами воины были главной ударной силой Тюркского каганата {632}. Что же касается «ровиковцев», несмотря на то что их считают прямыми наследниками державы Ашина, оружие из их курганов скорее характерно для подвижной легкой конницы. Археологи находят при них мечи или сабли, сложносоставные луки, колчанные наборы, боевые ножи и кистени. Лук был у «ровиковцев» ведущим видом оружия. Интересно, что они практически не пользовались топорами и копьями. Известно только одно погребение с этими предметами, оно принадлежало военачальнику высокого ранга — его статус подтверждался роскошным поясным набором, богатой упряжью и множеством бытовых вещей. Для боев, которые этот хазарин намеревался вести в загробном мире, с ним были положены двулезвийный меч, лук, два топора и два копья {633}. Доспехи в погребениях хазар нечасты. В могильнике Чир-Юрт найдены остатки пластинчатых доспехов, возможно, местного изготовления {634}. Известны изображения защищенных доспехами воинов, например на обкладках седла из Шиловского кургана {635}. Встречаются фрагменты кольчуг {636}, которые, возможно, поначалу нашивались на одежду, а к середине VIII века появляется и кольчужная рубашка. Шлемов хазарского времени известно мало — сохранились четыре шлема, найденных в погребениях не моложе VIII века. Три из них — железные, сфероконической формы, один снабжен кольчужной бармицей, защищавшей шею и плечи; кажется, такие же шлемы с бармицами надеты на воинах с шиловских обкладок. По форме эти изображенные шлемы тоже похожи на те, что были найдены в погребениях, хотя рисунки происходят со Средней Волги, а сами шлемы — два с берегов Северского Донца, третий с Северного Кавказа. Изображение воина в подобном шлеме сохранилось на стене Саркела, где, как известно, стоял печенежский или гузский гарнизон. Помимо этих трех железных шлемов, найден один кожаный, на металлическом каркасе {637}. Отметим, что редкость доспехов в хазарских курганах еще не говорит о том, что воины обходились без них, — в погребениях эпохи Тюркского каганата остатки панцирей тоже встречаются редко {638}, но существование у тюрок тяжеловооруженных, то есть одетых в доспехи, всадников засвидетельствовано письменными и изобразительными источниками. Остается предположить, что доспех, как вещь весьма недешевую, предпочитали передавать по наследству, а не зарывать в землю. Ни одного целого щита на территории Хазарии не сохранилось — что вполне естественно, поскольку делались они из органических материалов. Но на рисунке из городища Маяки, в сцене боя всадников, присутствуют круглые предметы, которые могут быть брошенными на землю щитами {639}. Кроме того, известны несколько железных выпуклых дисков, которые считают умбонами щитов или малыми локтевыми щитами {640}. В Красногорском могильнике найдена уникальная бронзовая оковка круглого щита диаметром 34–36 сантиметров, вероятно кожаного {641}, впрочем, воин, погребенный в этой могиле, во всяком случае, не был хазарином. А вот конская броня, по-видимому, в Хазарии не использовалась — на изображениях всадники, в том числе одетые в доспехи, скачут на непокрытых конях {642}. Правда, по мнению М.Г. Магомедова, в одном из чир-юртовских курганов сохранились остатки конского доспеха. Но в его монографии это предположение обосновывается только количеством пластин — 550 единиц, общим весом 9 килограммов. К сожалению, автор не приводит ни расположения пластин в погребении, ни их размера, ни каких-то еще данных {643}, — а по числу пластин и весу доспех этот вполне мог принадлежать человеку…

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно