|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Загадки поля Куликова | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 51

Но к 772–773 гг. Х. Тохтамыш должен был сам войти уже в тот возраст, когда его можно было рассматривать как серьезного претендента. Ведь с убийства Бердибека прошло лет тринадцать. А в Орде — очередное безвременье, очередные попытки Мамая поставить своего хана. Выдвинуть ему в противовес Тохтамыша представляется вполне логичным. А когда Мамай оказывается все же сильнее, Тохтамыш бежит в Кок-Орду. Вспомним его монету 774 г. Х. в Сагныке. Каким образом сын мангышлакского эмира мог, пусть на время, захватить власть в землях Урус-хана? Интересно, что Урус-хан чеканит свои монеты в Сыгнаке с 770 до 779 г. Х. практически беспрестанно. Значит, тут он сидит крепко. И все же в 774-м Тохтамыш как-то сумел его потеснить! О поддержке Тимура в эти годы никто из восточных авторов ничего не говорит. Значит, Тохтамыш сумел самостоятельно отвоевать себе землю, пусть на время! Не родовитость ли его сказалась? Как джучид, он всяко был выше родом, чем Урус-хан. Что делает Тохтамыш, потеряв в 774 г. Х. Сыгнак, мы не знаем. Возможно, уходит в Хорезм, который в это время никому не подчиняется. Ибн Халдун ведь рассказывает о том, что Тохтамыш ушел из царства Урус-хана в Хорезм. Относится это ко времени до 776 г. Х. Насколько «до» — не понятно. К 776 г. Х. Тохтамышу, если он сын Бердибека, около двадцати. Вполне солидный возраст для активных действий. Вот тут он точно обращается за помощью к Тимуру (хотя, как мы помним, возможно, что и в 772–773 гг. Х. он тоже становится ханом не без помощи Железного Хромца). Начинается, если верить письменным свидетельствам, борьба за Сыгнык. Кстати, почему Тохтамыш, если он сын мангышлакского эмира, никогда не пытается закрепиться на восточном берегу Каспия, все время начинает свои походы с востока от Арала? Но Сыгнак, если судить по монетам, Тохтамышу так взять и не удается (его монет сыгнакской чеканки, кроме 774 г. Х., я не обнаружил). Зато в 777 г. Х. он — в Сарае. Через пару лет теряет столицу, но в 781-м вновь возвращает.

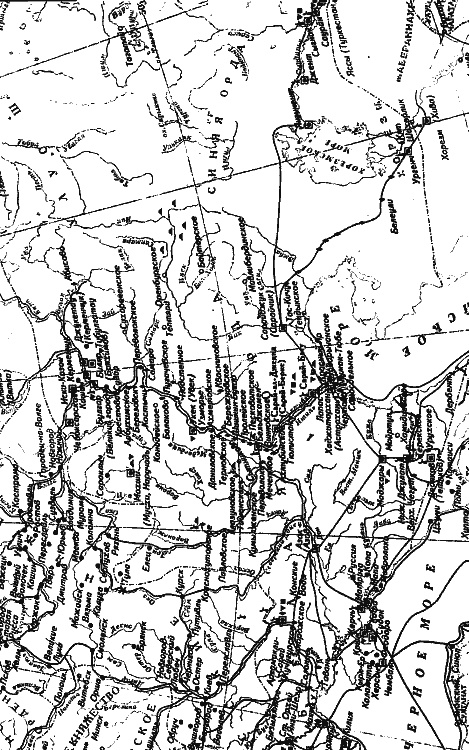

Фрагмент карты Золотой Орды в XIII–XIV вв. А Тимур его все время поддерживает, в чем не очень много смысла, если Тохтамыш — представитель побочной линии чингизидов. Нет, можно, конечно, рассуждать и так: самаркандский правитель пихает на престол Орды незначительного эмира, чтобы тот крепко-накрепко от него зависел. Да только где гарантия, что такой престол займет? И тем более, что удержит? Никто же не утверждает, что Тимур Тохтамышу свои войска давал. Снабжал — да, но силами тот своими обходился. Зато, представляете, как здорово сделать зависимым от себя истинного джучида? Это бы значило надолго привязать к себе Орду. Так что, на мой взгляд, поведение Тимура говорит в пользу джучидства Тохтамыша. Так же, как и то, что последнему удалось объединить весь Улус Джучи. Практически, со времени Джанибека такого не было. А тут — свершилось! Понятно при этом и то, почему Тохтамыш быстро порвал с Тимуром. Именно если он был самым что ни на есть законным наследником, его реакция становится естественной. Как раз сыну мангышлакского эмира имело бы смысл обоими руками держаться за Железного Хромца. Джучид же считал, что его положение во главе Орды вполне естественно и никакой особой благодарности за это выражать не следует. В первую очередь нужно принимать во внимание интересы страны. К примеру, если Тимур наседает на Хорезм, который когда-то был частью Улуса Джучи, нужно поддержать Хорезм. И начинаются конфликты. Причем по большому счету обе стороны понимают, что дело тут не в неблагодарности, а в политике. А что касается историков государства тимуридов… Для них как раз естественно представить такого серьезного противника не в лучшем виде. Тем более, писалось-то большинство произведений уже после того, как Тохтамыш утратил власть после войны 1397–1378 гг. Для нашей же истории важно, что в 1380 г. Тохтамыш наверняка уже воевал с Мамаем за власть на западном берегу Волги. Причем именно он был атакующей стороной. Он, к примеру, уже взял Азов. Как вы думаете, темнику в таких условиях было до того, чтобы ввязываться в авантюру на далеком севере? И могли в это время Олег Рязанский и Ягайло Литовский желать союза с терпящим поражение Мамаем? Верный друг Сарая

Слава Богу, относительно происхождения Дмитрия Ивановича гадать не приходится (так что, надеюсь, читатель простит, что я в этой главке источники буду цитировать мало). Сын Ивана Ивановича, великого князя московского и владимирского, внук Ивана Калиты, правнук Даниила Александровича, родоначальника династии, пра-правнук Александра Ярославича, который Невский. Родился 12 октября 6858 г. от С.М., умер 19 мая 6897-го. После смерти отца 13 ноября 6867 г. получил Московское княжество. Но великого княжения ему тогда в Орде не дали, мал был (9 лет). Однако в 6870 г., при очередной смене правителя в Сарае, бояре сумели выторговать ярлык для своего 12-летнего князя. И с тех пор он фактически Великое Владимирское княжество, формально считающееся главным на северо-востоке Руси, не отдавал. Ярлык, было, терял, но не власть.

Икона Святого князя Димитрия Все это методично прописано в летописях и нас не особенно интересует. Гораздо интереснее поговорить о том, насколько права Дмитрия Ивановича, прозванного через несколько сот лет Донским, на высшую власть над Русью были законными и на чем держались. Московские изгои

А для этого сперва заглянем в первую половину XIV в., когда потомки князя Ярослава Всеволодовича, прибравшего к рукам северо-восток Руси после Батыева нашествия, решали между собой вопрос о власти. В 6815 г. умер великий князь Андрей Александрович Городецкий, сын Александра Ярославича. Перед Северо-Восточной Русью встал вопрос: кому должно достаться великое княжение Владимирское, ставшее к тому времени родовой собственностью Ярославичей? А с ним, пусть уже довольно формальный, но все же статус старшего русского князя. По древнему русскому правилу престолонаследия, так называемому лиственничному счету, великий стол передается не от отца к сыну, а от брата к брату. Именно потому, что это — собственность всего рода, а не отдельной его ветви. Правило, случалось, нарушали, если у сильного князя-отца оказывался такой же сын. Но все равно ему проблем с дядями избежать не удавалось. Все потому, что была еще одна норма: сыновья не посидевшего на великом столе князя навсегда лишались прав на него. А это на деле означало, что данная ветка родового дерева медленно, но верно отомрет. За князьями-изгоями могли еще оставить удел их отца, да и то из милости, и если эта ветвь рода там давно уже сидела. А мог, в принципе, великий князь и перераспределить земельку-то. В любом случае владения изгоев начинали дробиться, мельчать, новых уделов им не полагалось, и через некоторое время их потомки могли остаться хозяевами над парой деревень. Звание есть — толку мало. У Александра Ярославича сынов больше не было. Побывавшие великими князьями Дмитрий и Андрей Александровичи тоже потомков живых уже не имели. Были сыновья у младшего Александровича, Даниила Московского. Но сам Даниил умер раньше брата Андрея, на владимирском великом столе посидеть не успев. Так что по закону его дети становились изгоями. Вряд ли кто-то решился бы отнять у них Москву (все же этот удел выделил Даниилу Александр, а волю предка уважали), но уж недавние приобретения, вроде Переяславля-Залесского, отдать точно пришлось бы. Переяславль Даниил получил по завещанию от его последнего князя Ивана Дмитриевича, своего племянника. Но по закону выморочный (оставшийся без законного князя) удел должен был вернуться в великое княжение и его дальнейшей судьбой распоряжался великий князь. Андрею Александровичу, не пользовавшемуся большой популярностью, отнять у брата удел не удалось. Но это не значило, что следующий князь не поднимет этот же вопрос. Переяславль для Ярославичей был важен с моральной точки зрения, поскольку это был родовой удел Ярослава Всеволодовича. Так сказать, малая родина. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно