|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Загадки поля Куликова | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 46

Кстати, сами татары Крыма всегда делили тюркское население полуострова на две группы: «шеэрнен дагъ халкъы» (жители Симферополя, Карасубазара, Феодосии и Евпатории, говорящие на османизированном кипчакском наречии) и гор и Южного берега (потомки древнего населения) и «чель халкъы» (жители степей — потомки племен, пришедших с «монгольскими завоевателями»). Так вот, местности с именем Мамай встречаются, как видим, у Евпатории и Феодосии. То есть в местах проживания древнего кыпчакского населения. Днепровская столица

То же самое можно было бы сказать и о топонимах «мамай» в районе Левобережья Днепра. На них внимание обратил еще В. Г. Ляскоронский в своей статье «Русские походы в степи в удельно-вечевое время и поход князя Витовта на татар в 1399 г.», опубликованной в Журнале Министерства народного просвещения . Он же высказал мнение, что «битва при Калке», т. е. сражение Мамая с Тохтамышем, происходила не на реке Калмиус, как традиционно считается (поскольку именно с этой речкой связывается сражение при Калке, которое русские и половцы проиграли татарам в 1223 г.), а «на Калках» — группе мелких речек, левых притоков Днепра близ порогов. Впрочем, Ляскоронский считал, что и первая битва тоже проходила здесь же.

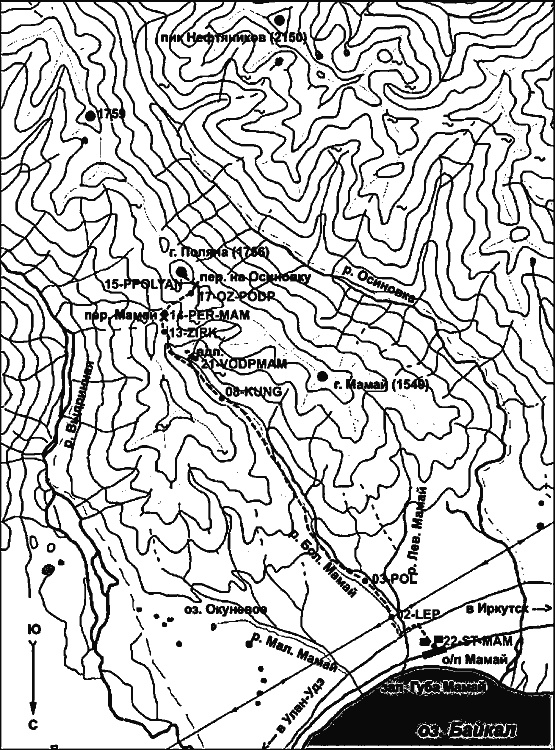

Карта Северного Прибайкалья с горой Мамай

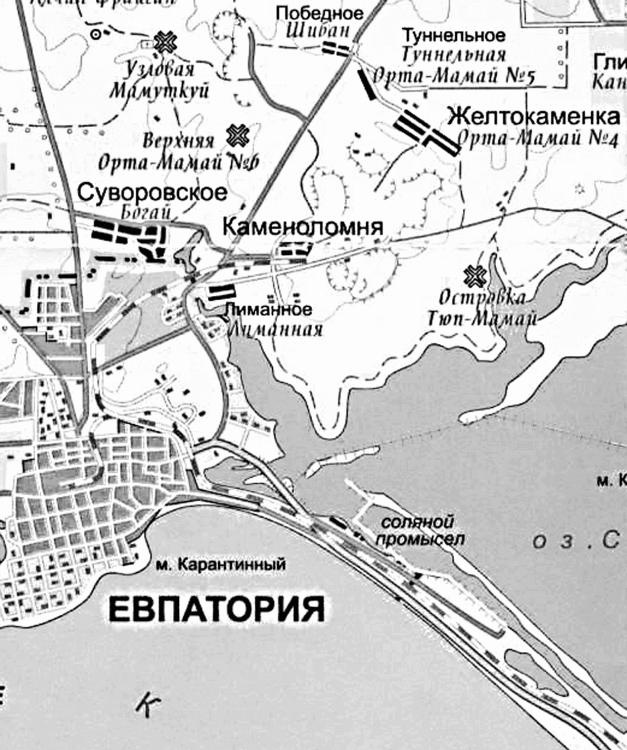

Карта Крыма с Орта-Мамай

Карта Крыма с Шейх-Мамай Событиями 1223 г. мы сегодня заниматься не будем. А вот относительно битвы с Тохтамышем — соображение интересное. Тем более, если добавить к нему замечание В. Г. Егорова. В своей «Исторической географии Золотой Орды в XIII–XIV вв.» (на мой взгляд, одной из лучших работ по этой теме) историк указал, что в 30 км к югу от г. Запорожье на левом берегу Днепра находится Кучугурское городище. Остатки его занимают площадь около 10 га. «На поверхности памятника, усыпанной камнями, кирпичами и керамикой, прослеживаются многочисленные остатки фундаментов построек. Раскопки выявили остатки кирпичной мечети (площадью около 500 кв. м) с минаретом, бани с подпольным отоплением и жилого здания дворцового типа (площадь 476 кв. м). Кроме того, исследованы остатки небольших жилых домов рядового населения города с характерными для золотоордынских построек этого типа канами с суфами. Находки различных предметов материальной культуры, строительные и технические приемы, применявшиеся при возведении сооружений, позволяют отнести существование города к XIV в. О существовании в городе ремесленного производства свидетельствуют находки железных шлаков, обрезки медных листов и обломки тиглей для плавки металла. Значительная площадь древнего города, а также обнаруженные в нем монументальные постройки свидетельствуют, по мнению исследователя, о его немаловажном значении для района всего нижнего Днепра. Вполне возможно, что он являлся административным центром большой области. Золотоордынское название этого города неизвестно, сохранилось лишь свидетельство в „Книге Большому Чертежу“, которая именно на этом месте помещает „городок Мамаев Сарай“», — пишет историк . И как раз в этих местах располагаются отмеченные Ляскоронским объекты с названием «Мамай». Замечательно! Мы нашли место, где располагался значительный город. При этом старые карты именуют его столицей Мамая, а археологические раскопки это подтверждают! Что-нибудь еще нужно, чтобы предположить именно здесь место дислокации исконной родовой земли Мамая? И расположена она как раз посредине между теми территориями, на которые потом разбрелись его внуки: Ворсклой и Перекопом. А вот если считать, что Мамай был родом отсюда, тогда становится понятной его связь с днепровскими казаками. Они-то где складывались? И из кого? Ответ ясен: на Левобережье Днепра и из смеси тюрок с русскими (да еще, возможно, на сарматской основе). В принципе этого даже старые казацкие историки не отрицали. О чем я, опять-таки, уже писал. А раз так, как тут не вспомнить «Нариман тарихы» и участие днепровских казаков в Куликовской битве на стороне Мамая? Вполне достоверным становится и то, что они до последнего Мамая защищали, отступали с ним на запад. Он же для них свой был, земляк, можно сказать. Ну, земли Сабана Халджи севернее располагались, на Ворскле, а не у днепровских порогов, так все равно соседи. Потому и Мансур сюда ушел, к Полтаве. Все сходится! Если же все так, то Мамай для казаков на самом деле не чужеземный завоеватель, а практически борец за свободу казацких земель. Воевал-то он с «проклятыми москалями». Это вполне позволяло казацким гайдамакам рассматривать себя как наследников славы Мамая. Вот вам и весь секрет. Первая попытка?

Разобравшись с тем, кто такой был Мамай и откуда родом, посмотрим теперь, что он делал. Для этого сравним письменные источники между собой и с данными нумизматики. И начнем с того, что относительно женитьбы Мамая на дочери Бердибека мы знаем только от одного Ибн-Халдуна. Ни русские источники, ни египетские письмовники ничего про это не говорят. Однако русские единодушно принимают в этом Ибн-Халдуна за истину в последней инстанции. При этом почему-то столь же дружно игнорируя другие его сведения, типа того, что Тохтамыш был сыном Бердибека, а Абдуллах — сыном Узбека, «из детей Узбековых». Что можно сказать точно, так это то, что в «замятне», наступившей после смерти Бердибека, он сыграл не последнюю роль. Возможно даже — выступил ее инициатором. По крайней мере именно так трактуют его действия и Ибн-Халдун, и русские летописи. Можно считать, что мы имеем два независимых подтверждения. Есть и третье, хотя довольно смутное. Вот что по этому поводу пишет Сафаргалиев, один из виднейших специалистов по Золотой Орде: «В начале своей карьеры… Мамай пытался было претендовать и на трон ханов и даже выбил в Азаке в 762 году монету с титулом „Мамай — царь правосудный“. Однако… после 1361 года уже больше не чеканил монет со своим именем» . При этом ссылается он на Френа . Но больше подобных я не нашел ни у А. М. Маркова, ни у П. С. Савельева, ни у Г. А. Федорова-Давыдова. В общем, ни в одном из крупных каталогов джучидских монет. Скажу прямо: начали меня глодать по поводу этой монеты сомнения. Во-первых, единичный экземпляр. Во-вторых, не мог Мамай не знать, что на престоле не примут человека, не способного доказать свое джучидское происхождение. К тому же Марков, к примеру, пересматривал и те монеты, которые описывали Френ и Савельев. И отмечал все расхождения. Вот что он пишет в своем предисловии: «Династiя Джучидовъ Золотой Орды представлена монетами всехъ хановъ, отъ которыхъ сохранились нумизматическiе памятники, за исключенiемъ Кадеръ Берди, одна, весьма сомнительная монета котораго была издана Френомъ въ Recensio, и хановъ Бердибека II, Джанибека III и Хасана, появившихся только благодаря ошибочному чтенiю П. С. Савельевымъ легендъ варварскихъ и неправильно битыхъ монетъ Тетюшскаго клада» . |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно