|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Загадки поля Куликова | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 13

Между прочим, тверской летописец должен был, на мой взгляд, так и сделать. Если, конечно, писал тогда, когда Тверь была еще независимой, то есть до 1485 г. Вполне мог что-то подобное вписать в текст при составлении Рогожского сборника, и переписчик середины XV в. Что составители сборника свои коррективы вносили, если они касались тверских событий, мы можем судить по Повести о тверской войне. В Симеоновской летописи (то есть, надо так понимать, в Троицкой) не указаны дни недели событий, связанных с осадой московскими войсками Твери. В Рогожском летописце такие записи есть. Стало быть, автор статей, читающихся в Рогожском летописце после 1379 г., вполне вероятно, писал их (или вставлял из чужого произведения) уже в потерявшей независимость Твери. В ней же, и это уже наверняка, после 1485 г. составлялся сборник. То есть делалось это после того, как Тверь попала под контроль Москвы. А это значит, в тверское летописание могли вносить выгодную москвичам правку. Есть, правда, еще одна вероятность: Рогожский летописец создавался в Кашине. А кашинские князья со времен Ивана Калиты и конфликта Василия Михайловича Кашинского с Всеволодом Александровичем Холмским (не поделили дядя с племянником тверской престол) тянули к Москве. Про Василия Михайловича в сообщении о его смерти, кстати, сказано: «Преставися благоверныи христолюбивыи князь Василеи Михаиловичь Кашиньскыи, и плакашеся надъ нимъ весь градъ Кашинъ, и положиша его въ соборнои церкви въ святомъ Въскресенiи въ своеи ему отчине и въ граде Кашине» . Это про верного союзника московского князя, ходившего в составе его войска на Тверь?! Между прочим, Тверской сборник, к примеру, о смерти Василия Кашинского ничего не сообщает. Но в истории Кашина было лишь два периода, когда его князья были настолько в ссоре с тверскими родичами, что могли себе позволить вести промосковское летописание. Первый — с 1345 по 1382 г., время правления двух Василиев Михайловичей, деда и внука. Оба с Дмитрием Ивановичем Московским ходили на Тверь. И были его верными «подручниками». Но Василий II умер в 1382 г., и понятно, что про его смерть не при нем писали. Второй — первая четверть XV в. В это время великий тверской князь Иван Михайлович боролся со своими удельными родственниками за восстановление единого княжения. В 1408 г. из Кашина в Москву бежал Иван Борисович, а в 1412 г. — второй кашинский князь, Василий Михайлович (третий носитель этого имени-отчества на кашинском столе). В 1425 г. Василий смог вернуться и начал оспаривать тверской стол.

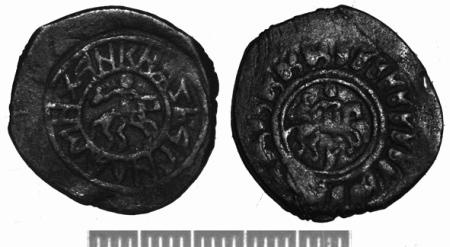

Монеты Василия Кашинского По времени, как видим, похоже. Ведь именно 1408–1409 гг. считаются временем написания Троицкой летописи. М. Д. Приселков полагает, что в 1412–1413 гг. Троицкая летопись была переработана в Твери и положена потом в основу Рогожского летописца. Но основанием к этому служит только сличение текстов. Исследователь пишет, что «Рогожский летописец от 1328 г. и до конца 1412 г. несомненно пользуется тем же источником, что и Симеоновская летопись. Несомненно также и то, что, не будучи связаны взаимною близостью своих текстов до степени копии и оригинала, оба текста восходят к общему протографу» . И тем же самым протографом за те же годы пользуется Никоновская летопись. А вот Троицкая (по выпискам Карамзина) в некоторых местах с 1390 г. дает другое чтение. Отсюда и следует вывод о переработке, выполненной в районе 1412 г., каковым и заканчивается Рогожский летописец. То есть получается: в Твери (с учетом моего замечания, скорее, в Кашине) между 1409 и 1412 г. переписывали московскую летопись 1408 г. А после изгнания Василия III Кашинского — прекратили. Потому и последняя запись столь короткая, всего три строчки. Вот только записано здесь о смерти жены того самого Ивана Михайловича Тверского, который и изгнал кашинских князей. То есть запись вроде скорее тверская, а не кашинская. Но даже если Рогожский летописец писался после потери Тверью независимости, времени все же прошло, скорее всего, немного. Когда территория оказывалась под плотным контролем Москвы, в ее летописании появлялась расширенная версия Куликовской битвы, с обязательным указанием, что в ней участвовали воины этой земли. В Новгородской первой летописи, к примеру, сражение представлено как дело московского князя: «Се же слышавъ князь великыи Дмитрии Иванович, яко грядеть на нь сила велика татарьская, и собравъ многы вои, и поиде противу безбожных Татаръ». И список погибших в нем князей ограничен только Федором Белозерским и его сыном. А вот Новгородская четвертая летопись уже содержит обширную повесть о битве, в которой участвуют и новгородцы. Краткая летописная повесть

Вернемся к Куликовской битве. Поскольку читатель не обязан верить мне на слово, постараюсь все тексты приводить целиком, чтобы они могли быть проверены. Итак, Краткая летописная повесть о Куликовской битве. «Того же лета безбожныи злочестивыи Ордынскыи князь Мамаи поганыи, собравъ рати многы и всю землю Половечьскую и Татарьскую и рати понаимовавъ, Фрязы и Черкасы и Ясы, и со всеми сими поиде на великаго князя Дмитрiа Ивановича и на всю землю Русскую. И бысть месяца августа, прiидоша отъ Орды вести къ князю къ великому Дмитрiю Ивановичю, аже въздвизаеться рать Татарьскаа на христiаны, поганыи родъ Измалтескыи, и Мамаи нечестивыи люте гневашеся на великаго князя Дмитрiа о своихъ друзехъ и любовницехъ и о князехъ, иже побiени бысть на реце на Воже, подвижася силою многою, хотя пленити землю Русскую. Се же слышавъ князь великiи Дмитреи Ивановичь, собравъ воя многы, поиде противу ихъ, хотя боронити своея отчины и за святыя церкви и за правоверную веру христiаньскую и за всю Русьскую землю. И переехавъ Оку, прiиде ему пакы другыя вести, поведаша ему Мамая за Дономъ собравшася, въ поле, стояща и ждуща къ собе Ягаила на помощь, рати Литовские. Князь же великiи поиде за Донъ и бысть поле чисто и велико зело, и ту сретошася поганiи Половци, Татарьстiи плъци, 6е бо поле чисто на усть Непрядвы. И ту изоплъчишася обои, и устремишася на бои, и соступишася обои, и бысть на длъзе часе брань крепка зело и сеча зла. Чресъ весь день сечахуся и падоша мертвыхъ множьство бесчислено отъ обоихъ. И поможе Богъ князю великому. Дмитрiю Ивановичю, а Мамаевы плъци поганиiи побегоша, а наши после, бiющи, секуще поганыхъ безъ милости. Богь бо невидимою силою устраши сыны Агаряны, и побегоша обратиша плещи свои на язвы, и мнози оружiемъ падоша, а друзiи въ реце истопоша. И гнаша ихъ до рекы до Мечи и тамо множество ихъ избиша, а друзiи погрязоша въ воде и потопоша. Иноплеменници же гоними гневомъ Божiимъ и страхомъ одръжими суще, и убежа Мамаи въ мале дружине въ свою землю Татарьскую. Се бысть побоище месяца сентября въ 8 день, на Рожество святыя Богородица, въ субботу до обеда. И ту оубiени быша на суиме князь Феодоръ Романовичъ Белозерскыи, сынъ его князь Иванъ Феодоровичь, Семенъ Михаиловичь, Микула Василiевичь, Михаиле Ивановичь Окинфовичь, Андреи Серкизовъ, Тимофеи Волуи, Михаило Бренковъ, Левъ Морозовъ, Семенъ Меликъ, Александръ Пересветъ и инiи мнози. Князь же великiи Дмитреи Ивановичь съ прочими князи Русскими и съ воеводами и съ бояры и съ велможами и со остаточными плъки Русскыми, ставъ на костехъ, благодари Бога и похвали похвалами дружину свою, иже крепко бишася съ иноплеменникы и твердо зань брашася, и мужьскы храброваша и дръзнуша по Бозе за веру христiаньскую, и возвратися отътуду на Москву въ свою отчину съ победою великою, одоле ратнымъ, победивъ врагы своя. И мнози вои его возрадовашася, яко обрътающе користь многу, погна бо съ собою многа стада конiи, вельблюды и волы, имже несть числа, и доспехъ, и порты, и товаръ» . |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно