|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великий путь из варяг в греки | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 28

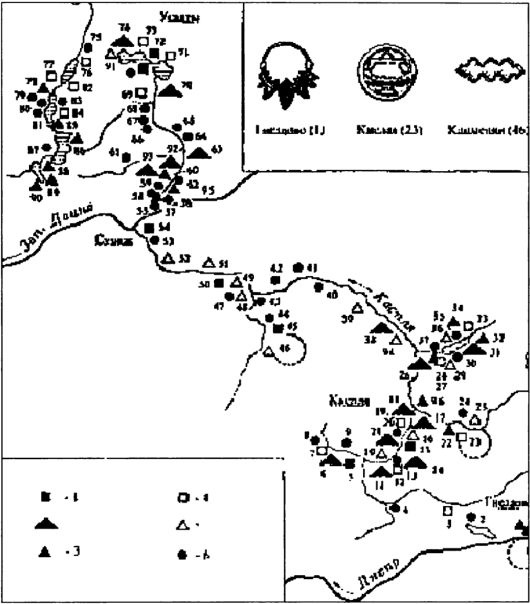

Есть ещё не менее выразительная карта (см. карту 10) находок именно в районе перехода с Ловати на Днепр по результатам экспедиции «Нево». Привожу её по другой книге всё того же Лебедева [118]

Карта 10. Переход из Двины по Каспле (по данным 1966 г.) Условные обозначения: 1 — городища X—XIII вв.; 2 — селища городища Х—XII вв.; 3 — селища XIII—XIV вв.; 4 — городища с лепной керамикой; 5 — селища с лепной керамикой; 6 — курганы. На врезке — археологические находки. Цифрами обозначены местонахождения: 1 — Гнёздово, 2 — Куприно, 3 — Ермаки, 4 — Лелеква, 5 — Иньково, 6–9 — Рокот, 10 — Каспля III, 11–13 — Пилички (Монастырщина — Волоковая): 14 — Каспля I, 15 — Каспля (городище), 16 — Алфимово I, 17 — Алфимово Н, 18 — с. Лупихи, 19 — Лакесы («Городец»), 20 — Лакесы, 21 — Каспля II, 22–25 — Кислая, 26 — Марченки, 27 — Дубки, 28–30 — Акатово, 31 — Холм, 32 — Захарьино, 33 — Захарьино (городище «Тёткина Гора»), 34 — Диво, 35–37 — Дроково, 38 — Дедово, 39 — Демидов, 40 — Минаки, 41 — Осиновцы, 42 — Заболотье, 43–46 — Ковали, 47–48 — Понизовье, 49—50 — Н. Боярщина, 51 — Кошавичи, 52–54 — Сураж, 55 — Галиново, 56 — Слобода, 57 — Гончары, 58–59 — Казаково, 60 — Заполольское, 61 — Марковичи, 62 — Демяхи, 63 — Жильцы, 64–65 — Шепечи, 66–68 — Дрозды, 69 — Тарасовские Горы, 70 — Лукашенки, 71 — Юрьевы Горы, 72–73 — Усвяты, 74 — Рыбакова Нива, 75 — Узкое, 76 — Лялевщина (городище «Пупок»), 77–78 — Лялевщина, 79 — Маркины Ляды, 80–81 — Межа, 82 — Жеребцовское городище, 83 и 85 — Конец, 84 — Степановичи, 86 — Двухполье, 87 — Заборок, 88 — Боброво, 89 — Шелбаево, 90 — Заречье, 91 — Лукашенки, 92 — Н. Александровка, 93 — Задута, 94 — Дедово, 95 — Синий Камень Надо отдать должное авторам: составлена карта классно. Если к ней не приглядываться, то наличие маркированного находками маршрута с Ловати на Днепр сомнения не вызывает. Однако если посмотреть внимательно, обнаруживается совершенно противоположная ситуация. По Ловати мы имеем селища XIII—XVI веков (то есть, более поздние), городища с лепной керамикой (очевидно, более ранние) и курганы. Последнее вообще просто указывает на то, что здесь жили люди. Когда? Бог весть. А вот по Усвячи и Каспле до Днепра — городища и селища X—XII веков. На этом основании вполне можно утверждать, что районы эти были достаточно полотно заселены (и в XVI веке тоже), но… именно до Усвятского озера, а никак не до Ловати, хотя она и рядом. Масса погребений культуры смоленских длинных курганов и кладов на переходе с Двины на Днепр, и полная пустота севернее. Вернее, один клад на Усвячи и одно погребение на Торопе. И ноль на Ловати или Кунье. Надо отдать должное Нефёдову, он в упомянутой работе говорит хотя бы о том, что «традиционные археологические индикаторы транзитных военно-торговых путей кон. 1 тыс. в Восточной Европе (полиэтничные торгово-ремесленные центры, скандинавские и в меньшей степени синхронные византийские и восточные древности, т. н. вещи, появившиеся благодаря скандинавам, торговый инвентарь, клады и т. д.) на большей части известного по ПВЛ меридионального маршрута датируются не ранее кон. IХ(?) — 1-й пол. X в. Попытки их удревнения в бассейне Днепра и Днепро-Двинском междуречье до 2-й пол. IX в. или более раннего времени основаны на недостаточной или источниковедчески несостоятельной аргументации». И дальше указывает, что контакты носителей КСДК (культуры смоленских длинных курганов) с южным Поднепровьем и даже салтовской культурой (вспомним о сарматских вариантах названий Днепровских порогов!) археологически прослеживается, начиная со второй половины VIII века, а вот о присутствии кривичей (КСДК связывают с ними) в Ладоге можно говорить не раньше первой половины IX века. Причём вывод делается на основе находки там нескольких украшений, свойственных КСДК. Правда, одновременно с этим там же находятся и салтовские вещи. Нефёдов считает это свидетельством функционирования пути с низовий Днепра до Новгорода. Хотя, в принципе, точно на таком же основании можно считать, что упомянутые вещи попали в Приладожье из района давних торговых связей КСДК — салтовского Подонья — по волжскому торговому пути, каковой, по всем данным, выявляется более чётко. Что же касается скандинавских связей, то Нефёдов признаёт всё-таки, что «комплексы IX в. с североевропейскими вещами в бассейне Днепра не известны. В бассейне Зап. Двины они есть, но не обязательно относятся к 1-й пол. IX в. (Торопец 2, Шугайлово). Другие ранние находки (Клименки, Рокот) не поддаются узкой датировке».

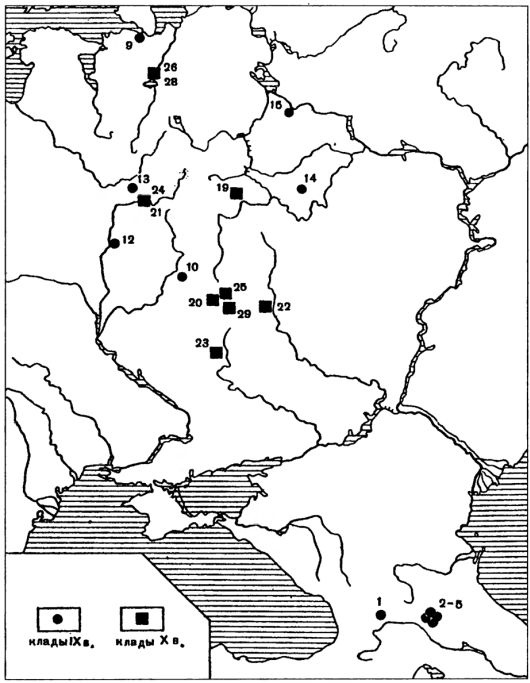

Карта 11. Топография кладов куфических монет с находками граффити (номера кладов на карте соответствуют номерам на таблице 2) Наконец, карта (см. карту 11) находок монет с граффити (рисунками, буквами или насечками). Это уже из работы Нахапетяна В. Е. и Фомина А. В. «Граффити на куфических монетах, обращавшихся в Европе в IX—X вв.». К чести авторов (позже мы рассмотрим их аргументы), они как раз на активном функционировании пути из варяг в греки не настаивают. И опять, как мы видим, в верховьях Ловати, Двины и Днепра зияет превосходная дыра. Так что карты, взятые, между прочим, преимущественно, из работ норманистов, как одна, свидетельствуют: можно предположить существование пути с Днепра в Западную Двину или с Волги в Западную Двину. А также с Волги на Волхов. Но для утверждений о наличии связей между Волховом и Днепром оснований не имеется! А. Клады

Бросив беглый взгляд на археологические карты, обратимся теперь к самим исследованиям. И начнём с кладов. Точнее, с самого популярного из них — Петергофского. «Можно рассматривать этот клад как своего рода „резюме“ некоторого текста… освещающего если не события, то по крайней мере отрезок времени, очень сжато отображённый на страницах Повести временных лет. Время сокрытия, а тем более — время образования Петергофского клада, то есть активной реализации зафиксированных им арабо-хазаро-византийско-скандинавских отношений в пределах Восточной Европы… освещено в отечественных источниках весьма скупо» [119]. Душе норманиста этот клад дорог тем, что в его составе находится монета с нацарапанным на ней греческими буквами именем Захариас. «На сей день это — единственный дошедший до нас от этого времени „автограф“ византийского участника денежно-торговых операций в Восточной Европе конца VIII — начала IX в.», — пишет Глеб Лебедев [120].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно