|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Замки баварского короля | Автор книги - Мария Залесская

Cтраница 64

Хотя то, что архив Виттельсбахов засекречен, понятно. И причина тому вовсе не трепетное отношение к «тайне частной жизни больного монарха». Вряд ли в архивах содержится что-либо более «страшное», чем та грязь, что была выплеснута на Людвига в то время, когда его объявляли сумасшедшим. Скорее наоборот. Правительству же Луитпольда нужна была видимость легитимности, а любой факт, противоречащий официальной версии событий, наносил бы ей непоправимый ущерб. Лучше уж неподтвержденные слухи, чем прямые улики в узурпации трона. Да и современные Виттельсбахи, являясь прямыми потомками именно Луитпольда, до сих пор не стараются хоть немного реабилитировать память несчастного короля: тогда пришлось бы признать, что они — потомки узурпатора. Нынешнее правительство Баварии уже ни при чем: теперь, когда прошло столько лет, ему никак не могут повредить «монархические интриги» более чем столетней давности! У историков же пока остаются вопросы, не имеющие ответов… Но вернемся к тем печальным событиям. Правительство Баварии твердо решило возвести на трон своего ставленника принца Луитпольда. Для этого, не опускаясь до политического убийства, посчитали, что наиболее оптимальным будет признать короля недееспособным, что автоматически отдавало корону регенту. Нужно было подготовить почву для окончательного вердикта, чтобы избежать любых народных волнений. И для этого был запущен тот самый механизм политической клеветы, о котором мы говорили выше. На основании «свидетельств» Гессельшверта и Майра был составлен первый так называемый обвинительный акт, согласно которому Людвиг II объявлялся недееспособным. Интересно отметить, что находившиеся при короле его личные доктора Герштер [82] и Мюллер отказались подписывать эту бумагу, не признавая Людвига душевнобольным. Более того, Герштер, находившийся при короле с 1884 года, когда был вызван к нему по случаю зубной боли монарха, свидетельствовал впоследствии: «В этой аудиенции, имевшей целью медицинскую консультацию, сначала король рассказал мне о тех страданиях, что ему причинял больной зуб, а потом это перешло в обоюдную оживленную беседу, причем я старался наводить его на всевозможные сбивчивые вопросы. Он расспрашивал меня о каждом члене моей семьи и о моих друзьях; рассказывал мне подробно о бегстве императрицы Евгении в 1870 году в Англию [83]; о разных исторических событиях; сообщал подробности об образе жизни разных коронованных особ, а также поэтах нашего времени; высказывал свои взгляды на медицину. Все свои мысли он излагал в изящной форме и вообще поражал меня своим самообладанием. В продолжение четырех часов, что продолжалась эта аудиенция, король удивительно сдерживал себя, не выказывая ни малейшей нервности. В продолжение этой аудиенции я не мог подметить ни одной черты, доказывавшей о симптомах болезни. Говорили, что король не выносит устремленных на него взглядов и сам никому не смотрит в глаза. Между тем в продолжение четырех часов, говоря с ним, я не спускал с него глаз, и он смотрел мне прямо в глаза и даже не проявил никакого нетерпения, когда я бесцеремонно распоряжался своими руками в его рту и был самым милым, терпеливым пациентом изо всех мне известных. Вообще весь разговор его был так обдуман и основателен; словом, король выказал поразительную способность скрывать свою болезнь» . Последние слова есть не что иное, как горькая ирония над признанным официальным диагнозом. Более того. Достаточно внимательно посмотреть на фотографии короля тех лет, сделанные его придворным фотографом Йозефом Альбертом. На этих портретах нет ни тени душевной болезни, которая, как известно, накладывает на внешний облик больного неизгладимый отпечаток (кстати, внешность принца Отто кардинально изменилась после 1872 года). Но врагам короля нужно было действовать и действовать быстро! После отказа Герштера и Мюллера правительственные круги обратились к светилу психиатрии того времени Бернхарду Алоизу фон Гуддену…

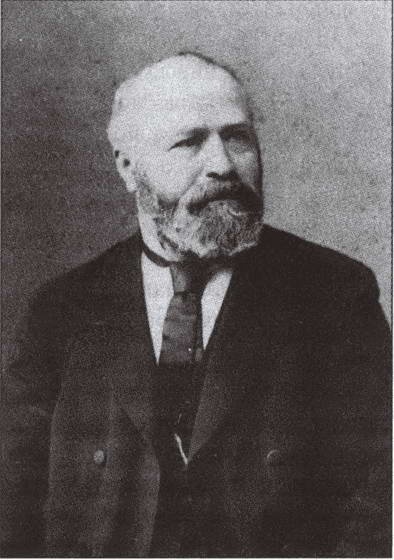

Профессор фон Гудден Настало время поближе познакомиться с главным обвинителем по «делу Людвига», впоследствии разделившим с ним свою судьбу. Известный немецкий психиатр, анатом и физиолог уже несколько десятилетий являлся непререкаемым авторитетом в своей области. С 1869 года он — профессор психиатрии — возглавлял кафедру психиатрии в Цюрихском университете. В 1872 году, переехав в Мюнхен, Гудден стал главой баварского Института психиатрии. Научная деятельность Гуддена, помимо психиатрических наблюдений, касалась анатомии и физиологии головного мозга. К моменту описываемых нами событий он был автором многих серьезных научных работ, успешно сочетал теорию с практикой и был ведущим психиатром Германии. Остается открытым вопрос: что же заставило такого уважаемого авторитетного ученого поступиться своим добрым именем и оказаться участником столь сомнительного «предприятия»? Будучи практикующим и опытным врачом, Гудден, как никто, должен был знать, что диагноз не может быть поставлен заочно. Врач обязан лично наблюдать и неоднократно беседовать с пациентом. И лишь на основании личных контактов делать окончательные выводы. В данном случае мы имеем дело с вопиющим нарушением одного из основных законов медицины: Гудден вынес свой вердикт лишь на основании слов третьих лиц, не утруждая себя проверкой подлинности фактов. И все же вряд ли почтенный профессор действовал по злому умыслу. Ведь если исходить из принципа «ищите, кому выгодно», приходится признать, что Гудден ничего не выигрывал, признавая короля душевнобольным. Может быть, лишь самолюбию врача льстил тот факт, что его пациентом стала коронованная особа. А может, он исходил из чисто научного интереса: ему был предоставлен уникальный случай наблюдать в «стационарном режиме» личность, которая еще совсем недавно была облечена высшей властью. А о подобном «подопытном материале» любой практикующий ученый даже и мечтать не смел. В любом случае, скорее всего «преступление» Гуддена состоит лишь в том, что он принял на веру те «документы», которые ему показали лица, в правдивости которых он не сомневался ни на мгновение. Ему просто не пришло в голову не доверять людям, основной задачей которых, по их словам и «согласно занимаемым должностям», была забота о благополучии родной страны. Он исходил из «высших интересов», считая, что тоже действует во благо Баварии, а может (кто знает?) и всей Германии.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно