|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Остановить танки! | Автор книги - Илья Мощанский

Cтраница 34

После осенних и декабрьских боев, развернувшихся под Москвой и на других участках советско-германского фронта, окончательно провалился план блицкрига против Советского Союза. «Немецким войскам, — отмечал немецкий военный историк К. Типпельскирх, — грозила судьба великой армии Наполеона» [23]. В ходе операции Красная армия нанесла поражение 10 дивизиям противника, освободила ряд важных районов и сорвала план немецкого командования полностью изолировать Ленинград. Однако удачное наступление далось дорогой ценой — общие потери РККА достигли 48 901 человека, из них 17 924 были безвозвратными [24]. Советские войска были воодушевлены первыми крупными победами над силами вермахта. В оборонительных и особенно наступательных операциях командиры и бойцы приобрели богатый опыт. Совершенствовались методы взаимодействия родов войск. В наступлении все чаще применялись маневр на поле боя, удары по флангам, с тыла и в стык неприятельских частей и подразделений. Источники и литература

1. Материалы Центрального архива Министерства обороны (фонды Ленинградского и Волховского фронтов) и архива штаба Ленинградского военного округа. 2. Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки. М., Библиотека/Мосгорархив, 1995, кн. 1. 454 с. 3. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. М., Воениздат, 1961, т. 4. 536 с. 4. История ордена Ленина Ленинградского военного округа. М., Воениздат, 1974. 613 с. 5. Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М., Воениздат, 1960. 801 с. 6. Россия и СССР в войнах XX века. М., Олма-Пресс. 607 с. 7. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., Издательство АПН, 1986, т. 2. 450 с. 8. Маршал Мерецков: Сб. документальных повестей и воспоминаний. Из юбилейной серии «Полководцы России». М., «Менеджер», 2000. 320 с. 9. Гальдер Ф. Военный дневник. Пер. с нем. М., 1971, т. 3, кн. 1.242 с. 10. Манштейн Э. Утерянные победы. Пер. с нем. М., 1957. 322 с. 11. Типпелъскирх К. История Второй мировой войны 1939–1943 гг. Санкт-Петербург, 1994, т. 1. 300 с. 12. Thomas L. Jentz. Panzertruppen 1942–1945. Schiffer Military History, 1996. 297 p.

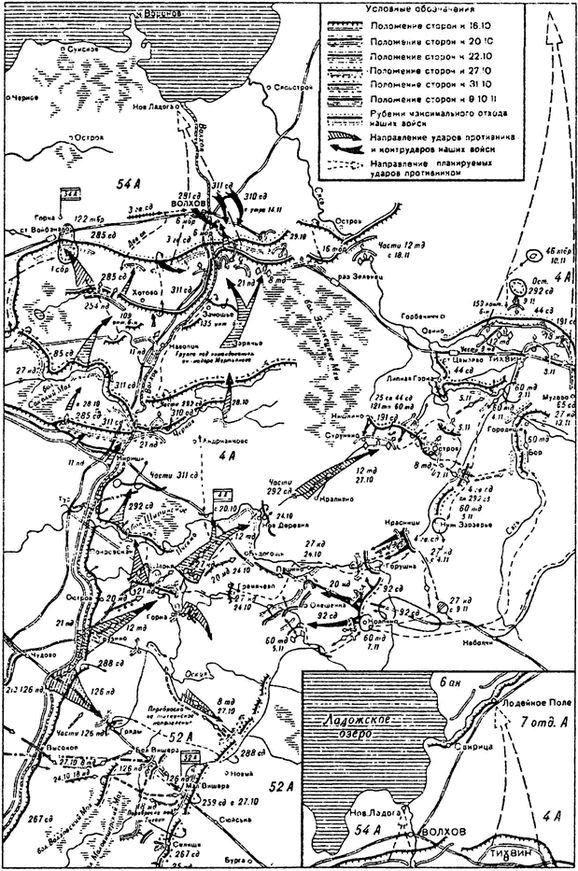

Боевые действия на тихвинском и волховском направлениях в октябре-ноябре 1941 года.

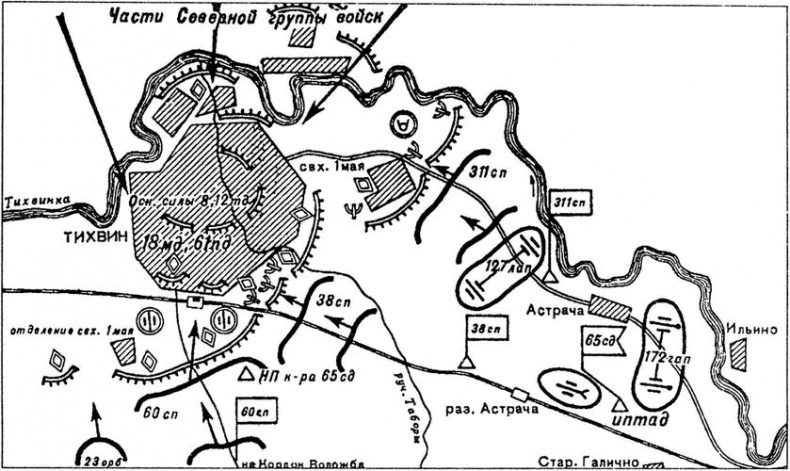

Расположение советских и немецких войск при штурме Тихвина

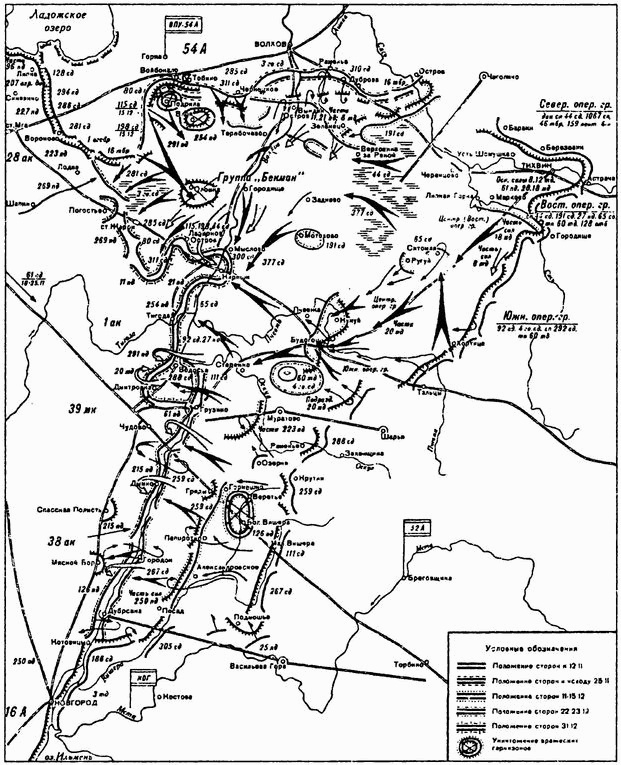

Карта-схема боевых действий советских и немецких войск в период противоборства в районе Тихвина (ноябрь — декабрь 1941 года) В осаде

Действия Ленинградского и Волховского фронтов (январь — сентябрь 1942 года) Наиболее трагическим периодом истории блокады Ленинграда стал 1942 год, в течение которого германское командование различными способами пыталось стереть с лица земли город на Неве и уничтожить его жителей. Однако ленинградцам удалось выстоять, несмотря на все невзгоды и страдания. Дорога жизни

Для того чтобы проанализировать ситуацию под Ленинградом в начале января 1942 года, нужно вновь вернуться к ноябрю 1941 года, когда в городе фактически началась зима. В этот период на складах Ленинграда почти не осталось продовольствия. Иссякло топливо, а потому остановились турбины электростанций, застыли, печально опустив дуги, трамваи и троллейбусы, вышли из строя водопровод и канализация. Снежные сугробы перекрыли улицы. Жестокий голод и свирепый холод обрушились на людей. Смерть косила голодных без различия пола и возраста. Город погибал. Чтобы спасти Северную Пальмиру, как любовно называют этот неповторимый город-памятник, требовалось немедленно восстановить разорванную связь со страной. Уже в начале сентября 1941 года, когда Ленинград только оказался в кольце блокады, проблема коммуникационных связей стала архиважной. Город и фронт нуждались в постоянном притоке продовольствия, боеприпасов, горючего, запасы которых были крайне ограничены. На 12 сентября, исходя из установленных норм, сам город, войска Ленинградского фронта и Краснознаменный Балтийский флот располагали основными видами продовольствия на 30–45 суток. Перевозка грузов по железной дороге непосредственно в Ленинград стала невозможной, и Государственный Комитет Обороны 30 августа обязал Наркомат путей сообщения ежедневно направлять на ближайшие к Ладожскому озеру станции восемь маршрутов продовольствия, два маршрута боеприпасов и маршрут с горючим. По этому же постановлению ГКО дальнейшая транспортировка грузов должна была производиться по воде — тринадцатью баржами от пристани Лодейного Поля и семью от Волховстроя до Шлиссельбурга, а оттуда по железной дороге в Ленинград. Военный совет Ленинградского фронта в начале сентября буквально каждый день обсуждал вопросы организации водных перевозок — строительства причалов на пристанях, изыскания транспортных судов, выделения людей на погрузочно-разгрузочные работы, обеспечения противовоздушной обороны трасс. 3 сентября Военный совет возложил руководство водными перевозками на Ладожскую военную флотилию (ЛВФ), которой подчинил суда Северо-Западного речного пароходства. 8 сентября пал Шлиссельбург, и перевозки в Ленинград еще более осложнились. В руках войск, находившихся на блокированной территории, осталась лишь южная часть Ладожского озера, главным образом Шлиссельбургская губа. Воспользоваться этим «окном» для снабжения населения города, войск фронта и флота было не просто. К южному берегу Шлиссельбургской губы вышли германские войска. Вся северная часть озера тоже находилась у противника. Освоение водного пути было крайне трудным не только потому, что Шлиссельбургская губа насквозь просматривалась и простреливалась вражеским артиллерийским огнем. И не только потому, что Ладожское озеро, которое по своим размерам под стать морю — длиной более 200 и шириной до 140 километров, издревле известно своим буйным нравом — сильными штормами. Но главным образом потому, что ни на западном, ни на восточном берегах губы не было портов, оборудованных пристаней, не хватало озерных барж, пригодных для плавания по штормовому озеру. 9 сентября Военный совет фронта решил перенести приемку грузов на западном берегу озера в Осиновец — маленькую рыбачью гавань, мелководную, усеянную каменными рифами, назначив своим уполномоченным по ее благоустройству заместителя командующего ЛВФ капитана 1-го ранга Н.Ю. Авраамова. В его подчинение были переданы коллектив Балттехфлота для проведения дноуглубительных работ, отряд ЭПРОНовцев (ЭПРОН — экспедиция подводных работ особого назначения, в 1923–1941 годах организованная в СССР для подъема затонувших судов и выполнения аварийно-спасательных работ. С началом войны передана в состав ВМФ и преобразована в аварийно-спасательную службу ВМФ. — Примеч. авт.), ряд строительных и дорожных армейских батальонов. Вместе с железнодорожными войсками они двинулись в «наступление», приспосабливая к приемке и разгрузке Осиновецкую гавань, а позже — бухты Гольсмана и Морье.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно