|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Стоять насмерть! | Автор книги - Илья Мощанский

Cтраница 35

Советские войска получали подкрепление регулярно. С 1 по 12 декабря крейсер «Красный Крым», эсминцы «Незаможник», «Беспощадный» и тральщики перевезли из Батуми в Туапсе 9-ю горнострелковую дивизию, которая сразу же и была введена в сражение. К 20 декабря (16 декабря немцы оставили Семашхо) войска 18-й армии полностью разгромили семашхскую группировку противника. Группа «Ланц» за время боев за высоту Семашхо с 21 октября по 16 декабря потеряла 823 человека убитыми, 2412 ранеными и 199 пропавшими без вести.

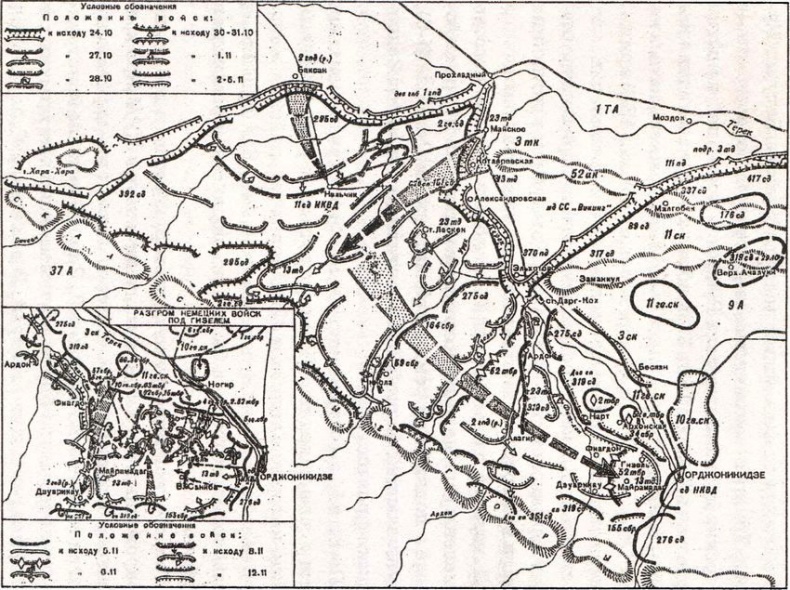

Нальчикская оборонительная операция Северной группы войск в октябре-ноябре 1942 года Бои на туапсинском направлении для германского командования, которое в течение сентября — ноября 1942 года пыталось организовать прорыв в Туапсе и овладеть побережьем Черного моря с дальнейшим наступлением на Батуми, Кутаиси и Тбилиси, закончились поражением. Горнопехотные и егерские дивизии генерала Руоффа в последней попытке прорваться в Туапсе с 15 по 22 ноября израсходовали все свои резервы и под ударами наших частей стали откатываться на север. Стрелковые и горнострелковые дивизии 18-й армии, поддержанные мощным огнем армейской артиллерии, как уже отмечалось, с конца ноября постепенно вырвали инициативу у германского командования и вынудили противника перейти к обороне на всем туапсинском направлении. Интересно, что в боях под Туапсе были впервые массово применены горные малогабаритные установки PC, разработанные в подвижной ремонтной мастерской № 6 (ПРМ-6), обслуживающей гвардейские реактивные минометы Закавказского фронта. По штату в составе мастерской было три ремонтных завода и взвод охраны. ПРМ осуществляли ремонт боевых машин, которые в полках и дивизионах гвардейских минометов нельзя восстановить своими силами. Как правило, в составе каждого фронта была одна подвижная ремонтная мастерская. Разработкой конструкции, которую решили делать из водопроводных труб, занимались начальник ПРМ № 6 военинженер 3-го ранга А. Ф. Алферов и прикомандированные из войск офицеры X. Суляев и Л. Рипс. В металле конструкцию реализовывала бригада из семи наиболее опытных и квалифицированных слесарей. В нее вошли С. А. Губкин, A. M. Хазов, И. Г. Колесов, М. Т. Карабанов, В. И. Грязнов, И. П. Малахов и Е. С. Кошелев. Созданная в течение недели горная установка была проста в обращении и надежна в работе. Залповый пуск восьми реактивных снарядов производился за 1–2 секунды. Вертикальный угол наводки составлял 45°, горизонтальный — 360°. Установка имела малые габариты, легко разбиралась на три узла-вьюка и быстро приводилась в готовность к бою. Изготовленная из подручных материалов — водопроводных труб, — она весила всего 68 килограммов (на 5 кг больше пулемета «Максим» образца 1910 года). На установке применялся снаряд калибра 82 мм, дальность стрельбы достигала 5,5 километра. После испытаний и демонстрации образца командованию фронта было принято решение организовать в Сочи производство новых установок и на их основе сформировать 12 специальных горных батарей на конной тяге, а также вооружить установками PC четыре железнодорожных дрезины, предназначенных для охраны побережья. Для выполнения этой задачи ПРМ-6 была размещена в гараже дома отдыха «Кавказская Ривьера» с сохранившимся оборудованием. Переоборудование дрезин возлагалось на бригаду депо Сочи во главе с начальником Е. М. Юровым. Из Москвы для оказания практической помощи от Главного управления вооружений ГМЧ прибыли военинженер 3-го ранга H. H. Юрышев и воентехник 1-го ранга Е. А. Доброхотов, а от СКБ завода «Компрессор» — конструктор Ф. И. Есаков. Именно с их помощью была решена главная проблема серийного производства горных спецустановок — отсутствие аккумуляторов для системы пуска. Частично на ПРМ-6 и сами решили эту задачу — на каждой направляющей был установлен особый упрощенный пистолет, реализующий систему пуска с применением винтовочного патрона. Установками подобного типа были оснащены 1-я и 2-я батареи горных установок. Познакомившись с системой пуска PC от винтовочного патрона, Е. А. Доброхотов предложил: вместо установки пистолетов на каждой направляющей соединить сопла реактивных снарядов дугообразными трубками, оставив один пистолет. При таком устройстве достаточно было поджечь воспламенитель одного снаряда — и пламя по трубкам распространялось и к другим снарядам. Так родилась и впервые получила применение система залпового пуска с использованием винтовочного патрона и «огневой связи». При этом восемь снарядов сходили с направляющих практически одновременно. Однако во избежание чрезмерного давления газов на установку, что вело бы к искажению вертикального угла наводки, пришлось «огневую связь» разорвать и на каждый ряд направляющих поставить по пистолету. В таком виде была выпущена основная серия горных установок. Первая батарея горных PC под командованием лейтенанта Д. Ф. Андреева и вторая — под командованием старшего лейтенанта Б. Гуревича в конце сентября 1942 года были направлены в 18-ю армию под Туапсе, где на Гойтхском перевале нанесли по противнику огневой удар. В конце октября 1942 года под Туапсе в подчинении 383-й стрелковой дивизии был переброшен 2-й дивизион горных установок (всего кроме отдельных батарей было сформировано 4 дивизиона PC: 1-й дивизион с конца октября 1942 года находился на Большом Лазаревском перевале в подчинении 19 ск, 3-й и 4-й с января 1943 года — в Геленджике); значительно усиливший огневую мощь соединения, занимавшего один из ответственейших участков линии фронта. Горные «Катюши» прекрасно проявили себя в боях и внесли свой вклад в разгром противника на этом ТВД [41]. Кроме обороны Туапсе осенью 1942 года советские и германские горные части вели противоборство еще на одном участке Северного Кавказа. И в нем самое активное участие принимали командиры из альпинистского отделения опергруппы по обороне Главного Кавказского хребта, которые нередко привлекались к операциям в горах в качестве консультантов, проводников и разведчиков. Все попытки немцев достичь нефтяных районов Грозного терпели крах. Не удалось им пройти в Алхан-Чурскую долину Малгобека, не удалось прорваться и через Эльхотовские ворота. И все же, невзирая на потери, немецкое командование решило захватить Орджоникидзе. Отсюда можно было наступать на Кавказ и Закавказье по Военно-Грузинской дороге. Но путь к Грозному пересекали реки и горные хребты, в то время как в районе Нальчика и далее на восток от него вплоть до города Орджоникидзе местность сравнительно ровная. Это направление и выбрал противник для нанесения очередного удара. Наступление началось 25 октября 1942 года. Вначале оно имело успех. Захватив Нальчик, нацисты продолжали двигаться к Орджоникидзе. Они действовали двумя наступательными группами. Наступательная группа «Запад» состояла из 2-й румынской горнопехотной дивизии вместе с 1-м батальоном 99-го горнопехотного полка 1-й горнопехотной дивизии вермахта и была сосредоточена в н/п Баксан. 13-я и 23-я образовали «наступательную группу Восток», которая находилась в районе Арика, Котляревского. Между ними находился оборонительный «охранный район Центр».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно