|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Древняя Америка: полет во времени и пространстве. Мезоамерика | Автор книги - Галина Ершова

Cтраница 5

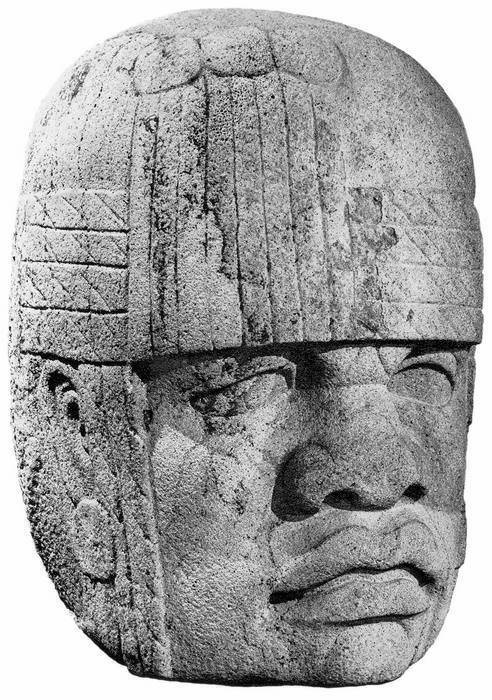

Северная граница городского ансамбля, символизировавшая переход в мифологическое или легендарное пространство, была обозначена четырьмя гигантскими головами – огромными круглыми или чуть овальными каменными монолитами выше человеческого роста, изображавшими голову и лицо человека. Расположение голов внутри ансамбля Ла-Венты явно указывает на их сакральное значение, связанное с прапредками, поскольку их четыре – видимо, по числу фратрий в племени (или родов во фратрии). Они находятся на одной линии, как бы отчеркивая северную границу центра и указывая в сторону легендарной прародины. В Сан-Лоренсо обнаружено 10 гигантских голов. Это количество позволяет предположить, что каждая из голов передает образ одного из 16 глав родов, входивших в племя, и что в этом городе, возможно, будут обнаружены еще шесть голов. Гигантские головы – африканцы или инопланетяне?

Обнаружение первых огромных каменных голов в болотистой сельве произвело научную сенсацию и напомнило описание Пушкиным встречи Руслана с головой: Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова. Огромны очи сном объяты; Храпит, качая шлем пернатый… Головы-монолиты превышали человеческий рост, что с удовольствием запечатлевалось на фотографических снимках: маленькая фигурка индейца или археолога на фоне огромного лица. При этом человечек мог небрежно опираться рукой на огромную щеку или ухо. Сразу начали возникать многочисленные версии, «объясняющие» происхождение голов. Для всякого уважающего себя искателя Атлантиды нет сомнений в том, что каменные головы являются портретами жителей некогда исчезнувшего легендарного материка. Поклонники инопланетян с не меньшей уверенностью утверждают, что это головы космонавтов в шлемах. Но есть и такие, кто обнаруживает в чертах губастых лиц явные признаки негроидности. Таким образом, мы получаем некий собирательный образ негра-инопланетянина, а цивилизация ольмеков сразу переходит в разряд не просто «загадочных», а даже «таинственных». Тем не менее, уже не раз было показано, что антропологические черты голов вполне соответствуют чертам местного населения и характеристикам изобразительного стиля ольмеков. Как бы то ни было, загадка появления такого странного, типично ольмекского памятника, как гигантские головы, до сих пор продолжает оставаться одной из наиболее спорных проблем древнеамериканской археологии. Надо заметить, что обнаруженных к настоящему времени голов в распоряжении археологов не так уж и мало – всего около 20, из которых 10 находятся в Сан-Лоренсо, четыре – в Ла-Венте, две – в Трес-Сапотес и одна – в Ранчо-ла-Кобата. Было написано немало работ, в которых предпринимались попытки понять смысл и назначение этих памятников. Однако дело осложнилось еще и тем, что по мере удаления от «метрополии» ольмеков стали обнаруживаться головы размером поменьше, а также круглые каменные шары, имевшие что-то неуловимо общее с ольмекскими головами. Так, например, в расположенном у Тихоокеанского побережья на границе с Гватемалой центре Исапа, существовавшем чуть позже ольмеков, круглые шары небольшого размера были обнаружены рядом с маленькими каменными столбами, которые вполне могли служить для них подставками. Характерной особенностью гигантских голов, помимо их огромного размера, является выражение лица, которое в каждом случае индивидуально, однако этой детали исследователи внимания практически не уделяли. Анализ памятников сводился в основном к оценке размеров и материала, попытке определить антропологические признаки и характер головного убора, которым вполне мог быть и «шлем пернатый» (ай да Пушкин, ай да провидец!).

Илл. 3. Гигантская голова ольмеков из Сан-Лоренсо. Эти огромные круглые или чуть вытянутые каменные монолиты изображали голову и лицо человека. Своим размером они превышали человеческий рост Времена, когда в чертах лиц каменных голов удавалось разглядеть даже негроидов, ушли в прошлое, но, как нам кажется, полноценное объяснение памятника стало возможным лишь в настоящее время – благодаря иероглифическим текстам майя, впервые со всей очевидностью раскрывшим главную для понимания древней американской культуры идею реинкарнации. Проблема «мертвого глаза»

Изучая изображения на керамических расписных сосудах индейцев майя, исследователи регулярно отмечали присутствие так называемого «мертвого глаза». Это изображение небольшого чуть вытянутого кружка с темным центром, к которому иногда добавлялось нечто вроде хвостика. «Мертвым» глаз считался исключительно по той причине, что изображался изолированно, то есть без человека и почти всегда даже без лица. Этот же отделенный от человека глаз встречается и в иероглифических рукописях, где его анатомически достоверно отрывает от глазного нерва (тот самый «хвостик»!) птица. Вместе с тем этот «мертвый глаз» порой почти полностью теряет свой узнаваемый вид и более походит на некий стилизованный шарик или ягоду. Именно в таком виде этот предмет регулярно появляется в клюве птицы в сюжетах, связанных с представлениями о смерти. Птица-посланник всегда достаточно легко опознается по крупным перьям с пятнами, крючковатому носу и большой когтистой лапе. Ведущий американский археолог Майкл Ко считает, что это разновидность совы, известная из мифологии под названием птица Муан. В иероглифических текстах майя встречается фонетическая запись этого названия: mu-aan. Расценивая сову как «связника» между мирами, хотелось бы заметить, что в этом регионе живут совы, которые обитают в подземных норах, – норные совы, которые охотятся и днем, и ночью. Сами они редко роют себе жилище – чаще занимают оставшиеся норки броненосцев, лис и степных собачек. В зодиакальном круге сова занимает достойное место среди созвездий «потусторонней», северной, женской половины мироздания. Поначалу похожий на ягоду предмет в клюве птицы не вызывал у исследователей особого интереса, поскольку выглядел ее естественной добычей. Однако было подмечено, что вместо этой «ягоды» индейцы иногда рисовали в клюве птицы… голову человека, что и заставило воспринимать этот знак не как изображение плода, а как особый символ. Следует заметить, что древние – не только ольмеки – любили, как мы бы сейчас назвали, семантические игры, суть которых универсально сводится к следующему. В древних языках существовало много слов-омонимов, то есть одно и то же слово имело зачастую до пяти-шести значений. Трудно что-либо сказать о взаимозависимости этих значений, иногда она заметна, а иногда нам совершенно непонятна. Тем не менее, выбиралось слово, которое графически передавалось определенной идеограммой (или фонетическим знаком). Однако в необходимой ситуации под этим изображением подразумевалось не прямое значение слова, а совсем другое, несущее зачастую скрытый смысл, который иногда называют эзотерическим. Подобный прием активно использовался как ольмеками, так и их культурными преемниками – майя.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно