|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Истребитель Ла-9 | Автор книги - Владимир Котельников , Николай Якубович

Cтраница 3

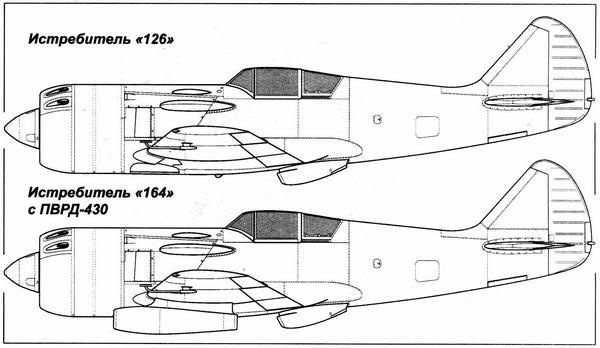

Истребитель «120Р» после аварии 13 августа 1946 г. Однако лётные испытания, завершившиеся в апреле 1946 г. при участии лётчиков А. В. Давыдова, И. Е. Фёдорова и А. А. Попова, не выявили особых преимуществ самолёта «126» в лётных характеристиках по сравнению с серийным Ла-7. Основным достоинством этой опытной машины сочли вооружение из четырёх синхронных пушек НС-23С с боезапасом 290 патронов. Секундный залп возрос до 6 кг, в то время как у Ла-7 с тремя 20-мм пушками Б-20 он не превышал 3,1 кг. Создание синхронизатора для четырёх пушек такого калибра и к тому же с подвижным стволом стало беспрецедентным случаем в истории мирового самолётостроения. Конструктор А. А. Рихтер блестяще справился с поставленной задачей. Нельзя не отметить и заслуг лётчика-испытателя К. Н. Новикова, доводившего пушечную установку на истребителе. В одном из полётов из-за обрыва тяги синхронизатора были прострелены лопасти винта, но пилот благополучно посадил «раненую» машину. Этот эпизод ещё раз подтвердил возможность стрельбы из четырёх пушек через трёхлопастный винт.

Самолёт «126» на заводских испытаниях, 1946 г.

Постройка истребителя «164».

Самолёт «164» на испытаниях, лето 1946 г. На самолётах «120» и «126» пробовали поставить в качестве дополнительных и воздушно-реактивные двигатели. Разработка новых прямоточных воздушно-реактивных двигателей ПВРД-430, проводившаяся под руководством М. М. Бондарюка, затянулась почти на два года. Весной 1944 г. сначала прорабатывался вариант установки пары таких двигателей на самолёт «120», а затем на истребитель «126»; вариант последнего с ПВРД-430 получил собственное обозначение — самолёт «164». Эта машина была построена. Её лётные испытания начались в июне 1946 г. За два месяца с небольшим лётчики А. В. Давыдов и А. А. Попов совершили 34 полёта; в 30 из них запускали ПВРД. Надёжность усовершенствованных двигателей хоть и возросла, но они по-прежнему давали сбои в работе и требовали доводки. В то же время улучшение аэродинамики узлов сопряжения ПВРД с крылом в совокупности с возросшей тягой позволило довести прирост скорости (по сравнению с самолётом с отключёнными ПВРД) до 104–109 км/ч — в зависимости от высоты полёта. Но по отношению к самолёту «126» без дополнительных двигателей этот прирост ограничивался 62–64 км/ч. Выигрыш оказался невелик, но подкупала простота эксплуатации машины, да и пилотажные характеристики с работающими ускорителями остались, как у самолёта «126». Опыт работы над истребителем «164» позже использовали при проектировании других машин с ПВРД. Сами самолёты «126» и «164», как и их предшественник «120», остались в разряде опытных. Однако старания коллектива Лавочкина не пропали даром. Технические решения, отработанные на этих истребителях, были востребованы при создании будущего Ла-9 или, как его ещё сначала называли, «цельнометаллического Ла-7». ИСТРЕБИТЕЛЬ «130»

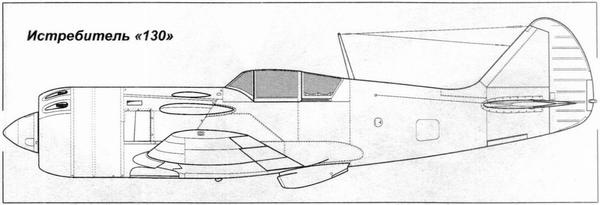

Следующим шагом в развитии семейства поршневых истребителей Лавочкина стал опытный самолёт «130», спроектированный в 1945 г. Будущий Ла-9 ознаменовал собой, прежде всего, переход завода № 21 на цельнометаллическую технологию производства. Деревянные, очень трудоёмкие конструкции уходили в прошлое. При создании самолёта «130» в полной мере использовали опыт, полученный в работе над машинами «120» и «126». От Ла-7 у истребителя «130» мало что осталось. Прежде всего, новый самолёт был цельнометаллическим, что снизило вес планера. Крыло выполнили однолонжеронным, с работающей на кручение обшивкой. Форма его в плане изменилась, законцовки стали почти прямоугольными. Ламинарный профиль крыла и улучшение сопряжения его с фюзеляжем, достигнутое с помощью новых зализов, способствовали снижению лобового сопротивления. Как и на «126», предкрылки за ненадобностью отсутствовали.

Истребитель «130» на заводских испытаниях, начало 1946 г. Контуры фюзеляжа выглядели иначе, чем у Ла-7: хвостовую часть сделали короче и уже. Фюзеляж теперь конструктивно состоял из трёх частей: передней фермы-лафета, средней части с кабиной пилота и хвостовой. Средняя часть — полумонокок, задняя — монокок. Кабина получилась просторнее, чем на Ла-7. Её закрывал фонарь с меньшим числом переплётов, что улучшило обзор. На Ла-7 пилоту было порой жарковато. На самолёте «130» температурный режим в кабине сбалансировали благодаря герметизации её и отсека силовой установки, а также регулировке всасывания воздуха, подводящегося в мотор из специального заборника. Самолёт первоначально проектировался под мотор АШ-83. Ожидалось, что максимальная скорость достигнет 725 км/ч на высоте 7500 м, дальность — 1450 км, а потолок — 10 500 м. С такими данными у этой машины имелись все шансы стать основным истребителем советских ВВС до перехода к реактивной технике. Но в связи с прекращением производства АШ-83 пришлось вернуться к АШ-82ФН. Винт тоже остался прежний — ВИШ-105В-4. Автоматика совместного управления газом и шагом винта отсутствовала. Цельнометаллическая конструкция планера значительно снизила вес пустого самолёта, что позволило увеличить число бензобаков в крыле до пяти общей ёмкостью 825 л. Это способствовало существенному росту дальности полёта.

Истребитель «130» на государственных испытаниях, лето 1946 г.

Самолёт «130» в НИИ ВВС.

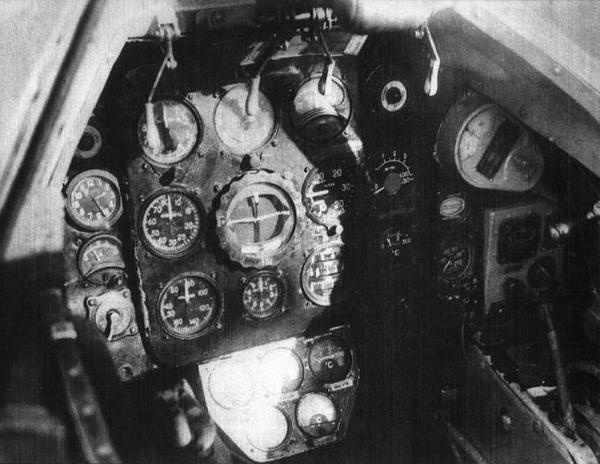

Пилотская кабина самолёта «130».

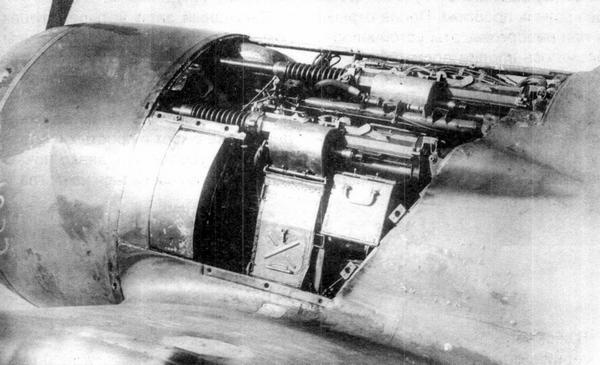

Вооружение истребителя «130» состояло из четырёх 23-мм пушек НС-23 (видны две из них — с левого борта). |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно