|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Российские предприниматели и меценаты | Автор книги - Михаил Гавлин

Cтраница 32

Не оставался С. А. Строганов в стороне и от художественной жизни. В 1897 году на выставке историко-художественных предметов и картин, посвященной коронации императора Николая II, были представлены европейские коллекции рода Строгановых. В 1908 году во дворце С. А. Строганова на Невском проспекте с успехом проходила выставка художественной группы «Венок Стефанос». В 1914 году граф, продолжая традиции строгановского меценатства, организовал в своем дворце общедоступный художественно-исторический музей. Но вскоре началась Первая мировая война, и во дворце расположились учреждения Красного Креста. Однако главной заботой последнего владельца майората оставались уральские промышленные предприятия. При своем вступлении во владение ими он заявил: «Глубоко чтя покойного деда, я могу только уважать сделанное им в имении и для имения, и оставляю в имении Пенсионный устав в полной оного силе и неприкосновенности. Равным образом система управления и состав всех служащих остаются… без всякой перемены». Тысячи рабочих-сталелитейщиков на уральских заводах Строгановых с 1900 года были заняты на основе участия в прибылях. В 1896 году пермское нераздельное имение экспонировало продукцию железоделательных заводов и лесного хозяйства на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде и получило право изображать герб России на железных изделиях и золотую медаль за образцовое ведение лесного хозяйства.

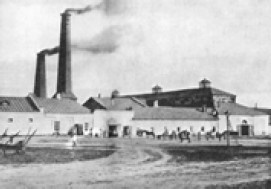

Пермский завод Строгановых Однако далеко не все было благополучно в строгановской промышленной империи. Горнозаводское хозяйство с наступлением нового столетия постепенно приходило в упадок. С. А. Строганов унаследовал семейный майорат в 1882 году. К этому времени в нераздельное имение входили 8 заводов (Кувинский, Кыновский, Уткинский, Билимбаевский, Добрянский, Софийский, Павловский, Очерский) с приписанными к ним около 925 тыс. десятин земли горнозаводских лесных дач. К 1915 году общая площадь заводских земель уменьшилась до 772 тыс. десятин. В годы кризиса начала 1900-х годов заводы Строганова не сумели обновить свое оборудование. Не соответствовала новым условиям схема их расположения, сложившаяся в XVIII веке. В 1909–1911 годах были закрыты Софийский, Павловский, Очерский, Кыновский заводы в силу их бесперспективности и нерентабельности. Причинами этого послужили истощение вблизи заводов лесов и рудных месторождений, высокая стоимость труда и отсутствие подъездных путей к железнодорожным магистралям и судоходным рекам. И лишь оставшиеся Билимбаевский, Уткинский и Добрянский заводы за период 1908–1912 годов увеличили производительность. Однако в дальнейшем и на них выпуск продукции стал сокращаться. Происходило свертывание крупного производства. С. А. Строганов попал в трудное положение. Серьезная техническая реконструкция уральских горнозаводских предприятий требовала крупных капитальных затрат. Но обращение к банковскому кредитованию таило угрозу акционирования предприятий и в конечном счете потерю над ними семейного контроля. Тем не менее исследователи считают, что заводчик был в состоянии осуществить модернизацию предприятий, если бы захотел, опираясь на вполне прочное общее финансовое положение своего майоратного хозяйства. Оно резко отличалось по своей устойчивости от всех крупных горнозаводских хозяйств Урала. Перед войной главная контора С. А. Строганова, помещавшаяся в его дворце на Невском, располагала совокупным капиталом около 5 млн рублей. Остатки текущих счетов конторы в банках в период Первой мировой войны составляли еще около 900 тыс. рублей. Стоимость одного лишь заповедного имения (майората) оценивалась в 11 млн рублей, а помимо этого С. А. Строганов владел землями (около 33 тыс. десятин), унаследованными от матери, жены и приобретенными им самим. Недвижимость графа в Петербурге уже в 1894 году включала 60 домов. Кроме того, ему принадлежала мыза в Санкт-Петербургском уезде, 2 каменных дома в Нижнем Новгороде, соляные варницы, золотые прииски, заводы. За границей он был хозяином дворца и поместья в Риме, квартиры в Париже, виллы под Ниццей и коллекции картин старых мастеров. По оценке одной английской газеты, все имущество С. А. Строганова перед Октябрьской революцией оценивалось более чем в 100 млн рублей. Однако заводчик, боясь повторения судьбы других крупных промышленников Урала (князей Гендриковых, Гудовичей, Львова), обратившихся к коммерческим банкам за кредитом на условиях акционирования своих предприятий и в конце концов разорившихся, не стал реконструировать свои заводы. Он избрал иной путь развития хозяйства: широкое развертывание продажи товарного леса с заводских земель и подготовку горнозаводского сектора для передачи в аренду. На 1917 год было запланировано продать товарного леса на сумму свыше 4 млн рублей. В октябре того же 1917 года С. А. Строганов подготовил договор о передаче самого крупного Добрянского металлургического завода без лесных площадей в аренду франко-русскому обществу на 15 лет по 300 тыс. рублей в год и с отчислениями от чистой прибыли предприятия. И лишь революция остановила совершение этой сделки. Революция определила и дальнейшую судьбу последнего владельца нераздельного имения. Не имея наследников, С. А. Строганов еще ранее назначил своим преемником во владении майоратом сына своей сестры Ольги, Олега (1881–1915), и передал управление всеми другими поместьями своему зятю (мужу Ольги) князю Александру Щербатову, сельскохозяйственному деятелю, возглавлявшему ежегодные ярмарки в Ростове-на-Дону. После Октябрьской революции С. А. Строганов сдал ключи от дворца и картинной галереи в Петербурге наркому просвещения А. В. Луначарскому и навсегда уехал за границу. Сергеем Александровичем – последним хозяином майората завершается многовековая история основной ветви знаменитой российской династии промышленников и предпринимателей. ЛИТЕРАТУРА Арциховская-Кузнецова А. А. А. С. Строганов как тип русского коллекционера // Панорама искусств. – М., 1988. – Вып. 11. Божерянов И. Граф Александр Сергеевич Строганов // Художественные сокровища России. – СПб., 1901. – № 9. Брайцева О. И. Строгановские постройки рубежа XVII–XVIII веков. – М., 1977. Буранов Ю. А. Финансовое положение хозяйства Строгановых в начале XX века // Генезис и развитие капиталистических отношений на Урале. – Свердловск, 1980. Введенский А. А. Дом Строгановых в XVI–XVII веках. – М., 1962. Веселовский С. Б. Семь сборов запросных и пятинных денег в первые годы царствования Михаила Федоровича. – М., 1908. Вигель Ф. Ф. Воспоминания. – М., 1965. – Т. 2. Волегов Ф. А. Родословная гг. Строгановых// Пермский край: Сборник сведений о Пермской губернии. – Пермь, 1895. – Т. 3. Головачев П. М. Покорение Сибирского царства и личность Ермака // Сибирский сборник. – Иркутск, 1891. – Т. 1. Горный журнал. – 1826. – Кн. 5. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно