|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Древние боги славян | Автор книги - Дмитрий Гаврилов , Станислав Ермаков

Cтраница 35

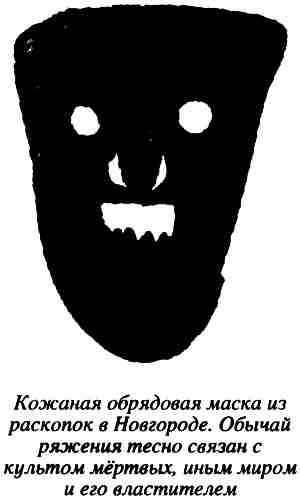

Представление о благе, связанном с Велесом, как раз и сохраняется в простом народе, пожалуй, дольше всего: «У былыя часы свойская жывёла была сімвалам дастатку і багацця. Старажытнаславянскае слова „скотніца“ азначала „скарбніца“. Той, да каго Вялее „меў ласку“, жыў у дастатку, сыта і заможна. Жывёла складала важную частку гандлю. Нездарма ў беларускіх гаворках словам „тавар“ называецца не толькі предмет гандлю, але і свойская рагатая жывёла. У выніку „бог статку“ стаў апекуном гандлёвага люду, часцей купецтва. Пераапрананне ў звяроў, гулянні падчас зімавых святаў і масленіцы — водгулле святаў у гонар Вялеса» (Ляўков, 1992, с. 71–72). ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВЕЛЕСА

— «Скотий бог», хозяин леса и Дикой Природы вообще. — Бог волшебства и охотницкой магии, оборотень. — Навий бог, ипостась Старого Бога, хозяин потустороннего мира, в том числе мира Предков-Дедов. — Трикстер, инициатор культурного героя или Белого Бога, соучастник Творения. — Податель богатства, связанного с промыслом. Бог торговли и достатка. — Бог путей-дорог, перекрёстков. Проводник путешественников, в том числе и на Тот Свет. — Бог мудрости и знания, владелец истины. — Бог искусства и культуры. — В одной из ипостасей Лунный бог (Месяц), ведущий счёт времени. Главный вопрос в этой связи: действительно ли Велес и Чернобог — разные имена одной сущности? ОТЕЦ-НЕБО И МАТЬ-ЗЕМЛЯ

Занимающие широкий простор, великие, неиссякающие, Отец и мать охраняют все существа. РВ, I, 160, «К Небу и Земле»

ДЫЙ/ДИВЪ

В шести гимнах Ригведы бог неба Дьяус упомянут рядом со своей., женой Притхиви — землёй, но ему не посвящено ни единого гимна персонально, хотя именно его рассматривают иногда как первого и верховного бога индоевропейцев. Вероятно, он восходит к тому же архетипу, что и германский Тиу или балтский Диевас, о котором мы подробно говорили выше, в разделе «Велес». Огонь-Агни, Солнце-Сурья , Ушас-Заря, Гром-Парджанья — дети Дьяуса, основная функция этого бога — порождение, отцовство, жизненная сексуальная сила, принесение пищи. Однако он существенно более пассивен, чем эллинский Зевс. Сложнее со славянским Дыем/Дивом. «Тогда въступи Игорь князь в злат стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди; свист зверин въста; збися Див, кличет верху древа — велит послушати земли незнаеме, Волзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тьмутораканьскый болван !» «На реце на Каяле тьма свет покрыла: по Руской земли прострошася половци, аки пардуже гнездо. Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже вержеся Дивъ на землю…»

Этого Дива, или это диво на вершине некоего древа, образ которого обходят решительно все исследователи, мы склонны и лингвистически, что было показано ранее, и по сути уравнять с богом неба Дыем. Древо, о котором идёт речь и с которого слышны и видны перечисленные земли, и, наверное, не они одни, — с Мировым, в том числе и мысленным древом внука Велеса. Хотя дива записывали и в грифы, и в лешие, и в иранские демоны, мы знаем и о птице-орле, сидящем на вершине Иггдрассиля, крылья которого порождают ветер, и о вышних мирах небесных, под самой макушкой этого перводрева. Ничто в «Слове…» не случайно, не может там быть никакого абстрактного древа в половецкой степи. Если уж о деревьях, их автор называет дважды — вернее, одно и то же, для Бояна и для Дива. И не стоит закрывать на это глаза, многим по нему ещё к самому Дыю-Диву-Диевасу предстоит карабкаться, как по склону Мировой горы. В томе XXXV «Полного собрания русских летописей» (ПСРЛ, 1980) помещены белорусско-литовские летописи. Это наглядная славяно-балтская традиция. В так называемой летописи Красинского (XVI в.), не дошедшей до нас в оригинале и утраченной во время Второй мировой войны, но опубликованной впервые в 1893 г. в томе XVII ПСРЛ, и в других летописях фрагмент о восхождении мертвецов к богу неба Диевасу по склону Мировой горы (речь идёт о 1270-х гг.) повторяется с точностью до оборотов речи. Это и Румянцевский летописец 1567 г., это и Летопись Археологического товарищества, написанная полууставом XVI в., наконец, и более поздняя Евреиновская 1690 г. летопись. Мы не раз рассматривали и этот отрывок и то, что Мировое Древо симметрично той же Мировой Горе. Для того чтобы добраться до Бога мертвецам нужны пригодные для этого когти. Им при проводах в последний этот путь и клали с собой когти рыси или медведя (Ермаков, Гаврилов, 2009а). У славян — Див/Дый на вершине древа, у балто-славян; литвы и будущих белорусов — Диевас на вершине горы. И падение Дива с древа, где он сидел, — это метафора типа «небо упало на землю», свершилось непоправимое и невозможное при прочих и других обстоятельствах. Закатилось солнце внуков Даждьбожих. Согласно «Дыевому служению» и «Слову и откровению святых апостолов», Дый или же Дий — бог у славян (Гальковский, т. 1, с. 10–11): «По Летовнику Георгия Амартола, некий Серхух первый ввёл в Вавилонской земле эллинский обычай почитать подвиги и деяния древних бывших ратников или князей. Впоследствии же несведущие люди стали почитать знаменитых предков за богов: „Яко богы нёбесныи почитахоу, и жрехоу им, а не яко человекомь мрьтвьном бывшем“ (Там же). Таким образом, люди стали обоготворять людей же, но сделавших какое-нибудь открытие или изобретение. Таковы, например, Посейдон, изобрётший кораблестроение, Гефест, ковач меди и пр. Но эти обоготворённые герои были простыми людьми. „И древле оубо иже от творць глаголемых богов, диа и крона и аполонаа, и ироя, мнеще, человеци богы быти, прелыцаахоусе чтоуще“. Потом под этими именами стали обоготворять стихии. „Диа дьжда реше быти“, т. е. Дий — это дождь (или податель дождя, т. е. бог Неба). Далее сказано, что люди послужили твари паче Создателя, обоготворили небо, землю, животных, птиц и гадов („Именовахоу Диа небо“). Итак, Амартол под Дием в самом деле подразумевает божество дождя и неба, т. е. Зевса. В Эллинском Летописце первой редакции Дий отождествлён именно с Зевсом: „Егда же время ей б родити нарицаемаго Пика Зевсом ижи ее Дий“. Ниже: „Крон же остави сына своего Пика Зевеса, те ее дый, остави в Асури“, он овладел западными странами. В Хронографе второй редакции Дий вновь сопоставлен с Зевсом: „О Зеусе еже есть Дий“. Дый и Дий — два разных написания одного имени». Так восходит ли славянский Дый к индоевропейскому Дьяусу? Или всё-таки налицо переосмысление некоего бога средневековыми грекоязычными монахами, своеобразная калька с эллинского Зевса? В первом томе «Поэтических воззрений славян на природу» А. Н. Афанасьев высказывается в пользу того, что высшее божество в понимании язычника не имело конкретного собственного имени, а лишь прозвища: |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно