|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русы Великой Скифии | Автор книги - Нина Васильева , Юрий Петухов

Cтраница 37

Самоназвание киммерийцев и скифов

Название «киммерийцы» можно интерпретировать как «степняки» (хеттское «гимра» — степь). Это обозначение «географической» принадлежности, а не собственно этноним. «Скифами» называли южнорусских степняков греки, в самой же «Скифии» это слово не применялось. У Геродота сказано ясно: «ОБЩЕЕ ЖЕ ВСЕХ ИХ (СКИФОВ) НАЗВАНИЕ — СКОЛОТЫ, ПО ПРОИМЕНОВАНИЮ ЦАРЯ; СКИФАМИ ЖЕ НАЗЫВАЮТ ИХ ЭЛЛИНЫ» . Название «сколоты» носила не часть скифов , но именно все скифы в целом; ничего другого из сообщения Геродота вывести нельзя. Почему возникло желание «сократить» ареал распространения имени «сколоты» и свести его к самоназванию небольшой приднепровской группы «скифов-земледельцев»? Потому, что к названию СКОЛОТЫ восходит современный этноним СЛАВЯНЕ…. Название «сколоты» образовано от древнего славянского слова «коло», круг. Оно связано с солнечным культом и имело смысл «солнечный круг»; он и отразился в этнониме. Хорошо известно, что древнейшие источники употребляют термин «славяне» в форме «склавены»; такая форма сохранилась и в некоторых языках (например, в испанском — «эсклаво»). К корням типа «слово» или «слава» (позднейшие псевдонаучные этимологии) происхождение названия «славян» свести нельзя, зато отчетливо выявляется связь: СКОЛО — СКЛА (по закону, сохранившемуся и в современном русском языке) + замена древнего суффикса на новый. Мы будем использовать традиционный в историографии термин «скифы», но следует помнить, что это название, данное со стороны, и что самоназвание скифов есть СКОЛОТЫ, то есть, по сути, СЛАВЯНЕ. Обращаясь к источникам, можно убедиться, что они использовали термин «скифы» (который есть только заменитель «сколотов») очень широко как в пространстве, так и во времени. С одной стороны, скифами называли жителей огромных пространств Евразии, с другой, не только собственно «скифов» железного века, но и их предков эпохи бронзы, и их потомков… За термином «скифы», применяемым в столь широком смысле, стоит понимание глубокой общности, единства скифской цивилизации в пространстве и ее преемственности во времени. Основные исторические события бронзового века в южнорусских степях по сообщениям источников. Господство скифов (ариев) над Азией в IV–III тыс. до н. э

Современных бронзовому веку источников по истории Великой Скифии не сохранилось, однако основные события все же можно восстановить по позднейшим сообщениям. Стоит особо подчеркнуть, что историки античной эпохи считали население южнорусских степей периода, предшествовавшего собственно скифскому, прямыми и непосредственными предками скифов железного века; вопроса о разрыве преемственности для них просто не существовало. Поэтому, говоря о событиях, относящихся к эпохе бронзы, они просто употребляли термин «скифы». Согласно Помпею Трогу, СКИФЫ ДОБИВАЛИСЬ ГОСПОДСТВА НАД АЗИЕЙ ТРИЖДЫ . Последний период скифского господства в Азии — это, несомненно, VII в. до н. э.; события этого времени хорошо известны из античных источников. Первые две эпохи скифского господства, очевидно, относятся к бронзовому веку. Древние историки утверждают, что первый период скифского господства в Азии продолжался полторы тысячи лет и завершился около 2054 г. до н. э. Как писал Помпей Трог, «АЗИЯ ПЛАТИЛА ИМ (СКИФАМ) ДАНЬ В ТЕЧЕНИЕ 1500 ЛЕТ; КОНЕЦ УПЛАТЕ ПОЛОЖИЛ АССИРИЙСКИЙ ЦАРЬ НИН». То же самое событие точно датировано у Павла Орозия (историка V в. н. э.): «За 1300 лет до основания Рима царь ассирийский Нин… поднявшись с юга от Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил Эвксинский Понт» . Сопоставляя даты (основание Рима — 753 г. до н. э.), можно считать, что скифы господствовали в Азии в XXXVI–XXI вв. до н. э., в эпоху ранней бронзы. Это время — период Ямной культуры и ее непосредственных предшественников, время, когда арии южнорусских степей расселялись по всем направлениям, создавая новые царства. Интересно, что датировка прекращения скифского господства в Азии по Павлу Орозию (около 2000 г. до н. э.) полностью совпадает с окончанием Ямной и началом Катакомбной культуры южнорусских степей. Хотя эти культуры в целом обнаруживают преемственность, очевидно, что переход одной из них в другую отражает какие-то глубокие социально-политические изменения, какую-то внутреннюю перестройку скифской цивилизации; такой момент как раз и должен был сопровождаться некоторым ослаблением Скифии и потерей ее влияния на окружающие страны. Как видим, античные историки, хотя уже не знали подробностей, сохранили в памяти общую геополитическую ситуацию той отдаленной эпохи. Их сведения, еще недавно казавшиеся фантастическими, полностью подтверждаются данными археологии: в самом деле, во второй половине IV и до конца III тыс. до н. э. народы, населявшие южнорусские степи, доминировали в культурном и политическом плане в Азии и Восточном Средиземноморье. В глазах античных историков «арии» южнорусских степей эпохи ранней бронзы — те же самые скифы, предки скифов железного века; они не разделяют прошлое и настоящее «великоскифского» народа. Экспансия скифов в Малую Азию: царство амазонок (XXI–XIII вв. до н. э.)

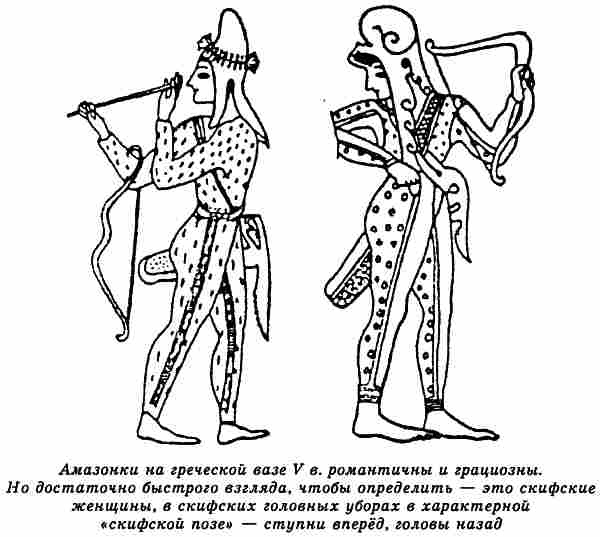

Следующее известие о событиях в Скифии относится ко времени около XXI в. до н. э. (сразу после прекращения господства скифов в Передней Азии). Как утверждает Помпей Трог, знаменитое «царство амазонок», игравшее такую большую роль в греческих преданиях, было основано на южном берегу Черного моря «скифскими юношами царского рода» Плином и Сколопитом, изгнанными из отечества «происками вельмож».

Очевидно, это было вполне реальное политическое образование, существовавшее в течение почти всего II тыс. до н. э.; что касается мифических подробностей «из жизни амазонок», то здесь греческие источники просто слегка преувеличивали обычаи скифских женщин, хорошо известные и в позднейшие времена. Вполне вероятно, что «царство амазонок» тождественно «стране КАСКА» на малоазийском побережье Черного моря, упоминаемой хеттскими и другими источниками . Этноним «каска, касог, касак» отмечается в Приазовье и на Кубани еще в Средние века; очевидно, он относится еще к протоарийской эпохе, и именно к нему восходит современный термин «казак» . Амазонки из «страны каска» оказываются… казачками! Интересно, что «страна амазонок» долгое время поддерживала политические связи со Скифией, своей «основной базой». Согласно Помпею Трогу, во время войны с афинским царем Тезеем царица амазонок Орития обратилась за помощью к скифскому царю Сагилу, который послал войска на помощь во главе со своим сыном Панасагором; поход, однако, не имел успеха, так как «амазонки» и скифы перессорились. В поздний период своего существования (Тезей правил в XIII в. до н. э.) царство амазонок успело «вписаться» в местные, малоазийские условия, и его интересы стали расходиться с интересами скифской метрополии. Уже преемница Оритии, царица Пентесилея, участвовала в Троянской войне на стороне Трои, форпоста малоазийской цивилизации на западе; штурмовали же город соединенные войска греков-ахейцев (микенцев) и данайцев (то есть танаитов, донцов), выходцев с берегов Азовского моря. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно