|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Символы славянского язычества | Автор книги - Наталья Велецкая

Cтраница 43

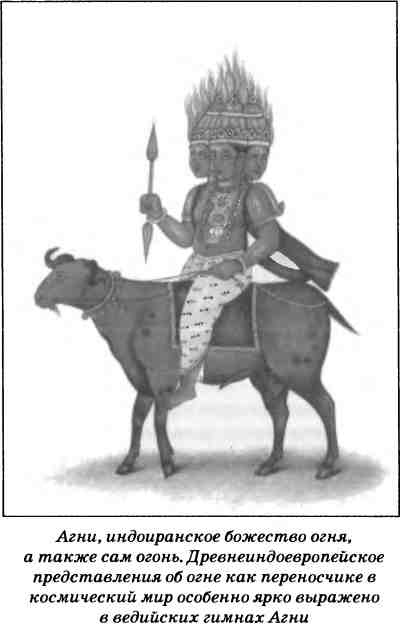

Основное функциональное назначение купальских костров — отправление в космический мир. Кроме связей огня с Солнцем, с Космосом, кроме древнеиндоевропейского представления об огне как переносчике в космический мир (особенно ярко выраженного в ведийских гимнах Агни), об этом свидетельствуют особое значение высоты пламени костра, водружение на кострище высоких шестов с колесом наверху, череп, увитый цветами, на самой верхушке нарочито высоких кострищ, а также высокие прыжки и подскоки через огонь и возле него. По всей видимости, прыжки через костер являются рудиментом трансформированного ритуала отправления на «тот свет», аналогичным мотиву выведения из тайного укрытия героя в преданиях или внесению в дом антропоморфного снопа в дожиночных действах: образно выраженный в преданиях мотив общественного отказа от языческого обычая в обрядности выражен символическими формами. Представление о связях прыжков через костер со здоровьем, помимо очистительной функции огня, также содержит элементы трансформированного ритуала отправления на «тот свет». Оно отражает замену человека знаком его: в пламени сгорало символическое изображение «посланника», люди же, совершив знаковый прыжок, оставались на земле в добром здоровье в отличие от древних индусов, например, вступавших в погребальный костер при признаках наступающей старости. Мотивы основного функционального назначения купальских костров отразились как в мелодической структуре и стиле исполнения купальских песен, так и в их текстах: Как на горушке, на горы,

На высокою, на крутой…

Жарко дубьё горело…

А в том жару свекор мой…

Прыжки через костер, как и другие формы трансформации ритуала отправления легатов к праотцам, отражают процесс символизации в пережиточных формах его. Так, замену живых посланцев знаками выражают антропоморфные чучела, маски животных, куклы, деревца и т. п. символы человека. Дальнейшая форма трансформации ритуала выражается в обычае бросать в костер рубашки, лапти и другие предметы старой одежды или же одежду с больных. Это — тоже знаки, но несколько иного рода: они исходят из принципа замены целого частью его. Рудименты ритуального отправления в «мир иной» проявляются у разных славяно-балканских народов в различных пережиточных формах, символизирующих как сожжение «легатов» в купальском костре, так и знаковую замену их — в южнославянском обычае ходить босиком по горячему пепелищу , в особой роли самой старой женщины селения у белорусов (приходит к костру за огнем, и с ним ее гонят ударами полынью, пока не скроется из виду) и т. п. Совокупность ритуальных действ, связанных с Ивановым днем, важна не только для понимания генетической сущности купальской обрядности, а и для выявления форм преобразования языческой символики на протяжении истории традиции. В традиционной купальской обрядности содержатся основные элементы ритуала отправления легатов к праотцам, выраженные в формах знаковых и символических: общественный характер действа, шествие к определенному установлением обычного права месту костра, ритуальное возжигание его специально добытым архаическим способом «живым огнем», круговые танцы вокруг пламени, оргиастические действа, сочетающиеся с фарсовым оплакиванием, разные формы борьбы, состязаний или имитации их, определяющее значение которых для будущего отражается в пословице: «На Ивана Купала кого побьют, пропало!» Для понимания генезиса и структуры календарной обрядности, процесса изменения форм ее на протяжении истории традиции, функциональной сущности костров как характерного элемента основных календарных циклов необычайно важны белтейнские костры кельтского мира, прежде всего в силу того, что корни их — в глубочайшей древности, если не в праистории. В связанных с ними действах содержатся убедительные свидетельства связи календарной обрядности с астральными представлениями, которые, в свою очередь, находились в зависимости от астрономических наблюдений и основывающихся на них экологических знаний.

Сопоставительный анализ тех немногочисленных данных, которыми мы располагаем о ритуальных кострах древних кельтов, друидов, кельтского населения Британских островов в Средневековье и в Новое время, приводит к заключению о том, что генезис белтейнских костров восходит к ритуалу проводов легатов в обожествленный Космос . «В Шотландии, в Ирландии и в других местах Британских островов в определенные астрономические даты на протяжении года зажигались огромные костры — знаки препинания во времени, зависящие от склонения Солнца. Обычай этот сохранился чуть ли не до середины XIX века. Письменные свидетельства о нем довольно путаны, так как христианские проповедники пытались положить конец этому древнему обряду, связать соответствующую дату с церковным календарем или же, когда это удавалось, незаметно слить новую религию со старым обычаем. Этнологи связывали этот обряд с друидами, и белтейнский костер считался символом кельтского друидического солнечного бога… Костры зажигались по всей стране в ночь накануне летнего солнцестояния, зимнего солнцестояния, а также накануне весеннего и осеннего равноденствий. В Норидже (Англия) в день летнего солнцестояния вниз с холма скатывали горящее колесо, которое изображало солнечный диск, опускающийся к горизонту. Кроме того, костры зажигались еще четыре раза в год — когда склонение Солнца составляло 16,3° к северу или к югу. Эти склонения фиксируют календарные даты солнцестояния или равноденствия, условно говоря, 4 февраля, 6 мая, 8 августа и 8 ноября по нынешнему грегорианскому календарю. Таким образом, год делился на восемь примерно равных частей. Это деление очень близко к датам тех солнечных направлений, которые Том, а до него Локьер обнаружили в мегалитических сооружениях. Поскольку мегалиты древнее кельтских друидов, белтейнские костры, возможно, пришли к нам из мрака доисторического периода» . Связи белтейнских костров с важнейшими датами — моментами солнечного календаря, прослеженные Дж. Хокинсом, чрезвычайно важны для понимания структуры и основной функциональной направленности языческой календарной обрядности у европейских народов (и не только европейских). Они подтверждают положение о структурной значимости ритуала проводов на «тот свет» в формировании календарной обрядности и основной его функции — через посланников к обожествленным предкам заручиться их помощью и поддержкой в наиболее важные моменты жизни общины, при наиболее жизненно важных обстоятельствах. Не менее значительно и то, что положение Хокинса о белтейнских кострах совпадает с положением В. И. Чичерова о связи календарного обрядового цикла с основными сезонами года, с их сменой и о роли комплекса специальных ритуальных действ в преддверии наиболее важных моментов в жизни общества с земледельческим (или земледельческо-скотоводческим) укладом . В то время как данные о связи белтейнских костров с важнейшими моментами солнечного календаря позволяют раскрыть основу формирования календарной обрядности, преобразование формы их с течением времени имеет существеннейшее значение для понимания процесса трансформации формальной структуры календарной обрядности и переосмысления ритуалов ее на протяжении истории общества. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно