|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Символы славянского язычества | Автор книги - Наталья Велецкая

Cтраница 31

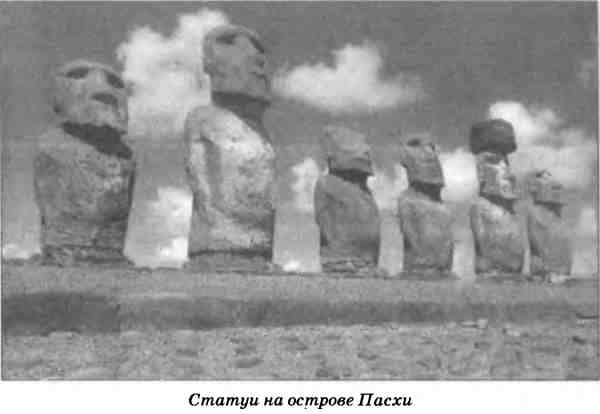

Если изложенные соображения сопоставить с изображениями маски на лице половецких изваяний, более широко известных под названием «каменные бабы»; с раскрашенными черепами в погребениях в Украине, а также с изображением маски на антропоморфных этрусских урнах (аналогии можно было бы значительно умножить; здесь приводятся наиболее наглядные), то соотношение погребальных и карнавальных масок антропоморфного облика приводит к заключению о том, что мы имеем дело со знаковым выражением приобщения к миру предков. Экскурс этот представлялся необходимым потому, что личины дают импульсы к предположению об истоках масок в ритуале отправления к праотцам. К соображениям о существовавших формах отправления ритуала проводов на «тот свет» посредством специальных масок, надевавшихся на голову и закрывавших лицо или же на одно лицо, приводят такие способы в деградировавших формах ритуала, как закрывание лица подушкой («красная смерть», «душаны» старообрядцев), сажание в бочку и накрытие войлоком у южных славян, с одной стороны, и распространение погребальных масок у разных народов — от египтян до современных народов Сибири, — с другой. Можно предположить, что в древнерусской фигурке из Старой Ладоги , в некоторых из половецких каменных баб нашла отражение архаичнейшая форма облачения в ритуальное одеяние с маской, надевавшееся на голову, спускавшееся ниже колен и перехватывавшееся широкой перевязью или обручем (что вызывает ассоциации с ритуальным поясом-календарем древнеармянских жрецов). Высказанные соображения носят характер постановки вопроса, поскольку исследование генезиса маски — предмет исследования специалистов по истории культуры древнейших эпох. По всей видимости, разработка вопроса в поставленном аспекте еще ждет специалистов по истории древней культуры. Возможно, оно покажет, что в одном из элементов ранних форм трансформированного ритуала отправления в космический мир — ритуальном уборе с маской на лице — скрыты истоки погребальных масок, а также и карнавальных масок предков. Игрища в «умруна» — «в смерть» — в «мертвеца» дают возможность проследить нечто вроде эволюционного ряда: архаические формы игрища в «умруна» при оформлении внешнего облика его содержат такие характерные элементы, как личина, крестьянская одежда архаического — белого цвета, новые лапти с перевязями, как у живого. В более поздних формах, воспринимающихся как игрища в покойников, оформление внешнего облика главного действующего лица не несет признаков живого человека, но в нем еще сохраняется основной элемент знакового выражения основной сущности прошлого языческого действа — личина, маска. В поздних же формах, бытовавших на грани исчезновения игрища из народной традиции, маска сменяется платком и появляется гроб, что свидетельствует о полнейшем забвении прежней ритуальной сущности действа и превращении его в драматизированно-игровое, пародирующее христианские похороны. К положению о возникновении маски как знака приобщения к сонму священных предков можно добавить гипотезу о том, что генетические корни этого явления могут быть связаны с мифологическим мотивом о культурных героях, возвращающихся под старость на «свою звезду». Вопрос о соотношении мифологического мотива «сынов неба», поднимающихся к Солнцу, с ритуалом проводов в космический мир богов и обожествленных предков, как уже поставленный мною перед специалистами по истории древних цивилизаций , здесь снова неизбежно встает в связи с постановкой вопроса о генезисе маски. Сопоставление личины на «умруне», изображения маски на лице, древнерусской антропоморфной фигурки, половецких статуй, величественно возвышающихся на курганах и несущих на себе знаки устремленности в Космос и бессмертия, выраженные высокой шапкой, идеограммой дождя и всей постановкой фигуры, ассоциирующейся с обращенной в небо стрелой; зеркалом с солнечным знаком и символом бессмертия , мотивом особого головного устройства, прикрывающего и затемняющего лицо у космических культуртрегеров, возможно, посещавших Землю и так или иначе запечатлевших свой облик в памяти людей Земли , а также поясом как основным источником сверхъестественного могущества их, заставляет думать, что истоки генезиса масок предков в ритуальном комплексе следует искать в связи с мифологическим мотивом героев, отправлявшихся на звезды в предварении старости и скорой смерти от нее на Земле, — отдаленнейших от обрядового времени «сынов неба». Этот мотив и оказал воздействие (сущность которого также еще предстоит выяснять) на формирование ритуала проводов в обожествленный космический мир. Прежде чем перейти к другим формам святочного ряжения, восходящим к трансформированным формам ритуала проводов на «тот свет», следует отметить важность древних антропоморфных каменных изваяний для изучения генезиса и ранних форм трансформации ритуала проводов в мир богов и обожествленных предков. Сопоставление антропоморфных фигур из дерева, глины и т. п., устанавливавшихся при отправлении календарных ритуалов у европейских народов (так называемый «Герман» и др.) с распространенными в разных местах ойкумены в разные исторические эпохи многообразными по форме и размерам каменными истуканами приводит к предположению о том, что в какой-то части их заключены истоки и антропоморфных фигур — кукол, чучел традиционной европейской обрядности. Иначе говоря, они представляются связанными в какой-то мере с ранними формами трансформации ритуала проводов в обожествленный Космос в знаковые его разновидности. В этом смысле особенно привлекают внимание каменные изваяния острова Пасхи с их ярко выраженной символикой устремленности в Космос — ив самой постановке фигуры, и в обрамлении головы, напоминающем устремленный в небо крест . Что же касается распространенных в прошлом и еще встречающихся на степных просторах Евразии каменных изваяний, обращает на себя внимание сосредоточение их в Монголии, Южной Сибири и Средней Азии — именно в тех местах, где пережиточные формы ритуала проводов на «тот свет» отличались устойчивой сохранностью архаических разновидностей. Разные стадии трансформации и деградации этого ритуала отчетливое отражение нашли, по всей видимости, в половецких каменных «бабах». Деградировавшие формы отражают изваяния в сидячей позе, что соответствует и хронологическому определению их ; величественно же возвышающиеся «бабы» несут на себе знаки устремленности в Космос. По постановке фигуры, осанке, расположению атрибутов и зрительному восприятию они приближаются к раннесредневековым древнетюркским изваяниям с их величественной осанкой, выражением могущества в посадке головы и изображении лица и ритоном в приподнятой руке, всем своим обликом выражая «языческую обращенность к вечности» .

При рассмотрении древнетюркских антропоморфных изваяний в данном аспекте половецкие каменные бабы вызывают особый интерес прежде всего своей приближенностью к славянскому миру. Само название их еще нуждается в специальном этимологическом исследовании. Не специалист же в области лингвистики может лишь высказать предположение о том, что название «бабы» могло войти в русский язык еще во времена соприкосновения (как известно, весьма тесного) Киевской Руси с тюркскими племенами. Это «многовековое взаимодействие… оставило заметный след во многих проявлениях жизни и деятельности… славянских народов: в их этногенезе и культуре, архитектуре и орнаменте, в употреблении ими некоторых предметов домашнего обихода и одежды, в отдельных деталях быта и обычаев, в терминологии… фамилиях и прозвищах и т. п.» . В русском языке название «бабы» могло сохраниться в числе прочего из древнерусского наследия. Важным для понимания значения самого названия представляется диалектное русское выражение «баба», «бабай», что означает «дед», «старик» . В тюркских же языках «вава» означает «изваяние»; восходит оно к древнетюркскому «вава» — отец, дед, предок по мужской линии . |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно