|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сирия и Палестина под турецким правительством | Автор книги - Константин Базили

Cтраница 149

Назаретская церковь. Рисунок Н. Г. Чернецова, 1843 г. Паства вифлеемского митрополита состоит в 400 православных семействах, жителях Вифлеема и близлежащей деревни пастырей. Из сего числа около 60 вифлеемских семейств за несколько лет пред сим обратились в православие из латин. Затем в Вифлееме считается еще 350 семейств латин, 15 армян, 10 коптов и до 50 мусульманских. В бывшем некогда епископстве Хевронском, в древней столице Израиля, под вифлеемскою митрополиею, не осталось ни одного христианина; лишь видны развалины христианских храмов. Птолемаидская епархия занимает северную прибрежную Палестину, с престольным городом Аккою. Греческое духовенство сохраняет этому городу классическое имя Птолемеев. Церковь и пристроенная к оной митрополия бедны и ветхи. Паству составляют около тысячи семейств православных, большею частью сельских жителей; 200 семейств воссоединены к церкви из числа отпавших в унию в прошедшем веке. Еще столько униатов остается в пределах этой епархии, среди преобладающего магометанского народонаселения. Птолемаидскому митрополиту, кроме его паствы, поручено еще бдительство над галилейскими епархиями, Назаретом, Фавором и Скифополиею, по отдаленности их от Иерусалима. В Назарете христиан считается до 1200 семейств и столько же магометан. Две трети христиан принадлежат церкви православной; из остальной трети 150 латинской, 180 греко-униатской, 50 маронитской и 20 коптской. Православная церковь назаретская построена за городом, над тем источником, у коего по местному преданию случилось благовещение. Латины имеют здесь великолепный монастырь, построенный крестоносцами; в нем заключается жилище Иосифа, где протекало детство Спасителя. Архиепископство Фаворское, простираясь по северным приделам Галилеи до Иордана и Тивериады, обнимает в своих приделах уединенную Фаворскую гору. В сем малонаселенном крае считается не более 60 православных семей, в двух селениях.

Кесария. Гравюра В. Г. Бартлетта, 1820-е гг. Побережье Иордана и северные отрасли Самаринских гор составляют древнюю епархию Скифополийскую. Престольному ее городу, ныне убогому селению, возвращено арабами ветхозаветное его имя Бизан (Вифсан) вместо греческого названия Скифополии. Этот одичалый край, подверженный хищничеству бедуинов, населен большею частию мусульманами. Православных семейств считается здесь до 160; других христиан нет. На юге от описанных епархий горы Самарийские, промеж Иудеи и Галилеи, составляют архиепископства Неапольское и Севастийское. В самом городе Неаполе, древнем Сихеме или нынешнем Набулусе, построенном при Юстиниане, после странного явления бунта самаритян против империи, христиане имеют тесную церковь, между тем как великолепные древние храмы обращены в мечети. Севастия, построенная Иродом в честь Августа Кесаря [321], на месте древней Самарии, сохраняет только развалины своих дворцов и великолепного храма, воздвигнутого Юстинианом над тою подземного темницею, где Иродиада отсекла главу Предтечи и где была его гробница. Среди развалин воздвигнута мечеть, и мусульмане окружают особым благоговением гроб Мученика-Пророка. Около 250 христианских православных семейств рассеяны по селениям этих двух епархий, где особенно преобладает мусульманская стихия. Прибрежная полоса Палестины составляет епархии Кесарийскую, Лиддскую, Иоппейскую и Газийскую. Первопрестольная Кесария, знаменитая духовными своими училищами, обозначена развалинами у Палестинского взморья. Немногие жители одичалого края исповедуют магометанство, а титло кесарийского митрополита принадлежит обыкновенно нареченному преемнику патриарха Иерусалимского. Около 500 семейств православных обитают епархии Лиддскую, Иоппейскую и Газейскую. Бывший престольный град Лидда, ныне бедная деревушка, замечательна по развалинам собора во имя Св. Георгия, ее уроженца. В Яффе (Иоппее) латин и греко-униатов считается до 130 семейств. Армяне подобно грекам и латинам имеют здесь монастыри для приема своих поклонников. Остальное все народонаселение мусульманское, за исключением 250 домов евреев. В Газе замечателен древний великолепный собор. Заиорданская Палестина вмещала некогда в своих пределах много престолов и значительное число христиан. Край этот одичал в течение двух последних столетий и предоставлен теперь наездам бедуинов Великой пустыни. Оседлое его народонаселение сосредоточено в городе Кераке, на восток от Мертвого моря, и в горе Аджелунской, по левому берегу Иордана. Число христиан во всей этой стороне едва простирается ныне до 500 семейств. С некоторого времени иерусалимская церковь особенно печется об этих остатках христианства заиорданского, строит им храмы и учреждает училища. В развалинах престольного града Петры Аравийской рыскают стада газелей, гиены и ватаги бедуинов. В городе Кераке считается 300 православных семейств и столько же оседлых мусульман. Они живут в добром союзе между собою, ради общей защиты от бедуинов, а правительственной власти над собою почти не признают и податей не платят. Туда спасалось православное духовенство Иерусалима в пору нашествия крестоносцев и западного духовенства. Полагают, что в этом месте была древняя столица моавитов. Когда крестовые ополчения стали переходить за Иордан, Керак сделался передовым их постом против арабов. Замок, построенный здесь Болдуином, ныне полуразрушен. По ходатайству митрополита Мелетия Петры-Аравийской, наместника патриарха Иерусалимского, и благочестивыми заботами графа Н. В. Адлерберга была сделана в 1846 году в России подписка на сооружение храма в Кераке. Пожертвованиями Отечества нашего не только церковь основана, но и училище, и сверх того обеспечен постоянный доход для оглашения слова Божия в сем отрадном оазисе, где чудесно сохранилось христианство чрез 12-вековую бурю, свирепствующую неугомонно за Иорданом.

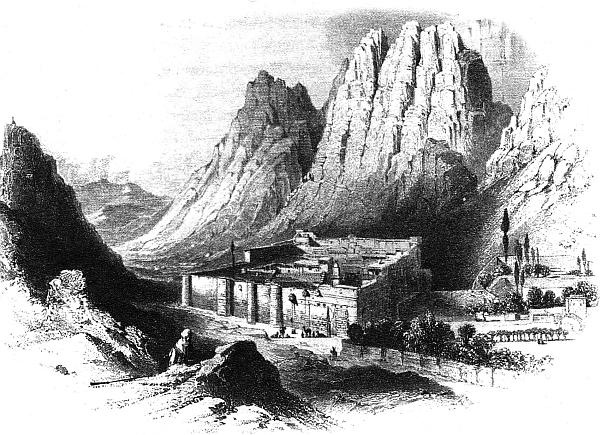

Синайская обитель. Гравюра XIX в. Патриарх Кирилл со своей стороны возобновил церковь престольного града Филадельфии, основанного Птоломеем Филадельфом, когда Палестина принадлежала греко-египетской династии, в ныне убогом арабском селении Сальте, и основал там училище. Знаменитая Синайская обитель, на Аравийском полуострове, издревле пользуется правами самостоятельности, хотя иерусалимское духовенство и сопричисляет ее к своим епархиям. Иерусалимский престол основывается в сем случае на акте 1520 года между патриархами Дионисием Константинопольским и Германом Иерусалимским, по случаю введенных тогда разных преобразований по церковному управлению. Подчиненность Синая Иерусалимскому престолу ограничивается, впрочем, обычаем ежегодного взноса в Иерусалим корзины фиников и груш из искусственных садов, возделываемых трудами братии на скалах древнезаветной горы Откровения. Судьбы Синайской обители и чудесное ее сохранение, среди потопа магометанского и политических бурь Аравийского полуострова, составляет один из любопытнейших фактов восточной истории, выражающих силу духовной заповеди над племенами чувственными и страстными, каковы арабы. В самоме деле, чрез столько веков злейшей борьбы ислама с христианством от Ярмукской битвы, где пало сто тысяч воинов и которая прозвана в арабских летописях днем слепотным, от множества арабов, ослепленных стрелками царя Ираклия, с той эпохи и до похода Наполеона в Аравию, при всем разгаре народного фанатизма и фанатизма духовного, одинокая беззащитная обитель христианская, на скале Синайской, осталась неприкосновенна. Среди миллионов вооруженных кочевых племен, живущих грабежом, она и до сего времени окружена их благоговением, по преданию о льготной заповеди Мухаммедовой. Заметим еще, что не правительственная власть защищала обитель Синайскую в сей стране, недоступной ее влиянию, но чувство, проникнувшее в самое сердце народа, в эти полудикие кочевья бедуинов. Соседние племена арабов наследственно со времен Мухаммедовых обложены службою монастырю, от которого, впрочем, получают они пособие хлебом в неурожайные годы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно