|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Распад тюркского каганата. VI-VIII вв | Автор книги - Сабит Ахматнуров

Cтраница 17

Кипчаки (половцы) в некоторых древних источниках именовались «жёлтые», или «шары» [30]. Многие исследователи отмечают, что кипчаки были белокурыми и голубоглазыми, связывая их происхождение с динлинами, обитавшими в степях Южной Сибири конца I тысячелетия до н. э. (80, с. 41). В Х веке начался массовый исход тюркоязычных народов на запад, на юг и заселение оставленных ими земель в Монголии и Прибайкалье монголоязычными племенами. До конца не выяснено, с чем это связано. В числе причин исхода называют давление китайцев или усиление монголоязычных племён. Но это не объясняет причин прежнего расселения тюркоязычных народов на землях более благоприятных для обитания человека на западе, начавшееся за сотни, а может быть, и тысячи лет до описываемых событий. Сомнительным представляется движение тюркоязычных гуннов («Великое переселение народов») и захват ими чуть не всей Европы в античные времена, как «бегство 40 000 гуннов, разбитых китайскими войсками». В результате «бегства» гунны завоевали Европу! Не объяснить подобным образом и экспансию тюрков, возглавляемых родом Ашины в середине VI века с подчинением тюркоязычных и других племён, обитавших в степях от Урала до Чёрного моря после распада империи гуннов. Ещё сложнее так объяснять возникновение Государства тюрок-сельджуков в X–XI вв. В начале XI века кипчакские орды двинулись на запад. В это время, как отмечает известный специалист по истории кочевников Светлана Плетнёва, входившие в состав феодального государства «жёлтые кипчаки» вновь переходят на более низкую стадию экономического и социального развития. Подобный переход характерен для кочевников, попадавших в аналогичные ситуации, когда они начинали завоевательные походы. В южнорусских степях их называют половцами. Здесь половцы встречаются с тюркоязычными печенегами, хазарами, огузами, булгарами, а также со славянами и другими народами. Антропологическое обследование черепов кочевников X–XIII вв. в тех регионах показывает, что население внешне почти не отличалось от жителей этих степей VIII – начала Х веков (80, с. 44). С. Плетнёва считает, что кипчаки и кимаки быстро смешались с обитавшими до них этническими группировками и «через одно-два поколения изменились физическим и отчасти культурным обликом». Надо полагать, стали европеоидами… Она не считает, что половцы были преимущественно светловолосыми, указывая: «…среди половцев были и отдельные белокурые особи, однако основная масса тюркоязычных с примесью монголоидности кимако-кипчаков была черноволосой и кареглазой» (80, с. 41). Никаких объяснений причин, по которым «основная масса тюркоязычных “особей”» должна была иметь примесь монголоидности, автор не приводит, используя известный приём советской науки – «так должно быть». Но если учитывать доминирование монголоидных расовых признаков в смешанных браках, вряд ли физический облик обитателей южнорусских степей с приходом туда монголов мог измениться в сторону европеоидных черт. Правильнее было бы предположить: здесь со времён Великого Тюркского каганата, а может быть, с эпохи скифов и Великого переселения народов обитал один и тот же антропологический тип людей. А в начале XI века половцы заняли доминирующее положение в степях Восточной Европы. Отсюда преимущественный антропологический тип! Потому столь редки у антропологов находки монголоидных признаков в черепах из могильников южнорусских степей.

Половец из Квашниково XII–XIII вв. Реконструкция Г. В. Лебединской, создана в 1989 г. Погребение близ села Квашниковка Саратовской области. Раскопки Саратовского краеведческого музея. http://images.yandex.ru Пришлые кипчаки-половцы вступили в широкий культурный и этнический контакт с местными аборигенами, в том числе с потомками гуннов, россомонов и славянами. К концу XI века они уже доминируют в степях до Дуная. Северная граница «Поля Половецкого» проходила на Левобережье – в междуречье Воркслы и Орбели, на Правобережье – в междуречье Роси и Тясмина. На юге включала северокавказские, приазовские, крымские и причерноморские степи (93, с. 91). За 200 лет обитания в восточно-европейских степях быт кочевников половцев мало менялся. Археологи находят те же захоронения по типу «трупоположения» с оружием и трупами животных. Над могилами умерших ханов насыпали курганы из камня, земли, возводили святилища с каменными статуями. Половецкие статуи отличаются хорошим качеством резьбы, моделировки человеческой фигуры. Найдены стоячие, сидячие, поясные изображения с руками и без рук, с фоном и без него. Большое число женских статуй, которые количественно даже преобладали, свидетельствует о высоком положении женщин в половецком обществе. Основным типом половецкого жилища были войлочные юрты на телегах и на земле, глинобитные дома. Какая-то их часть, по-видимому, проживала в подвластных им крымских городах. Из одежды обращают внимание высокие кожаные сапоги, края которых достигали середины бедра. В половецком захоронении середины XIII в. у села Заможное в Украине обнаружены останки мужчины возраста 40–50 лет, мощного телосложения и ростом 180 см. Одет был в богатый кафтан, украшенный цепочкой из электровой проволоки. Найдены три шёлковых пояса, золотые перстни, а в правой руке зажат символ власти – золотой стержень из кручёного золота. По левую сторону от покойника лежало оружие: сабля, колчан со стрелами, костяное налучье, нож для правки стрел, щит, кольчуга и шлем. В состав погребального инвентаря входили также: кресало в шёлковом мешочке, серебряная позолоченная курильница. (55, с. 143–144). Такие же сапоги носили древние скифы задолго до начала нового летоисчисления или саянские кыргызы. В захоронениях находят деревянные ковши с золочёными ручками, бронзовые котлы как символы власти кочевников. Можно предположить, что одежда кочевых обитателей Великой Степи мало менялась от скифских времён до половцев.

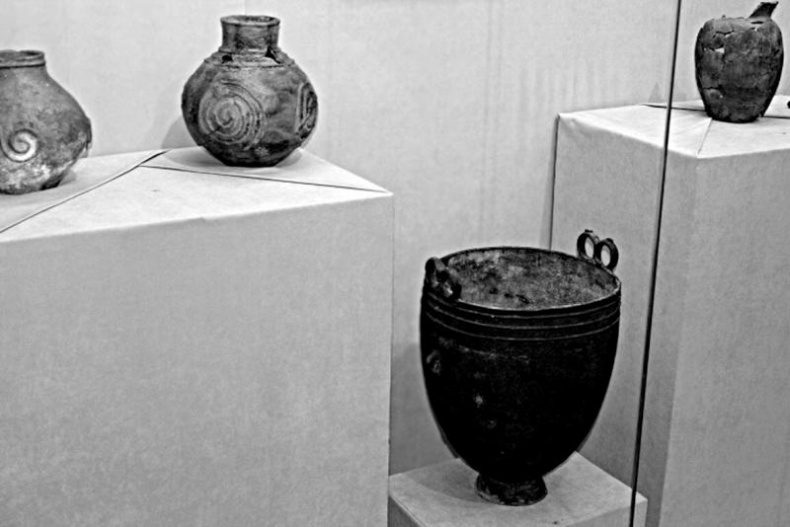

Котёл кочевника с ручками, на ножках. Национальный музей Республики Тыва им. Алдан Маадыра. Фото М. Чооду Непросто складывались взаимоотношения русов с половцами. Большинством исследователей подчёркивается антагонизм земледельческой Руси с кочевниками. Начало такому суждению, возможно, было заложено в русских летописях. Писались и переписывались они христианскими монахами, воспитанными на неприятии безбожников, каковыми для них являлись кочевники. Кроме того, в междоусобицах князей Киевского каганата чаще основной воинской силой становились призванные на помощь той и другой стороной половецкие князья, с какими киевские состояли в родственных отношениях. Страдал от этих войн в первую очередь простой народ, который видел злых кочевников, разоряющих их селения, а не княжеские раздоры. Это запечатлелось в сознании, пересказывалось в сказаниях и былинах.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно