|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - А6М Zero | Автор книги - Сергей В. Иванов

Cтраница 2

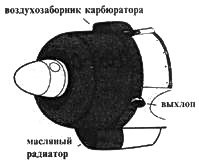

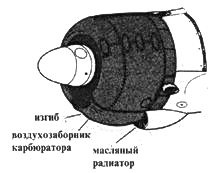

Работу над самолетом поручили молодому тридцатичетырехлетнему, но уже достаточно опытному конструктору, – инженеру Дзнро Хорикосн. Получив задание Хорикоси тут же приступил к формированию конструкторского коллектива. В выборе Хорикоси руководствовался своим опытом работы над палубным истребителем тип 96 (А5М). Ёситоси Соне и Теруо Тодзо вели математические расчеты, Соне и Ёсио Ёсикава разрабатывали конструкцию планера. Деничиро Иноуэ и Сётаро Танака отвечали за установку двигателя. Ёсими Хатакенака ведал вооружением и вспомогательным оборудованием, а Садахико Като и Такесси Мори зашшались шасси и всем, что с шасси связано. Главной проблемой, с которой столкнулся конструкторский коллектив, был выбор двигателя. Поскольку технические требования предусматривали, что на самолет должен ставиться двигатель, находящийся в серийном производстве, то у Хорикоси был выбор из трех моторов. Это были Мицубиси Дзуйсей-13 мощностью 887 л.с. (875 hp – 652 кВт. следует помнить, что 1 hp= 1.0139 л.с. Часто пренебрежение этим коэффициентом приводит к противоречиям в приводимых цифрах. ), Накадзима Сакаэ-12 мощностью 938 л.с. (925 hp – 690 кВт) и Мицубиси Кинсей-42 мощностью 1014 л.с. (1000 hp – 748 кВт) у земли и 1085 л.с. (1070 hp – 798 кВт) на высоте 1000 метров. Все три двигателя были четырнадцатицилиндровыми двойными «звездами» воздушного охлаждения. Разумеется, Хорикоси выбрал самый мощный из имевшихся моторов, тем более, что двигатель Кинсей-42 имел запас для роста мощности. Однако военные посчитали, что двигатель Кинсей диаметром 1218 мм и массой 559 кг имеет слишком маленькую удельную мощность, и приказали конструктору поставить на самолет двигатель с удельной мощностью не хуже чем 2.5 л.с./кг. Тогда Хорикоси выбрал двигатель Дзуйсей-13, не желая ставить на свой самолет мотор конкурирующей фирмы. Именно такие двигатели и использовались на первых двух прототипах нового палубного истребителя. Чтобы уложиться в пункты технического требования и прежде всего обеспечить необходимую маневренность, было необходимо не перетяжелить самолет. Проектировщики пошли по пути уменьшения количества монтажных секций. Крылья были сконструированы в виде монолитной конструкции, при таком устройстве крыльев отпадала необходимость в усилении места скрепления крыльев между собой. Для конструкции самолета использовали дюралюминий

Истребитель палубного базирования A5М Тип 96 был разработан конструктором Дзюро Хорикоши, у американцев этот самолет получил наименование «Клод». Маленький истребитель был основным в авиации ВМС Японии до появления «Зеро». На снимке – А5М2а из 13 Кокутай, Китай. Верхние поверхности самолета камуфлированы темно-зеленой и коричневой красками, низ – светло-серый. Полоса вокруг фюзеляжа и номер на вертикальном оперении – белые. Каплеобразный выступ на нижней поверхности фюзеляжа между основными опорами шасси – дополнительный топливный бак раннего образца.

Экспериментальный палубный истребитель 12-Ши ESD (Extra Strength Duraluminium), поставляемый концерном Сумитомо. По своим характеристикам японский дюраль приближался к американскому дюралю 75S, выпуск которого начался только через несколько лет. А выпускавшийся в то время в Штатах дюралюминий 24S уступал в прочности японскому ESD на 30- 40%. Сумитомо выпускал дюраль в виде уголков, которые затем резали и фрезеровали, чтобы придать необходимую форму и размер. Конструкция из дюраля ESD отличалась легкостью и прочностью. Единственным недостатком сплава была его повышенная подверженность коррозии. Однако в тот период время жизни самолета не превышало 4-5 лет, а в боевых условиях и того меньше, поэтому на коррозию просто не обращали внимания. Вся остальная конструкция также была подчинена одной цели – сделать самолет как можно легче. По технологическим причинам фюзеляж пришлось разделить на две части – переднюю и заднюю, однако передняя часть наглухо приваривалась к крыльям, образуя с ними неразъемный монолит. Линия раздела корпуса проходила сразу позади крыльев. Передняя и задняя части фюзеляжа соединялись при помощи болтов. Теоретические расчеты показали, что, для того чтобы обеспечить необходимую маневренность, нагрузка на крыло не должна превышать 105 кг/м², поэтому площадь крыла составила 22.44 м². Для крыла выбрали профиль, который внутри фирмы имел номер 118 и представлял собой вариант профиля NACA 23012 глубиной 12%. Этот профиль был знаком конструкторам, поскольку его испытывали, предполагая использовать на бомбардировщике Мицубиси, который в последствии получил обозначение у японцев военно-морской тип 1 наземный штурмовой самолет G4M1, а у союзников – Бетти. Поскольку при перегрузке крыло резко теряло свои качества, ему пришлось придать дополнительный излом 2.5°, такое же решение применялось и на истребителе А5М. Поверхность хвостового оперения была сделана достаточно большой, чтобы обеспечить самолету максимальную устойчивость.

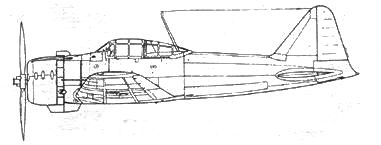

A6M2 Model 11

A6M2 Model 21 (поздний)

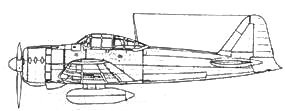

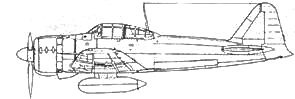

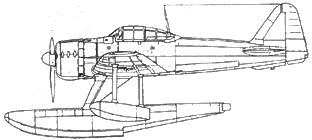

A6M2-N

A6M3 Model 32

A6M3 Model 22

A6M5 Model 52

A6M5c Model 52 “Hei”

A6M7 Model 63

A6M2-K

A6M1 (12-Shi)

A6M2 Model 11 (ранний) Особой проблемой был выбор вооружения для самолета. Японцы отслеживали направления, выбранные в мировом самолетостроении. Чтобы уверенно сбивать самолеты противника, японскому истребителю требовалось более тяжелое вооружение, чем на европейских или американских самолетах, поскольку машины потенциального противника имели значительный запас прочности и живучести. Широко использовавшиеся в то время в Японии пулеметы тип 97 калибра 7.7 мм, которые представляли собой вариант английских Виккерсов, не отвечали предъявленным требованиям. Техническая секция Бюро Воздухоплавания японского ВМФ еще в середине 30-х голов начала поиск более тяжелого самолетного вооружения. В 1935 голу было куплено два французских самолета Девуатин D-510 (экспортный вариант – D- 510J), вооруженных швейцарскими пушками Эрликон калибра 20 мм. Пушки этого типа были довольно широко распространены в Европе. Прежде всего японцы обратили внимание на необычно маленькую для подобной пушки начальную скорость снаряда. С другой стороны пушка была достаточно легкой и имела небольшие габариты, что позволяло ее устанавливать в крылья с низким профилем. Вскоре Япония купила у Эрликона лицензию и эта пушка под обозначением тип 99 стала стандартным вооружением японских самолетов. Выпуск пушек наладили на фирме Дай-Нихон Хейки Кабусики Кайся. В дальнейшем эту пушку выпускали на еще нескольких заводах, всего было изготовлено 35 тысяч таких пушек всех модификаций. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно