|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Битва за скорость. Великая война авиамоторов | Автор книги - Валерий Августинович

Cтраница 15

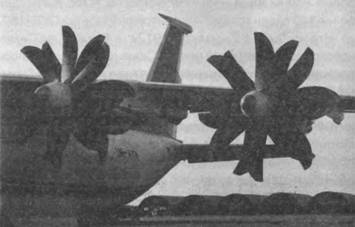

Таким образом, технология применения ВИШ оказалась критической, без которой появление нового поколения самолетов было бы проблематичным. Как обычно, новшество было первоначально встречено «в штыки»: — сложно, дорого, ненадежно» и т. д. Во всем блеске эта инновация проявилась при постановке мотора с ВИШ на самолет ДС-3. Во многом благодаря в том числе и ВИШ на тогда самом передовом моторе воздушного охлаждения «Райт» «Циклон» этот самолет обрел небывалую популярность. «Гамильтон Стандарт» и ее лицензиаты («Де Хэвиленд», «Испано-Сюиза», «Юнкерс») к 1939 г. произвели по всему миру свыше 25 тыс. ВИШ. Следующим шагом в этом направлении было создание в 1 938 г. фирмой «Гамильтон Стандарт» винта Hydromatic с непрерывно регулируемым шагом, прототипа современных винтов. Мотор при этом работал на постоянных оборотах. С этим винтом существенно облегчалась синхронизация работы многомоторной силовой установки, что особенно было важно для «летающих крепостей». Управление при изменении нагрузки осуществлялось шагом винта, а не изменением оборотов. Кроме того, повышалась безопасность полетов: при остановке мотора винт не авторотировал (производилось «флюгирование» винта), устранялись возможные «забросы» оборотов мотора (т. н. «overspeed»). Германия в 1930-е гг. существенно отставала от США в этой области. Конечно, не нужно забывать, что успех приносит не одна инновация, а их синергия: аэродинамика, новые материалы, схемы и т. д. Не явилась исключением и авиация, в которой важную роль сыграли и винты изменяемого шага. В СССР винтами предметно занялись с 1939 г., когда было создано специальное конструкторское бюро («ОКБ- 150 по разработке винтов изменяемого шага» — из Приказа № 80 НКАП от 21.03.1939) в подмосковном г. Ступино под руководством молодого тогда конструктора К.И. Жданова (1906–1986). Ступино было выбрано неслучайно — именно там находился и находится до сих пор крупный завод по производству алюминиевых изделий для авиапромышленности. Этот «номерной» завод имел № 150. Именно в этом КБ (ныне имеющем название «Аэросила») были разработаны все винты Советского Союза, начиная от «простых» винтов изменяемого шага до уникальных двухрядных (число лопастей 8+6) винтовентиляторов большой мощности (14 000 л.с.) для «несчастливого» самолета Ан-70. Передовой во всех отношениях военно-транспортный самолет киевского КБ О. Антонова Ан-70, уже начавший проходить летные испытания, с запорожскими двигателями Д-27 и винтовентиляторами СВ-27, после развала СССР оказался «не по карману» ни для России, ни тем более для Украины. Аналогичный европейский военно-транспортный самолет А-400М в это время только еще проектировался. А за время войны всей промышленностью было выпущено более 140 тысяч воздушных винтов разработки ОКБ-150. Что же было в России? В 1912 г. в Москве, за Семеновской заставой (ныне метро «Семеновская»), началось производство лицензионного ротативного мотора «Гном» (М-2) на заводе «Икар» (№ 2), ставшим первым в России авиамоторным предприятием. Завод № 1 — это знаменитый самолетный завод у метро «Динамо». После эвакуации из Риги в Москву в 1915 г. завода «Мотор» (№ 4), I |роизводившего ремонт двигателей «Гном», оба завода объединяются. Так возникает завод № 24, после революции получивший название им. Фрунзе. Позже здесь же производится лицензионный «Либерти» (М-5) и восьмицилиндровый «Испано-Сюиза» (М-8). Во время Великой Отечественной войны этот завод был эвакуирован в Самару и там и остался под своим именем Фрунзе, а на московской площадке затем (после Великой Отечественной воины 1941–1945 гг.) завод возродили и присвоили ему номер (№ 45), ныне это — «Салют». Первый отечественный пяти цилиндровый (DxS=125х140) авиамотор воздушного охлаждения М-11 (100 л.с.) был с конструирован Н.В. Окромешко в КБ завода № 24 (Москва) под руководством А.Д. Швецова и с 1926 г. производился крупной серией в течение 30 лет (знаменитый учебный самолет «Поликарпов-2», или У-2, на котором начинали летать все летчики). Всего было произведено свыше 100 тыс. моторов М-11. Также в Первую мировую войну в Александровске (теперешнем Запорожье) Петербургским акционерным обществом «Дюфлов, Константинович и К°» («ДеКа») был основан авиамоторный завод. В 1916 г. он выпустил первый шестицилиндровый мотор «Мерседес» мощностью 100 л.с. Модификация этого мотора мощностью 160 л.с. устанавливалась на «Илье Муромце». В 1920 г. этому заводу было присвоено имя «Большевик», и он получил номер 9. В 1924 г. он стал номерным заводом Авиапрома № 29, а в 1933 г. — имени П.И. Баранова. В 1920-е гг. запорожский завод традиционно был связан с производством лицензионных моторов французской фирмы «Гном- Рон». Вначале это был 300-сильный М-6, затем — М-11, далее, по сути, английский «Юпитер» (М-22). Моторов М-22 было произведено на заводе свыше 8 тыс. штук.

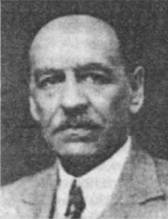

Двухрядные (8+6) винты СВ-27 (D=4,5 м) мощностью 13.500 л.с. для самолета АН-70. Однако для освоения высокотехнологических производств нужна собственная школа конструирования. Кто же стоял у истоков создания отечественной школы авиационного моторостроения? В России до революции 1917 г. существовали две основные школы подготовки инженеров-двигателистов — это Москва (МВТУ) и Харьков (ХТИ). Именно отсюда вышли ставшие позднее знаменитыми инженеры Николай Романович Брилинг (1876–1961) и Василий Трофимович Цветков (1887–1954).

Основатель российской школы проектирования авиационных моторов Н.Р. Брилинг. Н.Р. Брилинг в 1918 г. одновременно с созданием Н.Е. Жуковским ЦАГИ создал НАМИ (Научно-автомоторный институт) и конструкторское бюро при нем преимущественно из выпускников МВТУ. Будущие главные конструкторы В.Я. Климов, А.А. Микулин, А.Д. Швецов, А.Д. Чаромский, В.А. Добрынин, Е.В. Урмин начинали работать под его руководством. Кроме того, сам будучи профессором МВТУ, он читал лекции по двигателям внутреннего сгорания. Сам он тоже начинал учиться в МВТУ, затем после отчисления за революционную деятельность в 1906 г. продолжил образование в техническом университете Дрездена, где защитил диссертацию «Потери в лопатках паротурбинного колеса». В НАМИ он разработал концепцию быстроходных дизелей, что привело впоследствии к созданию компактных авиационных и танковых моторов. Будучи репрессирован по инспирированному органами ОГПУделу «Промпартии» в 1928 г., он уходит (или его «уходят») из НАМИ, недолго по тем временам пребывает в тюрьме, работая в КБ («шарашке») под патронажем НКВД над созданием дизельных двигателей для подводных лодок, затем (с 1933 г.) преподает и заведует кафедрой в МАДИ, в общем-то счастливо избегая вероятного последующего ареста с непредсказуемыми последствиями. А осенью 1953 г. даже избирается членом-корреспондентом АН СССР. В.Т. Цветков после окончания в 1911 г. знаменитого Харьковского технологического института (в котором, в частности, работал ученый-механик мирового уровня А.М. Ляпунов — известны «теоремы Ляпунова» устойчивости механических систем) работает инженером-конструктором на паровозостроительном заводе в Харькове, передовом в техническом смысле предприятии того времени {будущем знаменитом танковом заводе по производству Т-34). Здесь он занимается постановкой на производство стационарных двигателей внутреннего сгорания, в том числе и судовых («Зульцер» мощностью 800л.с.). В 1926 г. он становится техническим директором ХПЗ. В 1930 г. он едва не подвергается репрессиям по делу все той же «Промпартии», но с завода его «уходят». Как раз в это время Харьковский технологический институт разделяется на пять институтов, включая ставший вскоре авторитетным авиационный (ХАИ). В.Т. Цветков организует в ХАИ кафедру авиационных двигателей, а в Харьковском механико-машиностроительном институте — кафедру тепловых двигателей, выпускает, по сути, учебник «Двигатели внутреннего сгорания». То есть создает школу подготовки инженеров в этой области. В Харькове же в 1920-1930-е гг. работали известные ученые Г.Ф. Проскура и В.М. Маковский. Г.Ф. Проскура создал первую в СССР гидродинамическую трубу для исследования решеток профилей лопаточных машин и занимался одним из первых в мире пространственным профилированием (то, что сегодня называется технологией 3D-проектирования) лопаток. А В.М. Маковский был специалистом по газовым турбинам и создателем кафедры газотурбостроения в Харьковском механико-машиностроительном институте. Так что неудивительно, что Харьков явился одним из центров рождения будущих генеральных конструкторов авиационных двигателей А. М. Люльки и А.Г. Ивченко. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно