|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Архимед. Закон Архимеда | Автор книги - Эугенио Мануэль Фернандес Агиляр

Cтраница 3

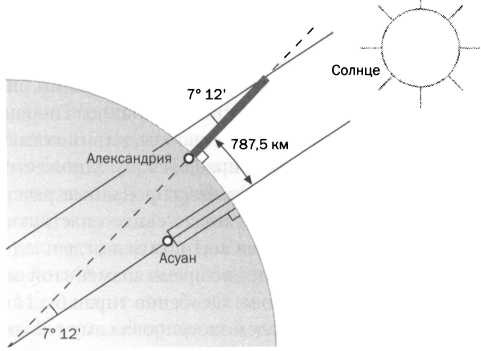

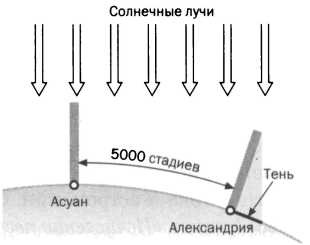

Если бы Земля была плоской, то во время летнего солнцестояния никакие объекты в обоих городах не отбрасывали бы тени, как можно видеть на рисунке. Измерив тень, Эратосфен вычислил, что упомянутые два города расположены на расстоянии 1/50 части земной окружности, то есть угол между вертикалями в этих городах оказался 7°12’ (см. рисунок). Полученные данные позволили ему произвести несложное вычисление: полная окружность составляет 50 · 5000 = 250000 египетских стадиев. Среди ученых есть определенные расхождения в том, какова была точная длина египетского стадия, но если мы посчитаем измеренное расстояние между Александрией и Сиеной точным, то египетский стадий окажется равен 157,2 м. Таким образом, длина земной окружности по Эратосфену будет 39300 км, а радиус — 6256 км. Учитывая, что в настоящее время радиус Земли, измеренный непосредственно, принято считать равным 6371, результат древнегреческого ученого изумителен.

Данная схема показывает, что измеренный угол между предметами, отбрасывающими тень, это и есть тот самый угол разницы между вертикалями для двух городов на земном шаре. Он составляет 50-ю часть от 360°. Одним из адресатов его писем и книг был Эратосфен из Кирены (276-194 до н. э.), хранитель Александрийской библиотеки с 236 года до н. э. и вплоть до конца своих дней. Архимед должен был оказывать ему уважение и делиться с ним своими научными идеями, чтобы увековечить их. Кроме того, слава Эратосфена как математика выходила далеко за пределы Александрии. Ведь это ему первому удалось измерить диаметр Земли с удивительно малой для того времени погрешностью. Архимед направил Эратосфену свой труд «Метод механических теорем», где объяснял свою систему работы. Данный трактат считался утерянным вплоть до 1906 года, когда историк-эллинист Йохан Людвиг Гейберг обнаружил константинопольский палимпсест (известный также как «палимпсест Архимеда»). Долгое время многие ученые считали, что Архимед ревниво охранял свою методологию, но находка упомянутого текста опровергла это. Еще одним александрийским корреспондентом ученого был Конон Самосский (280-220 до н. э.), наряду с Досифеем из Пелузия (вторая половина III в. до н. э.). Первого Архимед называл «другом и человеком, достигшим вершин в математике». После смерти Конона ученый решил отправить некоторые свои работы Досифею, так как последний знал Конона и был искушен в геометрии. До нас не дошли письма, адресованные Конону, но мы знаем, что Досифею Архимед послал две книги трактата «О шаре и цилиндре» и три законченных труда — «О коноидах и сфероидах», «О спиралях» и «О квадратуре параболы». Архимед поддерживал тесные отношения с Гиероном II (306-215 до н. э.), тираном Сиракуз с 270 по 215 годы до н. э. Не исключено, что они были родственниками, поскольку Фидий, отец Архимеда, возможно, приходился Гиерону II двоюродным братом. Сам же Архимед впоследствии посвятил свое «Исчисление песчинок» сыну тирана Гелону. Множество источников приводят документально зафиксированные рассказы о Гиероне II и Архимеде, так или иначе свидетельствующие об их сотрудничестве в политике и военном деле, где плоды этой работы в полной мере проявились во время знаменитой осады Сиракуз, уже после смерти Гиерона. Особенно тиран был впечатлен, когда его родственник продемонстрировал ему сложный механизм собственного изобретения — с его помощью ему удалось сдвинуть огромный и тяжелый корабль, приложив совсем небольшое усилие. Обычно, рассказывая эту историю, вспоминают фразу Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!» Ее приводит Папп Александрийский (290-350), и она часто служит для иллюстрации закона рычага, речь о котором пойдет в следующих главах. Изумление Гиерона было столь велико, что он «поручил Архимеду построить осадные машины всяческих видов, как для нападения, так и для защиты», — рассказывает греческий историк Плутарх (ок. 50-120) в своем жизнеописании Марцелла. Марцелл, изумленный этим необыкновенным дарованием, отдал приказ сохранить ему жизнь, так как для Марцелла слава спасения Архимеда была равна славе взятия Сиракуз. Валерий Максим, римский историк I века до н. э. Тут интересно вкратце вспомнить историю осады Сиракуз из-за особой роли в ней Архимеда. Хотя обе стороны конфликта были ослаблены предыдущими схватками, в ответ на разрушение карфагенянами города Сагунт (в Испании) Рим решил объявить войну Карфагену. Так началась Вторая Пуническая война, тянувшаяся с 218 до 201 года до н. э. Командующий карфагенскими силами Ганнибал Барка (247-183 до н. э.) в конце концов разбил римскую армию и угрожал уже самому Риму. Тогда римский консул Марк Клавдий Марцелл (268-208 до н. э.) отправился с войском на Сицилию, чтобы завоевать остров любой ценой. Там находился город-государство Сиракузы, в то время бывший греческим полисом. Марцелл, по словам Плутарха, «был настоящим воином — и по роду занятий, и по складу ума», и «не было такого вызова, который бы он не принял». Тем не менее ему пришлось осаждать Сиракузы 18 месяцев — взять их приступом оказалось невозможно. Марцелл и его солдаты не учли, что в городе находится самый великий греческий математик того времени и один из самых значительных мудрецов древности — Архимед. Римский военачальник провел пять дней в подготовке осады Сиракуз, собирая и расставляя все свои силы и вооружения. Город был обложен со всех сторон: и со стороны стен, протянувшихся на 27 км, которые защищали его с суши, и со стороны моря, и со стороны акрополя. В то время как сам Марцелл руководил нападением с моря, его заместитель Аппий Клавдий взял на себя атаку с суши. Флот Марцелла насчитывал 60 квинквирем (большой военный корабль с пятью рядами весел), полных солдат, вооруженных луками и пращами, чтобы сбивать со стен защитников города. Восемь из этих квинквирем были соединены между собой попарно (у каждой весла были сняты с одной стороны), образовав таким образом плавучие платформы, на которых стояли самбуки — машины, изобретенные Гераклидом Тарентским (не путайте с носившим то же имя биографом Архимеда), с жутким грохотом падающие на стены. На верху самбук были устроены площадки, и на каждой их стороне размещалось по три воина, чтобы подавлять сопротивление защитников крепостных стен. У Архимеда в голове было больше воображения, чем у Гомера. Вольтер Как уже было сказано, Марцелл являлся опытным солдатом и имел большие способности к военному делу, однако он был еще и образованным человеком. Архимеду удалось, используя свой талант, отразить наступление врага: все атаки неприятеля захлебывались. Он приготовил машины как для защиты, так и для атаки: некоторые бросали дротики на любые дистанции, были среди них и баллисты с катапультами, более совершенные, чем у противника. Последние с огромной силой метали гигантские камни на такие расстояния, которые римлянам казались невероятными. За стенами города скрывались всевозможные механизмы, неизвестные Марцеллу и Аппию. Самбуки римских квинквирем рассыпались как карточные домики под ударами каменных глыб и свинцовых ядер, посылаемых новыми метательными орудиями. «Железная рука, привязанная к канату» хватала корабли и, подняв их в воздух, бросала обратно на скалы. Римских солдат охватила настоящая паника, ведь они никогда не видели ничего подобного: машины, придуманные Архимедом, неожиданно появлялись сверху и обрушивали на них шквал снарядов, сея ужас в рядах нападающих. В течение месяцев, на которые растянулась осада, ни один штурм не увенчался успехом. Марцелл и его люди были в отчаянии, они не знали, что делать и как действовать дальше. Еще одним безуспешным ходом римлян стала попытка блокады, чтобы не допустить подвоза съестных припасов в город. Как написал грек Полибий из Мегалополиса (200-118 до н. э.) в своей «Всеобщей истории»: «...у них не было способностей Архимеда, и они и представить себе не могли, что иногда один талант значит больше, чем усилия множества рук». И там же: «...они уже не осмеливались пытаться идти на приступ», потому что «в некоторых сражениях столь велико могущество одного человека и его искусства, примененного должным образом». Способ, которым римлянам удалось в конце концов взять Сиракузы, так и остается до конца не ясен. Плутарх предполагает, что они под покровом ночной темноты проникли в город через плохо охраняемую башню и, вполне возможно, не без помощи местного предателя. Римляне воспользовались тем, что в Сиракузах в этот момент был праздник в честь богини Артемиды: развлечения и вино помогли им справиться с охраной. Когда в осажденном городе поняли, что происходит, римские легионеры уже были на улицах. Это случилось в 212 году до н. э. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно