|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полынный мой путь | Автор книги - Мурад Аджи

Cтраница 81

Радоваться ли, печалиться ли? Стою с каменным лицом, не хочу вида своей удачи показать. Чтобы не сглазить… Долго в тот день тянулось время. В половине третьего подхожу к заветному дому, просовываю в щель забора ладонь и чувствую холодную кнопку звонка. Но звонить не требовалось, дверь была открыта, и я вошел во двор, а потом и в дом. Большая комната в полумраке, какие-то столы, лавки. Меня будто никто и не заметил из сидевших здесь. Видно, знали уже, что я чужак, из Москвы. Но каждый смерил осторожным взглядом. Сажусь ближе к стене на свободный табурет. Тихо разглядываю комнату. Низкий темный потолок нависает и давит, как грозовое облако. Через оконце, подернутое серой тонкой тряпицей, еле пробивается свет. Полумрак не разгоняет и слабая лампочка, висящая под потолком. Смотрю на входящих людей, их немного. Каждый, прежде чем здороваться, отпускает поклоны иконе, что видна в правом углу… Признаюсь теперь, хотя и стыдно, – в Москве, от доброхотов, я наслышался ужасов о староверах, будто чужаков они рубят топорами, сзади. Чтобы жертву принести. Чушь, конечно. Но кто знает? Поэтому и сидел я у стены готовый к любому повороту событий. Минут через пятнадцать вошел старец с редкой длинной бородой. Глаза большие, голубые, лицо сухое, светящееся. И сам он весь сухой, подтянутый. Изучающе посмотрел на меня, помолчал, прошел в соседнюю комнату. Через несколько минут вышел в черном холщовом халате – кафтане и говорит всем: – Пошли. Пора. – И мне? – спросил я тихо. – И тебе, – ответил он, поворачиваясь спиной. Через двор прошли в другую часть дома, и – я оказался в храме, точно таком, о котором читал в записках Рубрука… Начиналось таинство «половецкого христианства», оно было тут, за дверью. Здесь ничего не изменилось, лишь креста на крыше не стало – его-то я и искал поначалу. Внутри, конечно, не было никаких драгоценностей – не уберегли их казаки. А вот книги сохранили. Правда, читать разучились, ведь они написаны на старинном казачьем языке, который нынешние казаки забыли. У алтаря, на оконце, лежали старые рукописные книги, они лежали, как время, безмолвно и величественно. Аким Алексеевич, так звали того старца с большими голубыми глазами и редкой седой бородой, разрешил мне постоять в уголке, пока присутствующие готовились к молитве: женщины зажигали свечи, наливали в лампады масло, а мужчины надевали черные халаты – кафтаны. Наконец началась молитва – величайшее таинство духа. И я вышел… 1991–2000 год Плач по кавказской Албании

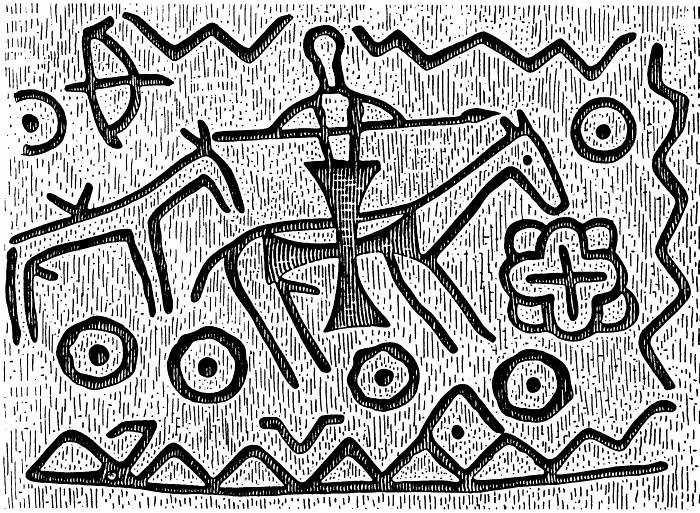

Один из немногих уцелевших памятников Кавказской Албании, страны, которая своим появлением обязана Степи и Великому переселению Если у радуги отнять гамму ее цветов, мир станет убогим и скучным. Без зари, без синего неба. Две краски зальют планету – черная и белая. Серым сделают они все вокруг. Неестественным… Увы, так бывало в жизни. И не раз. Серость, сотворенную злым умыслом неких людей, вижу я, например, в мировой истории, где главенствуют две точки зрения – западная и восточная. Те самые две зловещие краски. Оттого уважительно относиться к иным историческим постулатам не могу. А как судить, скажем, о Средневековье, если даже именитые авторы не видят радуги на средневековом небе? Откройте книги по истории Европы, там не упомянут Дешт-и-Кипчак, самая могущественная страна раннего Средневековья. Страна тюрков, простиравшаяся от Байкала до Альп, ей платили дань Римская империя и «весь остальной мир». Она была отнюдь не Диким полем, не сборищем кочевников. В лучшем случае пишут о провинциях Дешт-и-Кипчака – о каганатах, выдавая их за самостоятельные государства… Но если точно так же «забыть» Германию и Францию, узнаешь ли правду о современной Европе? Не уверен. Еще откровеннее картина на Кавказе, который, как застарелая гнойная рана на теле Европы: идет война людей, уже не знающих, за что воюют. Не религиозная там война, как ее желают представить политики, все значительно глубже. Чтобы понять ту глубину, надо хоть что-то знать о Кавказской Албании, о государстве, на которое, как и на Дешт-и-Кипчак, политики наложили табу. Эту страну тоже стерли с географической карты, вытравили из памяти людей. Забыто величайшее государство, которое по уровню власти в культурной жизни Европы считалось не ниже нынешнего Ватикана. С IV века в Кавказской Албании, главном тогда духовном центре христиан, решались важнейшие вопросы становления религии, там до 1836 года действовала Албанская Апостольская Автокефальная церковь, которая была куратором для первых поколений европейских епископов и митрополитов, здесь получали они знания и сан. Самая значимая Церковь раннего Средневековья, колыбель христианства, и – бесследно исчезла?!.. Меня как географа поражает, что нет даже описания границ Кавказской Албании. Какую территорию занимала страна? Какой народ заселял ее? Чем жил? И почему стало все неизвестным? Это важные вопросы, в них ключ к пониманию причин современных трагедий, которые вроде бы не связаны между собой, но связаны с Кавказом, с его историей. Действительно, как судить о Чеченской войне или об армяно-азербайджанском конфликте, не зная предшествовавших им событий? Желая слегка покопаться в истории, я увлекся и не заметил, как очертил контур границ Кавказской Албании, а с ним и круг проблемы. Не следовало делать этого, потому что теперь каждый грамотный человек поймет: деление Кавказа на «Северный Кавказ» и «Закавказье» придумали политики. Придумали, чтобы разодрать древнее государство, лишить его истории и тем самым напустить туману на причины иных трагедий… Налицо тончайшая политика, которая заметает следы колониализма. Этот вывод – не преувеличение. Кавказскую Албанию обычно связывают с районами Северного Азербайджана, что не вполне корректно. Извест-но, что ее граница простиралась за Дербент, но как далеко? Ясного ответа нет. А должна остаться межа, которая служила границей на севере, потому что дальше лежал Дешт-и-Кипчак (вернее, его Хазарский каганат). Мне требовалось найти то, чего нет… Но дома стены помогают, Дагестан – родина моих предков, там народная память хранит то, что политики по недомыслию считают утерянным. Надо было лишь слегка покопаться. И чистыми руками. Не беда, что находки выглядят этнографической загадкой, а иногда бессмыслицей. Все зависит, как на них взглянуть – с каким знанием. Среди нас, кумыков, бытует деление на «засулакских», то есть чужих. Для северных кумыков южные кумыки – засулакские, для южных – северные. Вроде бы бессмыслица?.. Но я подумал, не река ли Сулак была границей Кавказской Албании? Это похоже на правду, очень похоже. Ведь кумыки как народ появились в XIX веке, когда Россия завоевала Кавказскую Албанию, до этой ее победы южных кумыков звали кипчаками, а северных – кавказскими татарами. Те и те были тюрками, говорили на одном языке, их и объединили в один народ.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно