|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полынный мой путь | Автор книги - Мурад Аджи

Cтраница 35

Сколько радости принесла смерть Аттилы врагам! Каждая буква Иордана дышит счастьем. А императору Маркиану в далеком Константинополе явилось в ту трагическую ночь видение. Император якобы увидел во сне сломанный лук Аттилы… Удивительные бывают стечения обстоятельств! Но, зная о прежних попытках покушения на Аттилу, в них почему-то не верится. Законное сомнение. Иордан не сумел или не пожелал скрыть всеобщего ликования: «Настолько страшен был Аттила для великих империй, что смерть его была явлена свыше взамен дара царствующим…» Жестокое признание – читается через зеркало. Аттилу боялись, и даже трагедию его восприняли как дар. От горя люди Дешт-и-Кипчака обезумели, нелепая смерть вождя подкосила их. По обычаю мужчины стали отрезать себе клоки волос и делать на лице глубокие надрезы. Умер великий воин! Его полагалось оплакивать не слезами, а кровью. Степь утонула в трауре. В поле разбили шатер, куда поместили останки ушедшего полководца. Отборнейшие всадники день и ночь кружили вокруг шатра, отдавая дань памяти великому царю. Женщины на обряд оплакивания не допускались, их слезы и вопли могли потревожить сон воина. После кровавого оплакивания началась «страва» (тризна), грандиозное пиршество. Это было фантастическое зрелище: похоронная скорбь смешалась с безумным ликованием. Пышность обряда поразительна: умирая, царь должен видеть, что благополучие, оставленное им народу, не закончилось, счастливая жизнь продолжается. Глубокой ночью тело предали земле. Останки положили в три гроба: первый – из золота, второй – из серебра, третий – из крепкого железа. Сюда же положили оружие, добытое в битвах с врагами, его фалеры (ордена) и украшения, которые Аттила не носил при жизни, но которые могли понадобиться ему на том свете. Чтобы предотвратить мародерство, всех, кто знал место захоронения, убили, едва те вернулись, и они спокойно ушли в мир иной к своему повелителю. Еще не закончился траур, как Рим и Константинополь спровоцировали междоусобицы. Оказывается, переизбыток наследников обременяет царство куда больше, чем их недостаток. У Аттилы было сто восемьдесят четыре сына, девочек не считали. И когда погиб старший сын Эллак, единственный наследник, римские и византийские войска знали, что делать дальше. Все. Кипчакский полководец, великий царь Аттила, наводивший ужас на все империи Европы, ушел из этой жизни. Казалось бы, можно ставить точку в его биографии. Однако – рано! Осталось наследство Аттилы: его победы, его место в истории Европы. Где ж тут быть покою… В 1858 году в России вышла книга с выразительным названием «Аттила и Русь IV–V веков». Ее автор, профессор А. Ф. Вельтман, глазом не моргнув, на двухстах с лишним страницах утверждал, что Аттила… был русским. А Дешт-и-Кипчак – Русью. Это не шутка. Такая книга есть. Ее идею повторили другие русские историки. И даже солнце не поблекло над Россией. Нет, что бы ни говорили, а история России – загадка для ума. Великая загадка. Мир Великой Степи

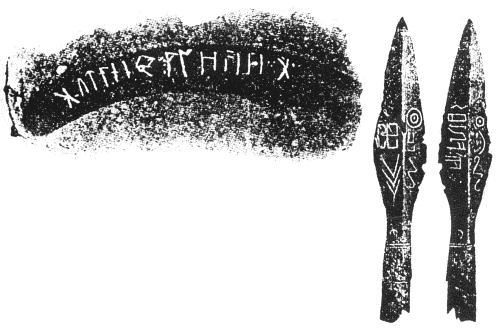

Самые ранние рунические надписи, найденные в Европе и отнесенные к готским: наконечник копья из овеля (Волынь, IV век) и золотое кольцо из Пьетроассы, датируемое 375 годом. Попытка их прочтения на древне-тюркском показывает вполне конкретное: «Побеждай, приобретая славу! Отбирай покой»; «Богоподобный каган, воскресни! Победи неприятеля. Стань лучником!» Часть 1

В присвоении лавров кипчаков русские не одиноки. Этот лакомый кусок, бесхозно лежащий на дороге Времени, притягивал и других. Первыми, кто заявил на него свои права, были германцы, сделавшие историческое лицо (царя кипчаков Аттилу) своим национальным героем, персонажем литературных произведений. Его именем названы горы. Это уже серьезно! Подумать только: потомки кельтов, которых нещадно громил Аттила, назвали его своим национальным героем. А тюрки не помнят его. Атли, Этцель – такие имена получил кипчакский полководец в германо-скандинавских былинах и сагах. Однако будем справедливы: лишь у южных германцев, например в «Песне о нибелунгах» или в песне «Вальтарий», Аттила воспевается как могущественный монарх, который в силу своего великодушия позволяет себе и слабость, и нерешительность. Так, он пассивно наблюдает за интригами во дворце, не спасает от гибели сына и жену. И его за это не осуждают, а, наоборот, восторгаются им. Современные литературоведы не смогли объяснить такое «пассивное», с их точки зрения, поведение Аттилы, они удивились ему. Впрочем, их незнание показывает, как отличны одна от другой восточная и западная культуры, восточное и западное миропонимание. Если бы знали европейцы, что, согласно адату (закону), уважающий себя кипчак не помогал своему сыну ни в чем и никогда, даже в минуту смертельной опасности. Больше того, он не имел права пальцем касаться сына, где бы тот ни был, пусть даже на рогах у быка. Лишь другой человек, не отец, мог помочь попавшему в беду ребенку. Сурово? Конечно. Но только так, с помощью суровых адатов, кипчаки воспитывали молодого человека, которому жить в Степи. Пусть сам разгоняет тучи над головой! Авторы «Песни о нибелунгах» и «Вальтария», вне всякого сомнения, по крови были кипчаками, они помнили степные адаты, это чувствуется по многим очень точным деталям. Вот почему их герой Этцель (Аттила) сохранял благородство даже, казалось бы, в непозволительной, с точки зрения европейца, ситуации. Утверждать так позволяет весь ход истории. С 435 года Аттила расширял владения Дешт-и-Кипчака на севере Европы. Они, тогда еще с братом Бледой, отдали много сил, чтобы выйти к берегам Балтики. Следами их пребывания стали новые города. Возможно, тогда и вошло в обиход слово «балту». По-тюркски оно означает «секира», «топор». Этим оружием встретили их аборигены, но оно мало помогло. Шашка оказалась надежнее. С тех самых пор в Скандинавии появились письменные памятники с тюркскими рунами, оленные камни, которые хорошо знакомы археологам. Присутствие тюрков было очевидно. Союз двух народов креп и вылился в появление новой культуры. Ее носителями стали «норманны», известные также под именем «варяги»… Это мало исследованная тема, профессиональные историки ее боятся, как огня. А между тем путешественник и этнограф Тур Хейердал увлекся ею. Знаменитого мореплавателя заинтересовало, почему правители норманнов ездили верхом на конях? Почему в военное плавание они брали на борт коней? Почему их суда украшала тюркская символика? Та, что с Алтая. Но главное даже не это. Скандинавы начали плавить железную руду, пахать землю, словом, их быт во многом стал походить на тюркский. Впрочем, все это было давно известно. Об этом написаны древние саги. Например, «Сага о Виланде» – чудесном кузнеце-мастере. Там сказано почти все. Даже то, что Виланд сделал из черепа врага чашу для вина (чисто тюркский обычай!). И в «Саге о Сигурде» (Зигфриде) много примет тюркской символики. Особенно – упоминание о «нибелунгах». Кто они? Вряд ли сразу ответишь. Неизвестно, вернее – забыто. Оказывается, в древности тюрки называли так богатырей, служивших дракону, на их гербе (вернее, знаком покровителя рода) был дракон.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно