|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полынный мой путь | Автор книги - Мурад Аджи

Cтраница 124

Буду счастлив, если хотя бы одна фотография пригодится вам. В том вижу логическое завершение изысканий тех ученых, которые находили и сохраняли эти находки. Их труд не канул в небытие: археологические факты органично вписались в ваше учение о тюрках. Отдельно благодарю вас за то, что мне стали понятнее послания моих далеких предков, я имею в виду тюркменские текинские (тегинские) ковры, на которые мы смотрим с раннего детства. Их отличает орнамент «гёль» (кёль) – стилизованные равносторонние кресты и тюркские двуглавые орлы, они повсюду на коврах! Считается, что наши предки выдерживали стиль текинского ковра ровно столько времени, сколько осознавали себя тюрками. Благодаря вашей теории шифр далеких предков стал читаемым. А напоследок хочу сказать пару слов о дыне. Тюркмены очень почтительно относятся к дыне, как к хлебу (нан, чёрек). Так вот, прежде чем разрезать дыню вдоль, мы испокон веку срезаем у дыни круг с черенком (хвостиком), потом на срезанной поверхности круга ножом наносим два разреза, перпендикулярных друг другу, получается равносторонний крест! Только потом дыню делим и принимаем как еду… Теперь знаю, откуда у нас эта традиция». – Скажите, Мурад Эскендерович, а вас приглашали на эту выставку в Германии? Конечно, нет. Но мои книги в Германии пользуются вниманием, о чем сужу по Интернету. И только по Интернету. Меня «сделали» не выездным и «не выходным». Вспоминаю забавную историю, случившуюся после первого издания «Полыни…». Оказывается, меня тогда неоднократно приглашали за границу, но каждый раз получали однотипный ответ: «Зачем вам Аджи? Он старый, больной, из дому не выходит». Был я тогда бодр, здоров и не очень стар, о приглашениях, разумеется, ничего не знал. И мы вместе с собеседником, рассказавшим эту историю, от души посмеялись над немудреными уловками моих доброжелателей. Впрочем, и сейчас, когда годы и болезни берут свое, я не теряю оптимизма. Моя концепция Великого переселения народов пробивает себе дорогу, независимо от того, упоминают мое имя или нет, приглашают или нет меня на торжества. Есть такая старая шутка о новых направлениях в науке. Любая глубокая идея проходит в своем становлении три этапа. На первом автор слышит: «Этого не может быть!» На втором: «В этом что-то есть». На третьем: «Кто же этого не знает?» Двадцать лет назад я заявил о Великом переселении народов и о том, что тюрки не были дикарями, а являлись носителями высокой культуры. И не просто заявил, привел доказательства. Но в ответ услышал: «Этого не может быть!» Сейчас все больше людей принимает мою идею. Надеюсь дожить до третьего этапа и услышать: «Кто же этого не знает!» Глава III

Плач по кавказской Албании

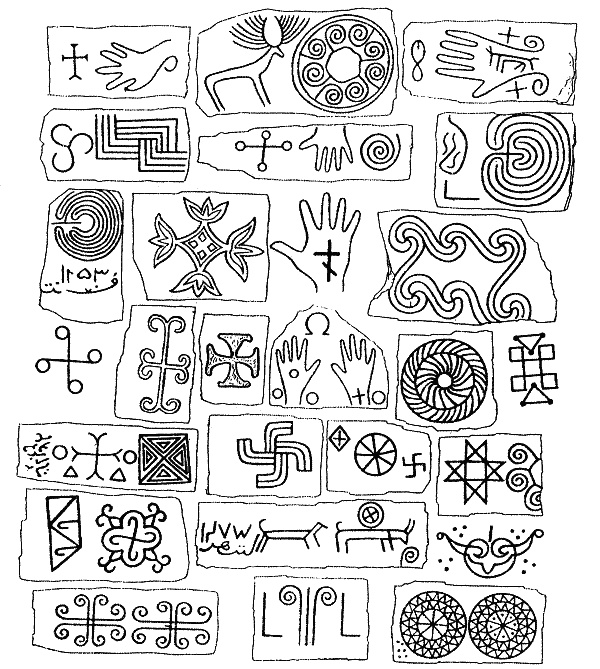

Равносторонние кресты – «следы» Кавказской Албании. Камень. Дaгестан

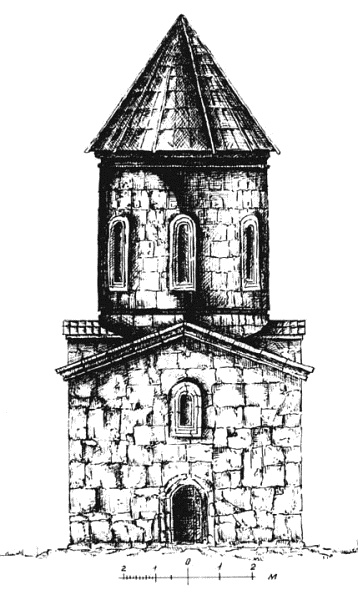

Храм в селении Киш. Азербайджан. Построен на месте древнейшего албанского храма в сесть Бога Небесного (Тенгри) Если у радуги отнять гамму ее цветов, мир станет убогим и скучным. Без зари, без синего неба. Две краски зальют планету – черная и белая. Серым сделают они все вокруг. Неестественным… Увы, так бывало в жизни. И не раз. Серость, сотворенную злым умыслом неких людей, вижу я в мировой истории, где главенствуют две точки зрения – западная и восточная. Те самые зловещие краски правят бал, оттого уважительно относиться к иным историческим постулатам просто не могу. А как прикажете судить о Средневековье, если даже именитые авторы не видят радуги на средневековом небе? Откройте книги по истории Европы – там не упомянут Дешт-и-Кипчак, самая могущественная страна раннего Средневековья. Страна, простиравшаяся от Байкала до Атлантики, ей платили дань Римская империя и «весь остальной мир». Она была не Диким Полем, не сборищем кочевников. Державой! Где она в Истории? Не заметили. Правда, порой пишут о регионах Дешт-и-Кипчака – о каганатах, выдавая их за самостоятельные государства… Но если так же «забыть» Германию и Францию, узнаешь ли что о современной Европе? Не узнаешь. А как узнать?.. Я подходил к тайнам «тюркского мира» издалека, познав боль других народов, которых постигла та же судьба забвения. Эвенки, чукчи, камчадалы – их жизнь надо было обязательно увидеть, чтобы с сердца сошла накипь и оно ожило. Чужая боль сделалась своею. Потом настал черед Кавказа, которого я тогда толком не знал. По заданию редакции журнала «Вокруг света» поехал на юг советского Азербайджана, к талышам, еще одному «народу-призраку», и написал очерк «Скажи свое имя, талыш». То было честное письмо, вызвавшее переполох в Москве. Еще бы, впервые за пятьдесят лет, вопреки партийным указам названо имя «народа-призрака». Но и этот очерк еще не разбудил во мне тюрколога. Оковы советизма пали в моем сознании после поездки к лезгинам… Там, в горах, я постепенно становился вольным тюрком, который готовился задать себе главный вопрос: «Кто есть я? Что есть мои корни?». Шел 1990 год – год моего прозрения, сердце очищалось от коросты, когда писал очерк «Лезги из Тагирджала», где доверил бумаге чужую боль, ставшую своею. Двадцать лет минуло, а как будто это было вчера. Теперь понимаю, как же мало тогда знал. Больше чувствовал. Но не откажусь ни от одного слова, ни от одной буквы в тех, еще «зеленых» очерках, которые вывели меня к истокам моего народа – на новую дорогу. Даю эти очерки с небольшими сокращениями. Скажи свое имя, Талыш

Январь здесь не пушистый и не белый. Декабрь и февраль – тоже. Снег в Ленкорани всегда редкость, выпадет и тут же растает. Вечнозеленые сухие субтропики, рай земной на берегу Каспийского моря, почти около границы с Ираном. Ленкорань в старину звалась столицей Талышского ханства, сколько лет назад, вряд ли кто знает. О ней упоминал Геродот. И до Геродота стояла она. Менялась архитектура, рушились крепостные стены, возводились новые, отступало и наступало море, приходили и уходили враги, а Ленкорань все стояла. И сейчас стоит она, сохранив старинный маяк, ханский дворец, добавив панельные коробки и немного чего-то современного, железобетонного. Однако не самобытный город привел меня в Азербайджан – Всесоюзная перепись населения 1989 года. Из Баку до Ленкорани самолет летит минут тридцать– сорок, поезд идет лишь ночь, я добирался четверо суток. Нет, транспорт был ни при чем… До поездки в Азербайджан я понимал перепись как свободный сбор данных о населении, где каждый волен в ответах. Теперь не знаю – волен ли? Трудное время переживал этой зимой Баку, у всех на устах одно только слово – Карабах. Оно резало, жгло, не давало спокойно жить и работать. Военное положение, комендантский час, танки, патрули на перекрестках… А перепись шла. Трудно, но шла.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно