Подумайте

Насколько вам сложно добиться серьезной атмосферы без лишней формальности и негатива? Вы готовы к скептическим оценкам? А ваши коллеги?

6.2. Неизвестное

Зачем

Когда у министра обороны США Дональда Рамсфелда спросили, почему американцы не нашли оружия массового поражения в Ираке, он произнес фразу, которая стала знаменитой как классический ответ политика: «Есть известные известные. Это то, про что мы знаем, что это знаем. Есть неизвестные известные… то, про что мы знаем, что это не знаем. Но, кроме этого, есть неизвестные неизвестные. То, про что мы не знаем, что это не знаем».

Если оставить политику в стороне, Рамсфелд, конечно, прав. Существуют вещи, о которых мы даже не подозреваем, которые мы не можем предсказать или даже представить себе, как бы мы ни старались. Эти факторы могут свести на нет все наши усилия.

В сложных ситуациях мы обязательно столкнемся с неизвестностью. Невозможно планировать, не строя предположений. Сложность заключается в том, чтобы выяснить, на какие предположения можно опереться, а какие нужно поставить под сомнение.

Факты

В результате эволюции мы получили способность принимать быстрые решения на основе того, что видим прямо перед собой или можем живо представить в воображении. Когда данных недостаточно, мы с радостью делаем поспешные выводы. Мы смутно догадываемся о пробелах в наших знаниях, но никак не можем определить, насколько они велики. «Наша вера, что в мире всё имеет смысл, покоится на прочной основе, — говорит психолог Даниэль Канеман, — нашей практически безграничной способности игнорировать собственное незнание» (Канеман, 2016).

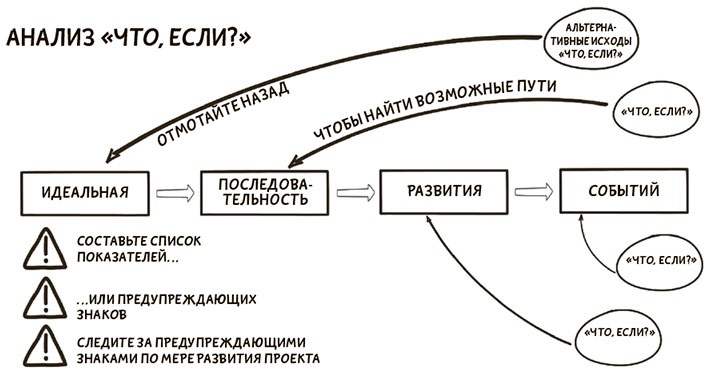

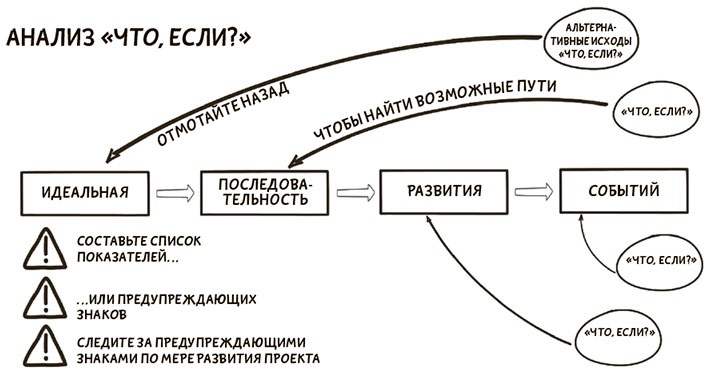

Военные планировщики используют прием «Что, если?», анализируя неизвестное будущее. Эта техника позволяет представить себе ряд неудачных исходов, понять их возможные причины, а затем определить признаки, которые указывают на то, что проект столкнулся с подобной проблемой (University of Foreign Military and Cultural Studies, 2012).

Нассим Талеб, автор «Черного лебедя», активно критикует экономистов, которые верят в абстрактные теории при работе с неизвестными, непредсказуемыми и крайне разрушительными событиями. «Ради психологического комфорта, — пишет Талеб, — некоторые, потерявшись в Альпах, предпочтут использовать карту Пиренеев, чем совсем ничего» (Талеб, 2016).

Джой Ито из MIT Lab также использует метафору бесполезных карт, описывая, как трудно планировать в мире, который становится все сложнее. Его совет: полагайтесь на компас, а не на карты. Не пытайтесь исследовать всю территорию, установите четкое направление движения и приспосабливайтесь к меняющимся условиям по мере движения (Ито, 2014).

По мнению Стивена Д’Соузы и Дайаны Реннер, авторов книги «Не в знании сила», выход за пределы наших знаний может стать приключением, которое не только освободит вас, но и подарит множество сюрпризов, волнений и сомнений. Нам стоит перенять «мышление новичка», чтобы научиться использовать творческий потенциал неизвестного, потому что «для новичка существует огромное количество возможностей, в то время как для эксперта — довольно мало» (Д’Соуза, Реннер, 2015).

Как

1. Примените прием «Что, если?»

[42]

• Групповое или индивидуальное упражнение, 30–40 минут.

Для этого упражнения:

• набросайте идеальный график для вашего проекта, отметив все важные этапы;

• попросите группу предложить серию альтернативных исходов «Что, если?», которые будут означать, что проект провалился;

• подумайте, какие действия, вероятнее всего, приведут к таким исходам. Постарайтесь найти разнообразные причины;

• за 10 минут до конца выберите наиболее серьезные и вероятные варианты. Составьте список признаков, которые могут указать на то, что ваш проект сходит с курса;

• сохраните список и следите за этими показателями по мере развития проекта.

(Следующий пример показывает, как вы можете использовать прием «Что, если?», чтобы внедрить новую схему обучения на работе.)

Источник: на основе (University of Foreign Military and Cultural Studies, 2012).

2. Используйте компас, а не карты

• Групповое или индивидуальное упражнение, 30–40 минут.

Попробуйте выполнить упражнение из раздела 2.1

, чтобы определить направление развития вашего проекта.

3. Переймите «мышление новичка» (наймите новичка)

• Групповое или индивидуальное упражнение, 30–40 минут.

Очень сложно забыть всё, что вы знаете о вашем проекте, и подойти к нему с позиции новичка. Поэтому лучше всего привлечь настоящего новичка, например подростка, студента или стажера. Попробуйте объяснить вашу идею кому-нибудь, у кого нет вашего багажа знаний. Не просите его изображать эксперта. Вас интересуют его искреннее мнение и вопросы. Если новичку непонятен ваш проект, возможно, вы недостаточно ясно мыслите.

Подумайте

Как вы относитесь к неизвестности теперь, после использования этих техник? Она вас пугает или вдохновляет? Готовы ли вы запустить свой проект, если знаете, что у вас по-прежнему есть пробелы в знаниях?

6.3. Групповое мышление

Зачем

Люди — социальные существа, и общество порой оказывает на нас сильное давление. Мы беспокоимся о своем статусе и утешаемся мыслью о том, что видим мир так же, как и другие вокруг нас. Когда мы работаем в группе, конформизм может подобраться незаметно.

Факты

Термин «групповое мышление» впервые использовал американский психолог Ирвинг Джанис, который исследовал, как администрация Кеннеди оказалась на грани войны во время Карибского кризиса в 1962 году. Джанис выяснил, что эта группа единомышленников стала оценивать свои решения слишком оптимистично и не прислушивалась к отдельным несогласным. В погоне за единогласием участники цензурировали сами себя, а самозваные «контролеры мышления» скрывали неудобную информацию от остальных членов группы (Janis, 2002).

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно