|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Книга о самых невообразимых животных. Бестиарий XXI века | Автор книги - Каспар Хендерсон

Cтраница 93

В западной культуре господствует представление о ракообразных как об уродливых и довольно неприятных существах. Возможно, это связано с тем, что, будучи членистоногими, ракообразные, по сути, большие жуки, то есть существа, которые во многих культурах ассоциируются с грязью и болезнями. У Жана-Поля Сартра они вызывали смешанное чувство отвращения и родства. Рассказчик в романе «Тошнота» начинает испытывать отвращение ко всему миру и особенно к себе самому и другим людям, которые представляются ему крабами, грязными и жесткими снаружи и мягкими и бесформенными внутри (Сартр, обожавший каламбуры, отмечал, что французское слово лобстер – homard, от латинского homarus – звучит как homme-ard, то есть «человек» плюс уничижительный суффикс, и получается что-то вроде «мерзкий человечек» или «дерьмо».) Возможно, отношение Сартра необычно и даже эксцентрично, но в целом оно соответствует общему восприятию этих существ в западной культуре. Сделанные в последние несколько лет подводные фотографии показали кое-что, о чем Сартр и другие раконенавистники даже не догадывались: ракообразные могут быть красивыми. Фарфоровый краб, или краб порцеллана, имеет окраску в горошек: фиолетовые на белом фоне, белые на красном и десятки других комбинаций. Раки-отшельники иногда щеголяют актиниями на панцире, как будто они примеряют какие-то безумные средневековые шляпы. Кроме того, сейчас мы знаем, что у ракообразных есть если не чувства, то по крайней мере тактильные ощущения, благодаря тысячам мелких волосков, покрывающих их щиток. Романист Дэвид Фостер Уоллес, рассуждая о лобстере, цитирует справочник рыболова: «Хотя лобстер покрыт, казалось бы, непроницаемой броней, он воспринимает внешние раздражители так же остро, как будто у него тонкая и чувствительная кожа».

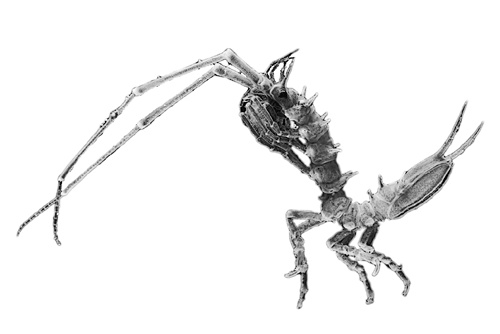

На глубине можно обнаружить еще более странных существ, чем краб йети. Вот, например, равноногий рак из семейства Arcturidae, обитающий на коралловых подводных горах в Индийском океане И тем не менее ракообразные остаются для нас чем-то чужеродным. Наблюдая за тем, как краб заталкивает в свой рот куски пищи, я никак не могу справиться с пусть даже иррациональным чувством, что передо мной прожорливая машина. И это вторая причина, по которой краб йети, как и другие высшие раки, – пограничное создание, соединяющее черты живой и неживой природы. Думаю, здесь можно провести параллель с роботами и нашим отношением к ним. С тех пор как Карел Чапек придумал в 1921 г. роботов, в реальности они оставались примитивными и могли выполнять лишь очень ограниченные и специализированные задачи. Но в последнее десятилетие, судя по всему, наступает нечто подобное кембрийскому взрыву, но только среди автоматов, когда быстро появляются машины с характеристиками, которые до сих пор были присущи только человеку и животным: проворство, сознание, способность к адаптации. Медицинские роботы, например, могут пробраться к сердцу, чтобы совершить хирургическую операцию. Другой робот сможет отремонтировать Международную космическую станцию лучше любого космонавта. Есть роботы, умеющие ползать по деревьям, как гусеницы, или исполнять традиционные японские танцы; есть двуногие роботы, способные обогнать человека, и такие, которые когда-нибудь обыграют нас в футбол. Хотя роботы во многом пока еще очень несовершенны, с некоторыми физическими и информационными задачами они справляются лучше нас. Появляются самые разнообразные формы роботов: от мягких и гибких, как лапки членистоногого (squishBot), до микрозондов, подключенных к интеллектуальным системам, – и они начинают выполнять очень сложные и разнообразные функции. Означает ли это, что мы преодолеваем порог, отделяющий нас от новых способов восприятия окружающего мира и самого бытия? Социолог Шерри Теркл опасается, что способность роботов заботиться об удовлетворении человеческих потребностей может привести к появлению приложения-убийцы. По ее словам, поскольку человеку свойственно формировать новые привязанности, мы рискуем оказаться в эмоциональной зависимости от машин, которые либо заботятся о нас, либо – в случае роботов – домашних питомцев – требуют нашей заботы. Эти машины делают вид, что разговаривают с нами, но на самом деле не понимают нас. Поддавшись иллюзии общения с такими «социальными» роботами, мы начинаем думать, что роботы близки нам, но, поскольку такой контакт не такой, как между людьми, Теркл опасается, что это обеднит человека. (Крайняя форма зависимости от машин – сексуальная зависимость – стала темой фильма Фрица Ланга «Метрополис», 1927 г., в котором прекрасные женщины-роботы превращают людей в тупых животных.) Питер Сингер (не австралийский философ, а американский военный репортер) уверен, что словосочетание «приложение-убийца» нужно понимать буквально. В перспективе роботы будут активно участвовать в военных конфликтах, и это задаст новый вектор и динамику в политике и войнах, о чем пока мы можем только догадываться. Робототехник Родни Брукс, напротив, утверждает, что беспокоиться не о чем. Способные воспринимать внешний мир роботы с многообразными способностями не представляют опасности, просто придется свыкнуться с мыслью, что мы не уникальны еще и в этом отношении. Третье проявление пограничной сущности краба связано с тем, о чем мы говорили в начале главы: он живет на границе двух миров. Хотя черные курильщики существуют в современном океане, химический состав которого отличается от того, что был миллиарды лет назад, а сами курильщики не особенно стары (подобно японским деревянным храмам они постоянно обновляются), они могут служить знаком, отмечающим место, где жизнь возникла из небытия. Мифы о сотворении мира удивительно разнообразны. Многие из них запутанны и полны насилия, но есть относительно простые и добрые. Легенды айнов в Японии рассказывают о том, как творец ниспослал трясогузку: пролетая над океаном, она расплескала крыльями участки воды по сторонам, нащупала под ногами ил, похлопала по нему хвостом, и он затвердел. Так появились острова, на которых живут айны. Согласно китайской традиции горы, реки, деревья и трава – части тела первого существа, Паньгу, упавшего в изнеможении, после того как отделил небо от земли. Народ манде на Мали верит, что творец попытался создать жизнь из семени крепкой и колючей акации, но ему это не удалось. Тогда ему пришлось начать свой труд сначала, только на этот раз он использовал четыре пары семян травы с противоположными свойствами, своего рода инь и ян Западной Африки. А американские индейцы на северо-западном побережье Тихого океана рассказывают о том, как Ворон спарился с гигантским двустворчатым моллюском. Через девять месяцев Ворон услышал исходящие из-под панциря голоса, открыл раковину и увидел миниатюрных мужчин. Позже под панцирем хитонома, другого моллюска, он обнаружил подруг для мужчин, и ему очень понравилось наблюдать за их общением. Научные гипотезы о происхождении жизни не столь разнообразны и многочисленны, как легенды, но, вероятно, более интересны, потому что основываются на наблюдении за процессами в реальном мире и по крайней мере теоретически могут быть проверены (даже если такие тесты мы пока еще не можем провести). Одна из первых гипотез Аристотеля о том, что жизнь (по крайней мере «примитивная»: черви и личинки) возникла самопроизвольно из грязи, была оспорена уже в 1688 г., когда итальянский физик Франческо Реди продемонстрировал, что личинки не появляются в мясе, если не позволять мухам садиться на него. А в 1861 г. Луи Пастер доказал, что бактерии и грибок не появляются в богатом питательными веществами растворе, если он стерилен и изолирован от внешней среды, тем самым окончательно развенчав концепцию Аристотеля. Более продуктивной оказалась идея Чарльза Дарвина, сформулированная в 1871 г., о том, что жизнь могла возникнуть, в «теплом маленьком пруду с разного рода аммиачными и фосфорными солями при наличии света, тепла и электричества». Эта гипотеза стала предвестником теории «первичного бульона», сформулированной в 1920-е гг. Александром Опариным и Джоном Холдейном, согласно которой относительно простые органические молекулы – мономеры (то есть аминокислоты, «строительный материал» белка) – липиды, сахара и нуклеотиды (строительный материал РНК и ДНК) – возникли спонтанно под воздействием молний в результате химических реакций между еще более простыми веществами на ранних этапах существования Земли. В 1952 г. Стэнли Миллер и Гарольд Юри провели эксперимент, который, казалось, подтверждал эту теорию: через смесь газов, которые, как тогда считалось, присутствовали в атмосфере древней Земли, были пропущены электрические разряды, и в результате получили набор разнообразных аминокислот. Вместе с тем ученые понимали, что создания мономеров, из которых состоят молекулы жизни, еще недостаточно. Можно сколько угодно пропускать электрические разряды через «бульон» и в результате получить лишь скользкую мешанину. Из куриного бульона не получится курица, как бы долго вы его ни варили.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно