|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Занимательное волноведение. Волнения и колебания вокруг нас | Автор книги - Гэвин Претор-Пинней

Cтраница 39

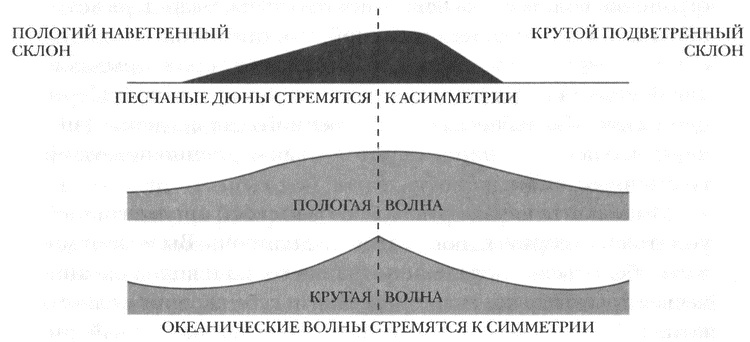

Ой, как же это, а? Впрочем, я тут же нашелся: а стоячая волна? Разве она формируется не в водном потоке? И, если уж на то пошло, не вокруг препятствия? «Но вы говорите о воде, которая течет именно что через форму волны», — терпеливо втолковывал мне Баас. Песок уж точно не течет вместе с ветром через форму дюны, как это происходит в случае со струйной стоячей водой. Песчинки в середине огромной кучи песка никуда не перемещаются, несмотря на дующий над ними ветер. Сама дюна не формируется под влиянием общего потока песка, походя на горизонтальный оползень. В воздух поднимается и перемещается вместе с ветром лишь верхний слой песчинок. Должен признаться: слова Бааса о том, что при сравнении дюн и стоячих волн в потоках все не так просто, меня порядком воодушевили. Вторая причина, по которой дюны радикально отличаются от океанических волн, заключается в их форме. «Дюны асимметричны, в то время как волны обладают симметрией — наветренный и подветренный склоны волны практически идентичны», — сказал Баас.

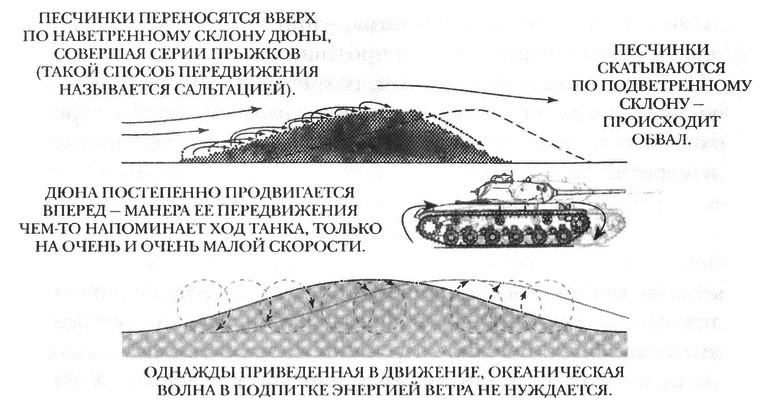

Песчаные и океанические волны зачастую разнятся даже по форме Оказывается, наветренный склон дюны достаточно пологий, около 11 градусов, в то время как подветренный круче — 30 градусов и более. С подветренной стороны периодически случаются обвалы — дюна под воздействием ветра сантиметр за сантиметром продвигается вперед. На этот раз, получив очередной нокдаун, я тут же вскочил: как насчет волны, которая разбивается на берегу? Разве не обладает она пологим наветренным склоном и крутым подветренным, низвергающимся каскадом воды? «Ну что ж, давайте рассуждать дальше, — согласился мой противник. — В случае с буруном перемещается весь поток воды. Вода внутри волны в данном случае на самом деле движется — вперед». Думаете, меня этот довод вразумил? Но вскоре Баас стер с моего лица снисходительную улыбочку, выдвинув третий аргумент: «Конечно же, в отличие от океанической волны, миграция волнообразной формы дюны осуществляется посредством переноса вещества над поверхностью». Другими словами, способ, которым песок перемещается, сдвигая дюну сантиметр за сантиметром, сильно отличается от способа передвижения воды во время распространения волны вдоль поверхности океана. Благодаря ветру песчинки скапливаются на одной стороне дюны и переносятся — вверх и через вершину, — совершая серию прыжков. Такой способ передвижения называется сальтацией. Периодические обвалы песка с подветренного склона дюны означают, что вся дюна передвигается — как медленно ползущий гусеничный танк.

Песчаные и океанические полны распространяются совершенно разными способами. Вот ведь, а! Моя защита начала рушиться: Баас своей аргументацией уничтожил теорию о дюне как волне напрочь. Вы и сами можете убедиться, как далеки песчаная волна и волна океаническая друг от друга, если представите себе картину полного штиля. Возьмем дюну: холмик песка стоит как вкопанный, никуда не двигается. Чтобы он начал передвигаться, необходимо постоянно на него воздействовать. С волной иначе — стоит вам только хлопнуть рукой по воде, возмущения в виде волны распространяются все дальше и дальше — на той частичке энергии, которую вы им изначально передали. То есть подталкивать волну не надо. Так и с поверхностью океана во время шторма — благодаря изначально переданной ветром энергии волны распространяются еще долго после окончания шторма. Ветра давно уже нет и в помине, а океанические зыби продолжают свой дальний, на сотни километров, забег. Нет, ну надо же! С этим не поспоришь. Итак, я повержен. И тут меня осенила гениальная идея. Как-то я читал о дорожных пробках: мол, они распространяются вдоль дорог вроде волн — само собой, не тех, что вздымаются и опадают, а волн сжатия, распространяющихся форм из более плотно едущих машин. Раз дюна передвигается вперед за счет подпитки песчинками с одной стороны и убыли этих самых песчинок с другой, нельзя ли представить ее в виде дорожной пробки, двигающейся за счет подпитки машинами с одной стороны и убыли машин с другой? «Да-да, очень меткое сравнение, — одобрительно отозвался Баас. — Думаю, тут все зависит от того, насколько принятое вами определение волны строго», — прибавил он, великодушный в момент торжества над противником. Я уже не был уверен в том, какое именно определение волны брал за основу, однако в одном не сомневался — строгостью оно не отличалось. Строго говоря, оно было весьма нестрогим. * * * Сменив прежнее лондонское житье-бытье на не лишенную своих прелестей жизнь в сельской местности Сомерсета, я стал слишком много времени проводить в разъездах по главной магистрали юго-западной Англии — трассе А303. Движение на ней паршивое в любое время суток, но если я по глупости отправляюсь в путь ближе к выходным, рискую угодить в один из «тромбов», плотно закупоривающих эту дорожную артерию. Трасса чередует одностороннее движение с двусторонним, что порядком раздражает. При плотном движении слияние двух полос в одну неизбежно заставляет возвращаться, проезжая назад не один километр. В принципе, понятно, откуда пробки. Но иногда они возникают на ровном месте (и вовсе не потому, что какой-то придурок гонит по внутренней полосе, перестраиваясь в самый последний момент). Так вот, еще минуту назад все мы худо-бедно — в тесноте, да не в обиде — едем. А в следующую секунду — пока я, ничего не подозревая, любуюсь себе видом облаков над Салисберийской равниной — движение вдруг резко замедляется: мы плетемся черепашьим шагом. В чем причина? Ремонтные работы? Авария? Какой-нибудь «тормоз» засмотрелся на облака и потерял управление? Неясно. Хотя мне и кажется, что стоит только проехать ближайший поворот, как все прояснится. Вдруг машины впереди трогаются — мы снова едем. Так что же это все-таки было? Юки Сугияма, профессор японского Университета Нагоя, возглавляет Математическое общество изучения транспортного потока. Прежде чем вы помчитесь в это общество вступать, предупреждаю: туда принимают только «физиков, инженеров, математиков и биологов, занимающихся проблемами транспортного потока». Я позвонил профессору, чтобы пообщаться с ним на тему волн трафика. Тот объяснил: сужение участка дороги — совсем не обязательное условие для образования дорожной пробки. «Число участвующих в дорожном движении машин никогда не бывает постоянным, поэтому едва средняя плотность автомобилей превышает критическое значение, возникает пробка. Причем виновником может стать абсолютно любой автомобилист». Другими словами, если на трассе слишком много автомобилей, течение дорожного потока становится нестабильным. А значит, любой водитель, сам того не желая, может создать пробку. Что рано или поздно и происходит.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно