|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - В погоне за Солнцем | Автор книги - Ричард Коэн

Cтраница 134

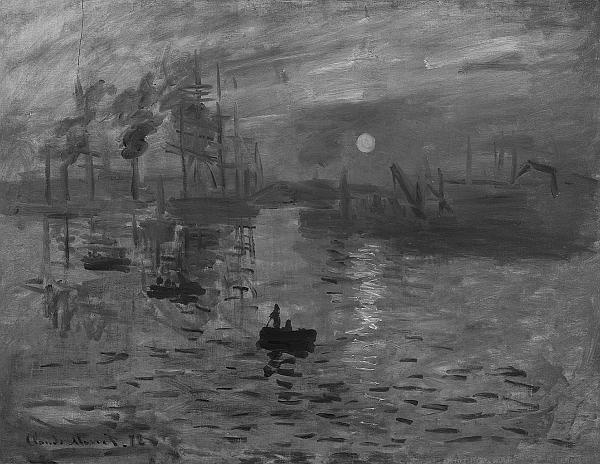

Похожие школы обнаруживаются и в Британии. Сэмюель Палмер (1805–1881) лучше всех современников мог передавать солнечный свет; этот живописец, хотя и не был последователем Тернера ни в стиле, ни в сюжетах, определенно вдохновлялся его творчеством. Он жил в Шорхэме, на побережье Западного Сассекса, и в свои двадцать – тридцать лет входил в группу “Древних” (the Ancients) вместе с Блейком и Эдвардом Калвертом (1799–1883), чьи ночные похождения вызывали реакцию местных жителей, отразившуюся в прозвании молодых людей “экстолагерами”, своего рода язвительный вариант “астрологов”. Палмер написал самые известные полотна еще до тридцати лет, большинство изображало людей в лунном свете. Но его привлекал и солнечный свет, особенно на исходе дня: “Поздние сумерки” (1825), где солнце уже село, но его смеркшийся свет еще заливает небо; “Желтые сумерки” (ок. 1830), “Золотая долина” (ок. 1833) и “Пейзаж в сумерках” (ок. 1824). Отталкиваясь от этого стиля, импрессионисты в 1860–1890-е двигались совершенно в другом направлении изображения света как природного явления. Из научных исследований они поняли, что белый свет следует рассматривать как сочетание всех цветов спектра, а также, зная, что свет и его отблески освещают даже самые темные места, они изгнали черный цвет со своих палитр. Солнце также было нечастым гостем их полотен – импрессионистов скорее интересовало отражение того, как свет меняется в течение дня и в разные времена года. Они ходили на пленэр рисовать на открытом воздухе, что до того было не принято: раньше живописцы набрасывали пейзажи на натуре, а завершали холсты уже в мастерских. Когда в 1876 году Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) выставил свой шедевр “Мулен де ля Галетт на Монмартре”, критики идентифицировали главную цель художника – передать “эффект яркого солнечного света, падающего сквозь листву на человеческие фигуры”. Более всех из импрессионистов был озабочен свойствами солнечного света Клод Моне (1840–1926): именно его картина “Впечатление. Восходящее солнце” (Impression: Soleil levant), выставленная в 1874 году, дала ему и его кругу их прозвище. На полотне Моне, изображающем море в Гавре, почти не видно самого солнца, но его свет заполняет все пространство. Художник обнаружил, что ему требуется целая серия сеансов, чтобы отразить все оттенки света. Он работал над каждым оттенком по полчаса в день, но даже это не помогало уловить его мимолетные изменения. В отчаянии Моне писал: “Солнце опускается так быстро, что я не успеваю за ним”. У него было две серии картин – “Стог сена” и “Руанский собор” (соответственно двадцать семь рисунков и тридцать, все сделаны между осенью 1890-го и летом 1891-го), где он скрупулезнейшим образом изучал почти неразличимые сдвиги в свойствах света – час за часом, от рассвета до сумерек, в разные времена года. Когда в 1879 году умирала его первая жена Камилла, Моне часами сидел рядом с ее постелью, пока однажды с ужасом не осознал, что его больше волнует свет на покрывале, чем здоровье больной, и он с мукой покинул комнату. Но его самобичевание было несправедливым – он лишь следовал за страстью всей своей жизни. Его некролог в лондонской Times гласил: “Будучи первопроходцем в открытии “цвета в тени”, он рисовал цвет ради света, а не наоборот” [740]. Свет был главной темой и для Поля Сезанна (1839–1906) – не само солнце, а его действие. “Меня устраивала моя работа с того дня, когда я понял, что солнце нельзя изобразить, его можно только представить другим способом, через цвет” [741]. Когда в 1876 году он отправлялся на Ривьеру, в городок Эстак, он просил своего друга Камиля Писсарро (1830–1903) поехать с ним [742]. “Там поразительное солнце, в его свете все предметы будто поднимаются над своими очертаниями, которые очерчиваются не черным и белым, а синим, красным, коричневым, пурпурным”. Писсарро тогда не поехал, но любовь Сезанна к этим местам – красным крышам и синему морю, зелени сосен и маслин, свету средиземноморского солнца – продлила его эксперименты. Изучая солнечный свет в разных вариациях, он изображал его проходящим через листву, на воде, в тенях, отбрасываемых полуденным солнцем, а также фоном для работников, возвращающихся домой на закате, или рыбаков, разговаривающих в тени.

“Впечатление. Восходящее солнце”. Картина Клода Моне 1872 года была выставлена на первой выставке импрессионистов (как впоследствии станут называть ее участников) в 1874 году. Название именно этой картины дало одному французскому критику повод для пренебрежительного наименования, которое немедленно и с энтузиазмом было подхвачено последователями самого течения. (Erich Lessing / Art Resource, N. Y) Историк искусства Валери Флетчер в своем эссе о художниках и их отношении к солнцу утверждает, что импрессионисты исчерпали возможности солнечного света. Наступило время неоимпрессионистов (название принадлежит критику Феликсу Фенеону), которых неформально возглавил Жорж Сера (1859–1891). Восхищение принципами оптики и стремление изобразить свет как можно более точно привели его к экспериментам со смешиванием цветов. Сначала Сера работал только с рисунком, вообще не используя цветов, специально оставляя незакрашенными участки бумаги. Перепады между темными и светлыми участками создавали вокруг фигуры своего рода свечение, или гало, этот эффект художник называл иррадиацией. Но полноценное исследование света было достигнуто им посредством радикального использования цвета. Сера полагал, что его предшественники, наблюдая прибрежный восход или горный закат, упускали из виду тот факт, что цвет – лишь интерпретация мозгом волн различной длины. Он решил, что сделает живопись объективнее, если опять завлечет ее в помещение. В своем шедевре “Воскресный день на острове Гранд-Жатт”, полностью написанном в студии, художник имитировал яркий послеполуденный солнечный свет посредством тщательно разбросанных крошечных точек ярко-оранжевого цвета. Эти точки располагались среди других цветов и создавали мерцающий эффект с преобладанием оранжевого в освещенных областях и недостатком его в тени (Констебл делал нечто похожее с маленькими красными точками, но у него это были центры подсознания, а не подчеркивание солнечного света). Его цели были не сразу поняты. Когда его “Модели” выставили в 1868 году, один критик писал, что у Сера фигуры “вымазаны всеми цветами радуги… как будто они страдают какой-то жуткой кожной болезнью”.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно