|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - В погоне за Солнцем | Автор книги - Ричард Коэн

Cтраница 10

Ведь то, чтобы они соотносили с солнцем почти всех богов, поскольку они находятся под небом, советует [им] не пустое суеверие, но священная наука. Если же солнце является вождем и управителем светил, как представлялось древним, и оно единственное предводительствует блуждающими звездами, а пути звезд соответственно [их] могуществу устанавливают, как кажется некоторым, или знаменуют… ход человеческих дел, то необходимо, чтобы мы признали солнце, которое подчиняет себе управителей наших [дел, то есть звезды], творцом всего, что совершается вокруг нас [38]. Переход от языческих ритуалов Римской империи к сходным христианским ритуалам растянулся на несколько столетий. Это был период больших потрясений – между 235 и 284 годами н. э. узурпация власти в Риме произошла 26 раз, – и он завершился грандиозным триумфом Константина на мосту Мульвия в 312 году, объединением империи и завершением полувековой гражданской войны. Приписав победу христианскому Богу, Константин в дальнейшем сам крестился и принял ряд законов в поддержку христианства. Многие обычаи были освоены и обновлены, ведь теперь солнце и Сын Божий в народном сознании стали неразрывно связаны. Хотя в Новом Завете и нет никаких указаний на день появления Христа на свет (в ранних текстах было принято относить этот день к весне), в 354 году Либерий, епископ Рима, провозгласил днем рождения Бога-Сына 25 декабря. Преимущества празднования Рождества именно в это время были очевидны. Дионисий Бар Салиби, известный христианский богослов и писатель, отзывался об этом так: У язычников был обычай отмечать 25 декабря рождение Солнца, в честь праздника они зажигали огни. В торжествах и весельях христиане также принимали участие. Поэтому, когда церковные власти поняли, что христиане благосклонны к этому празднику, они собрали совет и решили, что подлинное Рождество долж но праздноваться в этот день [39]. В христианском мире Рождество постепенно вобрало в себя все прочие ритуалы, связанные с зимним солнцестоянием, частью этого же процесса стало освоение солярных образов [40]. Так, солнечные диски, изображавшиеся прежде за головами азиатских властителей, стали нимбами христианских святых [41]. Следом встал вопрос, в какой из дней недели следует служить литургию. Один из отцов церкви, Юстин Мученик, лапидарно объяснил императору Марку Аврелию, что христиане выбрали именно этот день для евхаристии, потому что “в так называемый день солнца все, кто обитает в городе или деревне, собираются вместе… и мы встречаемся в день солнца, потому что это первый день, в который Господь создал тьму и твердь”. Долгое время привязка празднеств к определенным датам больше напоминала лотерею. Например, римляне не знали, когда лучше отмечать зимнее солнцестояние. Юлий Цезарь официально назначил самым коротким днем в году 25-е число. Плиний в I веке н. э. отнес его к 26 декабря, а его современник Колумелла выбрал 23-е. Турский собор в 567 году провозгласил одним праздничным циклом весь интервал от Рождества до Богоявления (6 января), и к VIII веку празднования занимали двенадцать дней, а на тринадцатый (Богоявление) начинался следующий цикл. Так образовался, пользуясь словами Рональда Хаттона, “период между зимним солнцестоянием и традиционным (римским) Новым годом, когда все политические, образовательные и коммерческие дела замирали; период мира, уединения, домашней жизни, веселья и благотворительности, сакральный в значительно более широком смысле, чем в рамках любой отдельной религии” [42]. Несмотря на очевидное доминирование христианства, многие старые обычаи выжили. Существенный момент заключался в размахе празднеств, за которым, к тревоге представителей Церкви, терялось почитание Христа. Святой Григорий Богослов (ок. 276–374) призывал свою паству “праздновать Рождество Христово не по-земному, но премирно”, сетуя на то, что они стремятся “предаваться пированиям и пьянству, венчать преддверия домов [т. е. украшать вход]”. Еще через сто лет Аврелий Августин и папа Лев Великий вновь сочли необходимым воззвать к верующим и указать им на то, что почитать следует Христа, а не солнце; св. Патрик в своей “Исповеди” прямо провозгласил, что всякого солнцепоклонника следует проклясть на веки вечные. Не стоит также упускать из виду, что католичество было доминирующей, но все же не единственной культурой в большей части Западной Европы. В XI веке датчане завоевали значительную часть Англии, принеся с собой Йоль, как они называли празднества в честь зимнего солнцестояния, этимологически, возможно, восходящий к “колесу” [43]. На протяжении многих веков сакральным символом северно-европейских народов было “годовое колесо” с шестью или восемью спицами либо крестом посередине, перекладины которого символизировали солнечные лучи. Северные народности, многие из которых селились на месте современного Йоркшира, возводили большие солярные колеса на вершинах холмов, а в Средние века эти колеса участвовали в процессиях, водруженные на лодки или повозки. В некоторых частях Европы вплоть до ХХ века было табуировано пользование прялкой во время зимнего солнцестояния (из-за колеса). Прялка, о которую уколола палец Спящая Красавица, может быть иллюстрацией этого суеверия, а семь гномов в таком случае могли бы символизировать семь (как тогда насчитывалось) планет – согласно средневековым воззрениям, семь верных служителей Земли.

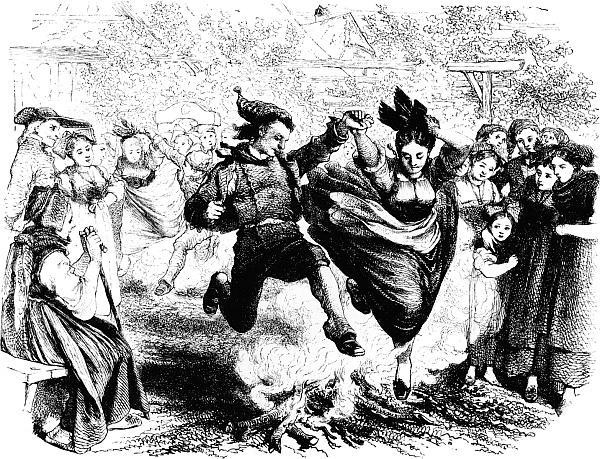

Празднование летнего солнцестояния в Эльзасе (Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg. Photo Musées de la Ville de Strasbourg. M. Bertola)

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно