|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пространство - это вопрос времени. Эйнштейн. Теория относительности | Автор книги - Давид Бланко Ласерна

Cтраница 12

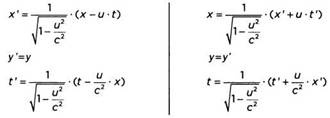

Любопытно, что Максвелл вывел свои элегантные формулы, основываясь на явлениях, которые происходят на поверхности Земли – и все согласятся, что эта система отсчета является движущейся. Возможно ли, что в сравнении с другими системами отсчета планета Земля имела свои преимущества? Этот вопрос ставил физиков на край геоцентрической пропасти. Неужели Библия говорит правду и небесные светила движутся вокруг нашей планеты? Действительно ли только на Земле и больше ни в какой движущейся системе отсчета уравнения Максвелла проявляют всю свою силу и простоту? Поскольку уравнения Максвелла равно просты в обеих системах отсчета, G и Д электромагнитные эксперименты тоже не годятся для того, чтобы установить, двигается наблюдатель с постоянной скоростью или находится на причале в состоянии покоя. Для того чтобы разрешить это противоречие, потребовалось поправить формулы преобразования Галилея, несмотря на всю их логичность. В 1904 году нидерландский ученый Хендрик Лоренц (1853-1928) предложил новый набор уравнений для перевода координат из одной системы отсчета в другую, при условии, что системы отличаются параметром постоянной скорости одной из них. Научное сообщество отметило событие, дав уравнениям имя изобретателя – так на свет появились преобразования Лоренца. Преобразования Лоренца Выглядят они следующим образом:

Достаточно внимательно посмотреть на формулу, связывающую t' с t и х, и вы заметите некую странность. Определенному моменту времени в покоящейся системе отсчета (t) соответствует множество различных значений t' – в зависимости отточки пространства, в которой мы находимся (х). Одновременные события, происходящие в двух разных точках причала, будут разнесены во времени, если наблюдать их из трюма корабля. Кроме того, оказалось, что при скорости меньшей, чем скорость света (когда u²/с² и u/с² практически равны нулю), уравнения сводятся к преобразованиям Галилея. Попробуем представить себе масштаб коррекции. Рассчитаем величину u²/с² в случае идущего человека (шагает он со скоростью примерно 5 км/час) и в случае летящей пули (предположим, ее скорость равна 1000 м/сек). Получаем 2.1 • 10-17 и 1,1 • 10-11 соответственно. Преобразования приятны глазу физика, и между переменными есть определенная симметрия. Если х' зависит от х и t, t' также зависит от них. В случае Галилея время t’ не зависело отточки пространства х'. Это преобразование вызвало у математиков ощущение дежа вю: оно напоминало уравнения вращения объектов в пространстве. Аналогия привела к тому, что был сконструирован такой пространственно-временной континуум, в котором преобразования Лоренца соответствуют вращению объектов в пространстве с четырьмя измерениями.

Отметим их большой плюс: в применении к уравнениям Максвелла преобразования Лоренца позволяют сохранить их восхитительную лаконичность. А при скорости движения намного меньшей, чем скорость света, они принимают вид преобразований Галилея. Поскольку скорости, с которыми мы обычно передвигаемся, очень малы по сравнению со скоростью света, неудивительно, что наш здравый смысл не сразу привел нас к уравнениям Лоренца и в течение нескольких веков удовлетворялся примерными расчетами Галилея. Необходимая коррекция так мала, что была обнаружена не в лабораториях, а с помощью теоретических рассуждений. Едва физики пожали друг другу руки, радуясь находке Лоренца, как ее побочные эффекты вновь вызвали обеспокоенность. Преобразования подразумевали, что определенному моменту времени в неподвижной системе соответствовало бесконечное число значений в системе движущейся. Бесконечное в буквальном смысле: по одному на каждую точку пространства. Таким образом, два события, видимые как одновременные в двух отдельно взятых точках причала, не были одновременными для наблюдателя, находящегося в трюме корабля. Если немного поиграть с уравнениями, получится, что в том мире, который они описывают, тела при движении сжимаются, а время в движущихся системах протекает медленнее. Ученым нужны были очень веские причины, чтобы принять подобные аберрации, и они стали рьяно защищать прежние позиции. Прежде чем сдаться, наука приложила все силы для того, чтобы вписать электромагнетизм в более привычные рамки. Ветра эфира До появления работ Максвелла и Герца ученые полагали, что явления, существующие в форме волн, распространяются с опорой на какую-либо среду: например, звук передается по воде или воздуху. Здравый смысл (иногда опасный) подсказывал, что это универсальный принцип. Уравнения Максвелла описывали свет как волну, и по этой причине было высказано предположение о наличии среды, в которой он распространяется, то есть об эфире. В отличие от греческих философов, физики не стали убивать время, рассуждая о свойствах эфира, а закрылись в своих лабораториях и принялись искать новую субстанцию. Однако ни один из самых тонких опытов не подтвердил существование невидимой среды, в которой путешествует планета Земля. Эфир вел себя, словно убийца из детектива: он совершал преступление (перенося с собой свет), но после скрывался без следа. Несомненно, что эфир был тонкой субстанцией, но после экспериментов он начинал казаться уж слишком эфемерным. Некоторые ученые, отчаявшись, заявляли, что всему виной заговор Природы, играющей в прятки со своими исследователями. Эксперимент Майкельсона – Морли В 1887 году Альберт Майкельсон и Эдвард Морли попытались измерить силу воздействия эфира на движение Земли – эффект, сравнимый с ощущением ветра, которое испытывает мотоциклист, двигаясь сквозь неподвижную воздушную массу. Эксперимент можно разделить на четыре фазы. 1. Пучок света расщепляется так, чтобы отдельные лучи были перпендикулярны друг другу. Для этого используется стеклянная пластина, посеребренная с одной стороны ровно настолько, чтобы частично пропускать поступающие на нее световые лучи, а частично отражать их. Получившиеся когерентные лучи проходят одну и ту же дистанцию. 2. На равноудаленном расстоянии от посеребренной пластины находятся два зеркала, отражающие лучи. 3. Направление одного из лучей совпадает с направлением движения Земли. Если эфир, в котором движется планета, существует, его присутствие должно нарушить синхронизацию лучей. 4. Когда две волны, А и В, совпадают, имеет место явление интерференции. Если волны полностью синхронны, их фазы совпадают и усиливают друг друга, приводя к возникновению третьей волны С (рисунок 1). Если волны накладываются друг на друга таким образом, что с каждой вершиной одной из них совпадает впадина другой, волны взаимоуничтожаются (рисунок 2). Однако чаще всего при наложении двух волн возникает третий результат: они не совпадают, но и не исчезают (рисунок 3). В опыте с двумя лучами ожидался как раз третий результат, поскольку луч, перемещающийся в направлении движения Земли, должен был бы испытать сопротивление эфира иг возвратившись к посеребренной пластине, отставать по фазе от другого луча. Но оба луча сохраняли идеальную синхронию. Свет, казалось, совершенно игнорировал движение Земли. Что любопытно, Эйнштейн, не имея ни малейшего понятия о статье Майкельсона и Морли, предложил Веберу очень похожий опыт в качестве темы выпускной работы, но профессор его не одобрил. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно