|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Правда о Первой Мировой войне | Автор книги - Бэзил Генри Лиддел Гарт

Cтраница 72

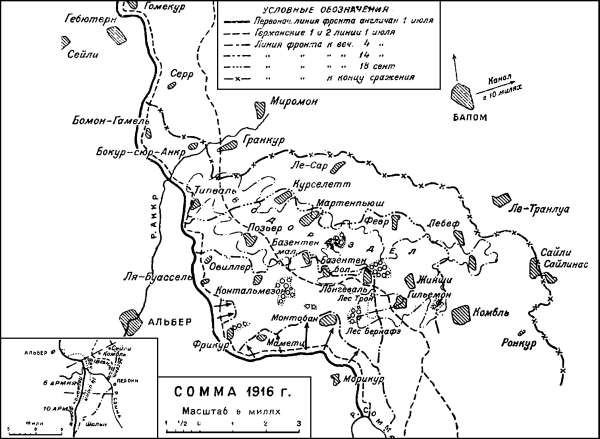

Поскольку французы истощали свои силы под Верденом, постольку рассеивалась как дым их доля участия в плане наступления на Сомме. В конечном счете фронт их атаки сократился с 25 миль до 8, а силы – с 40 дивизий до 16, из которых 1 июля атаковало только 5. С этого времени британцам пришлось взвалить всю тяжесть кампании на Западном фронте на свои плечи, и уже одно это сделало 1 июля 1916 года новой вехой в истории войны. Остается вопросом, насколько оперативные стремления Хейга были ограничены этим уменьшением ресурсов и его материальными возможностями. Его приказы уже не ставили больше неограниченных целей, как в боях у Лооса и в Шампани, не предвидели они также быстрого прорыва, который затем оказывался миражом. Хейг набросал даже план для переброски в случае полного поражения своей резервной армии на север к Ипру Но по-видимому, он не предвидел случая, когда частичный успех перемежается с частичным поражением, – обычно же это наиболее распространенное явление на войне. Именно отсутствие такой гибкости помешало выполнению плана Хейга при проведении его в жизнь. Возможно, что план страдал и от отсутствия реализма: во-первых, британское командование питало «умеренные» надежды прорвать фронт германцев между Марикуром и Серр, во-вторых, оно хотело овладеть высотами между Бапом и Жинши, причем одновременно французы захватывали высоты у Сайли и Ранкур; в-третьих, зайдя слева, свернуть фланг германцев вплоть до Арраса, расширив этим прорыв. Для этой цели все имевшиеся части, включая конницу, должны были быть брошены вперед в северном направлении с линии Балам – Миромон, а удар объединенными силами проводился против германского фронта юго-западнее Арраса; в-четвертых, рассчитывали на переход в общее наступление на Камбрэ – Дуэ.

Что за контраст между намерениями и претворением их в жизнь! В стратегическом отношении план был задуман сильно, и Хейг был прав, заглядывая так далеко вперед. Но при этом он, видимо, потерял способность решать ближайшие задачи. Самая уверенность в таких далеких возможностях говорит о неумении оценить действительную обстановку. В основе этого плана была заложена нереальность, так как он, отбрасывая старое и вечно новое преимущество – внезапность, не пытался ничего выдвинуть взамен. Атака британцев между Марикур и Серр была поручена 4-й армии Раулинсона, состоявшей из 18 дивизий. Из них 11 должны были повести атаку, а 5 остаться в ближнем резерве. В армейском резерве имелось всего 2 пехотных дивизии и 3 кавдивизии. Дополнительно в районе боя размещены были: корпус в составе 3 дивизий и штаб резервной армии с командующим, причем эта группа считалась резервом главного командования. Две дивизии 3-й армии должны были провести вспомогательную атаку на участке фронта у Оммекура. Сосредоточение артиллерии достигало 1 500 орудий; в среднем одно орудие приходилось на каждые 20 м фронта. Для того времени это являлось большим достижением, хотя последующим массированием артиллерии рекорд этот был далеко превзойден. Мощь артиллерии была такой же, как мощь германской артиллерии при крупном прорыве на Дунайце – но нельзя было сравнивать силу укреплений русского фронта год тому назад с сетью проволоки и окопов на фронте реки Соммы. Другим ярким контрастом являлось то, что у французов было 900 тяжелых орудий, а британцы, атакуя на более широком фронте, имели их меньше половины этого числа. В последующие годы отмечали, что Хейг не ставил себе целью прорыв. Несомненно, по мере приближения срока наступления надежды его все более и более меркли, учитывая сужение целей и намерений французов. За несколько недель до атаки он предупреждал кабинет, что, быть может, и не удастся добиться решения и что целью его является ослабить германцев, подготовив, таким образом, почву для последнего и решающего удара в 1917 году. Но вполне естественна осторожность, когда имеешь дело с «хозяином», и вполне уместно не сулить ему золотые горы, чтобы затем не попасть впросак. А в таких вопросах показания свидетелей обычно более надежны, чем двусмысленный язык официальных документов. Раулинсон, если судить по его дневнику, высказывался против попытки прорвать «одной атакой… всю систему обороны противника». 30 апреля он пишет:

Но Хейг согласился и принял отстаиваемый Раулинсоном способ артиллерийской подготовки операции: медлительную и долгую бомбардировку вместо короткого 6-часового ураганного артиллерийского огня. Генерал Сиили, командир одной из кавалерийских бригад, также писал тогда, что приказы его на 1 июля заключались в том, чтобы «одним порывом, карьером пронестись до Камбрэ, окружить его и отрезать железные дороги, ведущие на восток». Для того чтобы понять проблему и развитие этого боя, необходимо вначале кратко описать местность этого театра военных действий. Во многих сражениях на Западном фронте топография имела исключительное значение и сильно влияла на сознание борющихся сторон. От Перонна, где Сомма под прямым углом заворачивает на юг, в северо-западном направлении тянется ряд холмов. Холмы эти образуют водораздел между Соммой и бассейнами рек Скарпы и Шельды. Этот хребет, прорезанный естественной долиной маленькой речки Анкр, был в руках германцев с октября 1914 года – со времени знаменитого «бега к морю». Хребет этот позволял противнику господствовать над окружавшей местностью и просматривать как позицию союзников, так и местность в ее тылу. В первый год этот недостаток не имел большого значения, ибо, когда британские гости сменили здесь в июле 1915 года французов, фронт выглядел здесь так мирно и настроения были столь миролюбивы, что это даже ошеломляло людей, привыкших к непрекращавшимся стычкам под Ипром или Ла-Бассе. Донесения гласят, что на некоторых участках французские войска уходили завтракать в деревни, почти нетронутые войной и находившиеся непосредственно позади линии фронта. В окопах оставались только часовые. В другой деревушке, оказавшейся на «ничьей земле», каждую ночь вражескими сторонами соблюдалась полюбовная очередь на право переночевать с удобствами. Я сам могу поручиться за достоверность того, что в первые месяцы после занятия британцами этого фронта батальоны могли без всяких помех проводить занятия (учения) в поле, на виду германских позиций. А шесть месяцев спустя точно там же биваки, расположенные в нескольких километрах за линией фронта, обстреливались постоянным артиллерийским огнем. Политика французов в этом году (за исключением, конечно, активных столкновений) руководствовалась мудрым изречением: «Живи и жить давай другим». Оглядываясь на прошлое, можно с уверенностью сказать, что политика эта была разумнее политики британцев – беспрестанного «подливания масла в огонь» (тревожения противника). Ибо в тех случаях, когда позиция германцев позволяла им господствовать над местностью и они обладали превосходством в средствах и боеприпасах, такая тактика изнуряла британские войска сильнее, чем войска противника, так что в конечном счете «измор» оказывался не там, где хотели. Затем такой тактикой англичане вынуждали германцев укреплять их систему обороны, искусственно развивая естественные преимущества позиции, в результате чего наступление наталкивалось вместо сравнительно слабой сети обороны, существовавшей осенью 1915 года, на почти непреодолимую крепость.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно