|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первопроходцы. Русские имена на карте Евразии | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 55

Начальнику отряда удалось получить небольшую карту, вырезанную ножом на куске бересты. Карта так поразила Петра Алексеевича своей очевидной правдоподобностью, что он выбрал обозначенный на ней путь от Витима к устью реки Муи, протекающей к югу от Северо-Муйского хребта. «Старый промышленник-якут, который 20 лет тому назад прошел путем, указанным тунгусом (так ранее называли эвенков) на бересте, взялся быть нашим проводником через горы, занимавшие почти 400 верст в ширину, следуя долинами рек и ущельями, отмеченными на карте. Он действительно выполнил этот удивительный подвиг, хотя в горах не было положительно никакой тропы. Все заросшие лесом долины, которые открывали вершины каждого перевала, неопытному глазу казались совершенно одинаковыми, а между тем якут каким-то чутьем угадывал, в которую из них нужно было спуститься. Так мы достигли до устья реки Муи, откуда, переваливши еще через один высокий хребет (Южно-Муйский), путь лежал уже по (Витимскому) плоскогорью». Позади остался еще один сложный, тяжелый переход по неизведанным горам и речным долинам Восточной Сибири. Как же попал в Сибирь князь Кропоткин, выпускник привилегированного Пажеского корпуса, камер-паж императора Александра II?

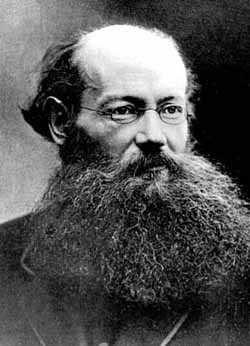

Петр Кропоткин Петр Алексеевич Кропоткин родился в 1842 году в Москве в семье генерал-майора князя А. П. Кропоткина, представителя древнего княжеского рода. В 15 лет Петра определили в Пажеский корпус в Петербурге. В конце 1850-х годов, когда позади остались глухие годы царствования Николая I, в корпусе появились новые преподаватели; больше внимания уделялось естественным наукам, которые все сильнее увлекали воспитанника Кропоткина. В «Записках революционера» П. А. Кропоткин писал: «То было время всеобщего научного возрождения. Непреодолимый поток мчал всех к естественным наукам, и в России вышло тогда много очень хороших естественно-научных книг в русских переводах. Я скоро понял, что основательное знакомство с естественными науками и их методами необходимо для всякого, для какой бы деятельности он ни предназначал себя». Окончание Пажеского корпуса давало право при производстве в офицеры начать службу в любом из гвардейских полков. Но юный князь думал о службе в Сибири, в Амурском крае. Через много лет он вспоминал: «Я читал об этом Миссисипи Дальнего Востока (об Амуре), о горах, прерываемых рекой, о субтропической растительности по Уссури; я восхищался рисунками, приложенными к уссурийскому путешествию Маака… я думал, что Сибирь — бесконечное поле для применения тех реформ, которые выработаны или задуманы. Там, вероятно, работников мало, и я легко найду широкое поприще для настоящей деятельности». К удивлению своих товарищей и командования, он попросил направить его для службы в Амурское конное казачье войско. Выпуск пажей состоялся 13 июня 1862 года. Имя Кропоткина как «отличнейшего» среди выпускников было занесено золотыми буквами на мраморную доску в парадном зале корпуса. Он оформил все необходимые документы и уже 24 июня выехал в Сибирь к месту службы. В Иркутске Кропоткин стал адъютантом начальника штаба Восточной Сибири генерала Б. К. Кукеля, который в то время занимал пост губернатора Забайкальской области. Через несколько недель Кукель и с ним Кропоткин переправились через Байкал и прибыли в Читу. Адъютант активно включился в работу по подготовке реформы тюрем и всей системы ссылки, а также в разработку проекта городского самоуправления для Сибири. В 1863 году он был вынужден вернуться в Петербург, где получил новое назначение — чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Из столицы порученец генерала привез с собой в Иркутск приборы для метеорологических наблюдений и топографической съемки. Теперь все свободное от службы время он отдавал занятиям по геологии, ботанике и метеорологии, изучал гербарий и коллекцию горных пород в музее, созданном Сибирским отделом Русского географического общества (РГО), а также труды географов, посвященные Сибири и всей Азии. Весной 1864 года Кропоткин принял предложение Сибирского отдела РГО: проводя географические исследования, перейти через хребет Большой Хинган с целью найти кратчайший путь от юго-восточной части Забайкальской области до Благовещенска на Амуре. Под его началом были 11 казаков и эвенк, все верхом. Они благополучно перевалили хребты Большой Хинган и Ильхури-Алинь; на западном склоне второго Кропоткин обнаружил признаки сравнительно недавних вулканических извержений, и это было открытие. Руководитель привез из экспедиции более сотни геологических образцов, в том числе впервые доставил образцы вулканических пород этого района. Экспедиция закончилась в Благовещенске. Оттуда Петр Алексеевич спустился до самого устья Амура. Особенно запомнились ему природные условия на берегах Амура ниже селения Хабаровка (теперь город Хабаровск): «За Горюном местность начинает становиться еще гористее, волны в Амуре делаются круче; мы проезжаем большой хребет Сихотэ-Алинь, через который прорвался Амур… Хребет имеет характер чрезвычайно дикий, на вершинах его и лес почти пропадает — только мох и жалкая трава; на горах, в лощинах лежит еще снег (30 июня); небо хмурится, по вершинам гор ползут облака, нас обдает мелким, петербургским, осенним дождем. В такой дикой местности, посреди лиственничных болотистых лесов, на расчищенных полянах. деревни». В июле — августе 1864 года небольшая группа Кропоткина на пароходике поднялась вверх по реке Сунгари от устья до города Гирин. Были подробно исследованы речные берега, их геология, растительность и население, впервые составлена великолепная карта реки. За исследования, проведенные при путешествии через Большой Хинган и во время Сунгарийской экспедиции, П. А. Кропоткину была присуждена Малая золотая медаль РГО. В мае — июне 1865 года Кропоткин по заданию Сибирского отдела РГО совершил путешествие в Восточные Саяны на реку Оку, левый приток Ангары. Путь туда был нелегким. Пришлось преодолевать горные перевалы и переправляться через реки. Экспедиция побывала в Ниловой Пустыне, знаменитой своими минеральными источниками (сейчас там курорт Арашан), прошла в верховья реки Иркута. Перевалив водораздел Иркута и Оки — хребет Нуху-Дабан, Кропоткин прошел в долину Оки, где побывал на графитовых рудниках, затем через гольцы в верховьях реки Сороки добрался до Окинского пограничного караула. Он выяснил, что рассказы о грандиозных водопадах на Оке, где вода будто бы низвергалась с высоты более 200 метров, оказались ложными. Самый большой из водопадов имел высоту примерно 20 метров. Исследователь поднялся по притоку Оки — Джанбулаку и замкнул экспедиционный маршрут, направившись от почтовой станции Зима (теперь город Зима), расположенной в месте впадения реки Зимы в Оку, на юго-восток к Иркутску. Эта экспедиция оставила заметный след в истории исследований Сибири. В отчете была дана характеристика горных цепей, включая результаты барометрического определения высот, сведения по гидрологии и геологии, по климату в котловинах, речных долинах и на окружающих горах, по этнографии, экономике и археологии. Было собрано около 200 образцов горных пород. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно