|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - ГУЛАГ | Автор книги - Энн Эпплбаум

Cтраница 60

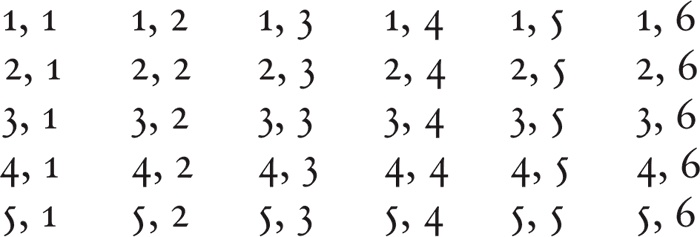

Каждая буква кодировалась двумя сериями стуков, из которых первая означала номер строки, вторая – положение буквы в строке:

Даже тех, кто не знал шифра, иногда удавалось научить ему через стенку. Раз за разом выстукивали алфавит и один-два простых вопроса в надежде, что на той стороне в конце концов сообразят, что к чему. Так в Лефортове выучил “азбуку” и запомнил ее с помощью спичек Александр Долган. Когда он наконец научился “разговаривать” с соседом и понял, что тот все время спрашивает его: “Кто ты?”, он почувствовал “прилив чистой любви к человеку, который три месяца спрашивал меня, кто я такой” [527]. Шифр не всегда был широко распространен. В 1949 году Заяра Веселая не смогла найти в Бутырках никого, кто знал бы его, и решила, что традиция умерла. Позднее она пришла к выводу, что ошибалась: во-первых, другие говорили ей, что пользовались “азбукой” в то время, во-вторых, в ее камеру однажды, услышав стук, ворвался надзиратель, желая знать источник [528]. Были и другие схемы перестукивания. Одну из них, тоже основанную на порядке букв алфавита, по словам писателя и поэта Анатолия Жигулина, он изобрел сам и использовал, когда с группой друзей находился под следствием (все были арестованы одновременно) [529]. Иногда возникали более сложные формы самоорганизации заключенных. Одну из них описал в рассказе “Комбеды” Варлам Шаламов, упоминают о ней и другие [530]. Ее источником послужила несправедливость: в какой-то момент в конце 1930‑х годов начальство вдруг запретило подследственным получать посылки от родственников на том основании, что, “оперируя двумя французскими булками, пятью яблоками и парой старых штанов, можно сообщить в тюрьму любой текст”. Можно было присылать только деньги, причем так, чтобы сумма составляла круглую цифру и не могла использоваться для передачи сообщения. Но не всем родные могли прислать деньги. У кого-то они были слишком бедны, у кого-то жили слишком далеко. Были и такие, кто отрекся от арестованных родственников. Поэтому тогда как одни заключенные раз в неделю могли покупать в тюремном ларьке масло, сыр, колбасу, табак, белый хлеб, папиросы, другие должны были довольствоваться скудным тюремным рационом и, что еще важнее, чувствовали себя “лишними на этом общем празднике”, каким являлся день “лавочки”. Чтобы решить эту проблему, заключенные Бутырок воскресили выражение, бытовавшее в первые годы революции, и создали “комбеды” – комитеты бедноты. Каждый вносил в кассу комитета 10 процентов своих денег, что давало неимущим возможность покупать себе еду. Система действовала несколько лет; затем начальство решило ликвидировать комитеты и пообещало заключенным за отказ в них участвовать свою “полную поддержку”. Камеры не сдавались, и отказывающихся подвергали бойкоту. Кто, спрашивает Шаламов, “рискнет противопоставить себя тюремному коллективу – людям, которые с тобой двадцать четыре часа в сутки, и только сон спасает тебя от недружелюбных, враждебных взглядов товарищей?” Что любопытно, этот рассказ – один из немногих в довольно обширном наследии Шаламова, который кончается на оптимистической ноте: “…человеческий коллектив, сплоченный, как это всегда бывает в тюрьме, в отличие от «воли» и лагеря, при полном бесправии своем, находит точку приложения своих духовных сил для настойчивого утверждения извечного человеческого права жить по-своему” [531]. Писатель, чье творчество окрашено в чрезвычайно мрачные тона, увидел в этой специфической форме тюремной солидарности проблеск надежды. Такую надежду могли вдребезги разбить ужасы этапа и первых лагерных дней. Глава 9

Этап, прибытие, сортировка Я помню тот Ванинский порт И вид парохода угрюмый, Как шли мы по трапу на борт В холодные мрачные трюмы. Над морем сгущался туман, Стонала стихия морская. Нам путь предстоял в Магадан – Столицу Колымского края. От качки страдали зэка, Обнявшись, как родные братья. Нередко у них с языка Срывались глухие проклятья. Не песня, а жалобный крик Из каждой груди вырывался. Прощай навсегда, материк! Ревел пароход, задыхался… Песня советских заключенных В 1827 году княгиня Мария Волконская, жена декабриста Сергея Волконского, оставила родных, ребенка, спокойную жизнь в Санкт-Петербурге и отправилась к мужу в Сибирь. Вот как биограф описывает ее путешествие, считавшееся в то время почти невыносимо трудным: День за днем сани мчались к бескрайнему горизонту. Мария, пребывавшая словно вне времени, испытывала лихорадочный подъем. Путешествие казалось каким-то нереальным – сказывался недостаток сна и еды. Останавливались только на почтовых станциях, где она грелась горячим чаем с лимоном из вездесущего самовара. Сани, запряженные резвой тройкой, неслись с опьяняющей быстротой. “Живей!.. А ну живей!” – покрикивал ямщик, и снег летел из-под конских копыт, и без устали звенели колокольчики… [532] Столетие с лишним спустя сокамерница Евгении Гинзбург, читая поэмы Некрасова о путешествии жен декабристов за Урал, завистливо вздыхала: “Всю жизнь считала, что декабристки – непревзойденные страдалицы. <…> Попробовали бы они в столыпинском вагоне” [533]. Не “резвые тройки” везли заключенных XX века через сибирские снега, и никто не подавал им горячий чай с лимоном. Княгиня Волконская, вполне возможно, лила в пути слезы, но у арестантов советской эпохи при слове “этап” пересыхало в горле от страха, доходящего до ужаса. Отправка в лагеря была мучительным прыжком в неизвестность, расставанием с соседями по камере и привычной обстановкой, сколь бы убогой она ни была. Хуже того: переезд заключенных из обычной тюрьмы в пересыльную, из пересыльной тюрьмы в лагерь и между лагерями сопровождался физическими страданиями и откровенной жестокостью. В некоторых отношениях это была часть жизни ГУЛАГа, которую наиболее трудно описать. Для тех, кто испытывал эти муки впервые, событие было насыщено символикой. Арест и следствие были своего рода инициацией, вхождением в систему; железнодорожное путешествие через всю Россию означало географический разрыв с прошлой жизнью и начало новой. В эшелонах, двигавшихся из Москвы и Ленинграда на север и восток, чувства всегда били через край. Американец Томас Сговио, пытавшийся вернуть себе гражданство, вспоминал поездку на Колыму: “Поезд отправился из Москвы вечером 24 июня. Это было началом путешествия на восток, продлившегося целый месяц. Я никогда не забуду эту минуту. Семьдесят мужчин <…> заплакали” [534].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно