|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Крымская кампания 1854-1856 гг. Восточной войны 1853-1856 гг. Часть 3. Противостояние | Автор книги - Сергей Ченнык

Cтраница 73

Вскоре ранняя осень с ее влажной погодой и низкими температурами начала сказываться, и число больных в обеих армиях стало тревожно возрастать. В октябре пришлось дополнительно открыть госпитали в Константинополе. У французов там уже был один — «Долма Бакши», но до конца месяца потребовались еще два: в Рамис-Чифлике (на 1200 чел.) и недалеко от Перы (на 400 чел.). Хлынувшие в Крым чиновники Военного комиссариата, вместо того, чтобы наладить более или менее сложившееся снабжение войск, в несколько недель развалили его. Лейтенант Ричардс уже не восхищается, скорее он возмущен: «Этот чертов Комиссариат превратил несколько оставленных жителями домов в склады, как они их называют. Если вы хотите там что-нибудь получить, то встречаете на складе тылового офицера Джонса, Смита или Робинсона, курящего сигару (которая наверняка предназначалась для армии и которую он, конечно, украл), и он вам заявляет, что, к сожалению, искомое имущество находится где-то на складе, но у него сейчас нет времени на поиски». Рай превращался в ад. Зловоние доходило до расположения войск, вода у берега становилась похожей на мутную жижу. Становилось с каждым днем холоднее и солдаты практически перестали снимать верхнюю одежду. Былой блеск исчез. Один из офицеров писал домой: «…мой мундир превратился в лохмотья, обувь износилась, но мы все выглядим одинаково». ПЕРВЫЕ ВЫЛАЗКИ

Любой, кто занимается изучением Крымской войны, часто встречается с этим словом — вылазка. Объяснить его не трудно, ибо смысл в самом названии: выход части войск из осажденного укрепления для нападения на осаждающего неприятеля. Задачей вылазок является, прежде всего, замедление осадных работ. Чтобы крепость держалась, нужно было, как можно дольше держать неприятеля на расстоянии, ибо «…к несчастью для крепости и ее гарнизона, каждый шаг, приближающий атакующего к центру крепости, сопровождается новыми, благоприятными для него факторами». В Севастополе этого добивались днем огнем артиллерии, ночью — атаками на закладываемые траншеи, когда «…высылаемые из города малые отряды и охотники тревожили противника в траншеях». В этом «тревожили» еще один коварный смысл подобных акций — изматывание неприятеля, принуждение его к постоянному страху. Ни у кого не было желания v-видеть внезапно падающих на голову русских матросов или солдат, пришедших не с самыми лучшими намерениями и уж, конечно, совсем не в гости. Тем более, что блеск холодной стали может стать последним, увиденным в этой жизни. Шанс сдаться в плен — минимальный, можно просто не успеть. Пленных сильно не стремились брать. Штабс-капитан А. Акулевич: «…Неподражаемо храбры наши охотники — с нетерпением ожидали вылазки, брать пленных не любили…». Лекарство тут одно — бдительность. В результате требовалось все больше и больше людей выделять для охранения, таким образом, сокращалось время отдыха, личный состав уставал и приходил в уныние. Пример тому слова французского лейтенанта Варэня, описывающие состояние офицера в эти дни: «Октябрь оказался очень тяжелым месяцем; 9 дней подряд я провел без отдыха; каждый раз после смены караула в траншеях я заступал на дежурство по осуществлению инженерных работ». Похожее говорит Монтодон: «…на передовых постах, в засадах происходят частые стычки с русскими; последние себя показывают неустрашимыми и весьма агрессивными…». Едва союзники начали осадные работы, русские немедленно ответили внезапными нападениями на работавших по ночам саперов и пехотинцев. Задача облегчалась тем, что, как правило, те шли в траншеи безоружными, только с шанцевым инструментом. Прикрывавшие их подразделения в первые дни были не особенно бдительными, и потому акции русских, проводившиеся под прикрытием темноты, часто имели успех. Сами англичане в первое время понимали, что слабое внимание в ночное время, было настолько повсеместным, что только «…благодаря провидению мы не попали в плен». Это была тоже классика позиционной борьбы за укрепленные позиции. Парадокс ее состоял в том, что обороняющиеся и атакующие иногда менялись ролями. В борьбе за передовые позиции нужно было драться за каждый метр, драться постоянно, мешая противнику, уничтожая его работы, оттесняя дальше от свои передовых линий. Действуя таким образом, и понимая, что таким путем осадные работы не остановить, русские стремились их максимально замедлить. Захватывался шанцевый инструмент, что нельзя было унести — уничтожалось. Качественные английские кирки и лопаты впоследствии очень даже пригодились для защитников Севастополя, так как «…на работах при каменистом грунте, наш шанцевый инструмент, столь красивый на инспекторских смотрах, оказался мало пригодным». Вот и «… только и можно было работать инструментом, добытым от неприятеля». Розин в грустном констатировании удручающего состояния отечественного шанцевого инструмента не одинок. Парадный лоск имел приоритетный смысл в ущерб качеству, но на пользу всепоглотившей коррупции: «Весь полковой инструмент русских содержится на складах, дабы предъявить, когда потребуется, но никак не для использования по назначению: ежегодно его подкрашивают, а в карманах полковника оседает определенная сумма на починку и обновление. Когда же дело доходит до использования, он уже бесполезен. В моей роте солдаты разбили весь инструмент после трех дней работ, вследствие чего мы были обязаны достать другой инструмент, получше».

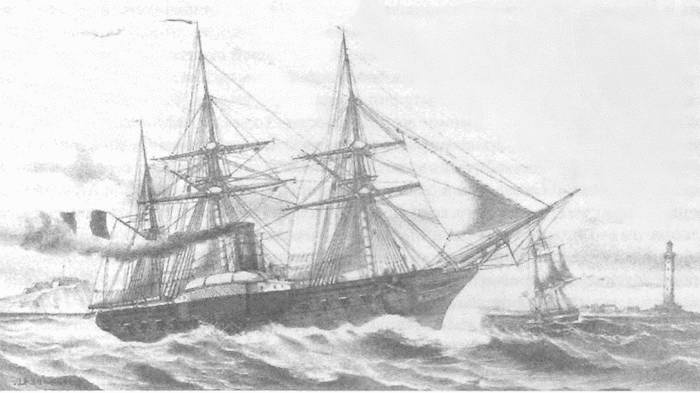

Французский паровой фрегат «Декарт». Худ. Лебретон. Вторая пол. XIX в. Если позволяло время, сооруженное уничтожалось, мешки, туры и прочие предметы инженерного имущества приводились в негодность. Так, во время рейда с 4-го бастиона 27 сентября (8 октября) были сожжены доставшиеся ранее неприятелю лесные склады у Балаклавской дороги, запасы которых могли быть использованы для строительства осадных батарей. Небольшая группа охотников скрытно проникла к складам, подожгла их и без потерь вернулась к своим позициям. Ну и обязательно личные вещи английских солдат и офицеров, а также продукты и прочие мелкие радости траншейной жизни. Вскоре в Севастополе возник целый рынок трофеев, каждый из которых имел свою цену. Заезжие чиновники охотно брали все, даже осколки бомб, которые можно было предъявить «дамам сердца» в столице и окрестностях, как доказательство своего, якобы, нахождения под огнем. Но все это еще впереди. Пока военные комиссионеры обделывают свои темные делишки вдали от Севастополя, но уже к концу года обнаглеют настолько, что будут воровать едва ли не под артиллерийским огнем. Вскоре все специалисты в вопросах крепостной фортификации дружно признают, что одной из главных особенностей любой крепостной войны является превалирование ночных действий. Пока же к этой истине противоборствующие стороны только приходят. Одними из апологетов этой ночной войны стали прибывшие в сентябре в Крым пластуны 2-го и 8-го Черноморских батальонов, те самые, которые прошли через Симферополь «без штанов», вгоняя в краску местных барышень. Не теряя ни единого дня (точнее, ночи) даром они занялись своим любимым и привычным делом. Многие из них настолько преуспели в нем, что умудрились сделать вполне приличную военную карьеру. К примеру, Макар Евгеньевич Шульга, «самый предприимчивый и неутомимый ватажок пластунских артелей, ознакомившийся со всеми закоулками неприятельских позиций короче, быть может, чем со своим станичным юртом». Его особенно уважали моряки, называя атаманом. Под стать Шульге были казаки Головань и Мартыненко. Вся эта троица кроме честно заслуженных ими знаков отличия ордена Св. Георгия, получила и офицерские чины.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно