|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Крымская кампания 1854-1856 гг. Восточной войны 1853-1856 гг. Часть 3. Противостояние | Автор книги - Сергей Ченнык

Cтраница 64

В-шестых, привязанность чинов флота к Севастополю. Действительно, прослужив по несколько лет на кораблях, многие обзаводились в городе семьями, домишками, детьми и не имели никакого желания отдавать их без боя какому-либо неприятелю. В тоже время присутствует один из парадоксов, достаточно точно отмеченный Н.И. Пироговым. В своем письме к доктору Зейдлицу из Севастополя в марте 1855 г. он говорит, что дурные предсказания о судьбе Севастополя слышатся от «поляков и моряков». При этом если первое легко объяснимо, то втрое объясняется тем, что многие из моряков «…как собственники и домовладельцы в Севастополе боятся за свое имущество и желают быть утешенными…». Благодаря «севастопольской прописке», на бастионы кроме самих моряков приходили и их семьи, косвенно помогавшие работам: где принесут воды, где приготовят перекусить, постирают и проч. Вторжение неприятеля рассматривалось моряками как личный вызов. И вызов этот моряки приняли. В-седьмых, настоящий, а не показной, заслуженный в морских кампаниях, авторитет большинства флотских начальников. В-восьмых, сохраненная моряками морская организация. Это было не сложно, но важно, то, что моряки, используясь преимущественно в качестве орудийной прислуги, но и в большинстве своем остались при своих же экипажах и своих же орудиях. На бастионы они перенесли и свои привычные порядки, что касается ведения огня, особенно в начальный период, не всегда правильные, но с приобретением опыта войны на суше очень даже оказавшиеся полезными. Много значила постоянная готовность моряков к бою — их естественное состояние и в дни мира, и, тем более, в дни войны. Нельзя даже сравнивать боевую ценность моряка и армейского солдата. Если последний, уйдя от барина, по сути продолжал оставаться таким же крепостным, только одетым в солдатскую шинель, то первый был явлением особенным. И дело даже не в том, что многие из матросов были людьми вольными. Это были профессионалы войны технической, конечно, применительно к реалиям времени. По системе обучения, принятой Корниловым и апробированной им на «Двенадцати Апостолах» бывшему крестьянину, взятому «от сохи» в кратчайшее время давалось тройственное образование: солдата, артиллериста и моряка. Кстати, даже в качестве пехотных солдат моряки действовали вполне успешно, чему доказательством их участие в сражении на Альме. Зайончковский, основываясь на нескольких свидетельствах современников, отмечает гораздо высокий профессионализм моряков, достигаемый результатами продуманного процесса обучения, «…которое было направлено исключительно в сторону боевых требований без каких-либо увлечений мирного времени; в воспитании стремились развить в офицерах и матросах чувство человеческого достоинства, сознательное выполнение долга, необходимую самостоятельность, отнюдь не попуская суровой дисциплины того времени». Интересно, даже англичанин Бургойн способность моряков действовать в различных видах боя относит к одной из сильных сторон Севастопольской крепости, наряду с большими запасами, крупным калибром артиллерии и наличием кораблей в бухте. Флот не только обеспечил батареи личным составом, но и вооружил их. Это была еще одна сильная часть обороны, позволившая перенести организованность моряков на сухопутные батареи. Вся оборонительная линия за исключением 6-го бастиона была вооружена морскими орудиями и, что не менее важно, в течение всей обороны централизованно снабжалась морским ведомством. А потому вся корабельная обстановка и существующие порядки на кораблях без всякого изменения перешли с кораблей на оборонительную линию. Так, например, прислугой при орудиях были матросы, действовавшие по правилам, принятым на флоте. Лейтенанты бывшие батарейными командирами на своих кораблях, командовали артиллерией на берегу: «Установка артиллерии со всеми принадлежностями целиком перенесена была с корабельных палуб на береговые платформы». Что касается оценки моряками своих армейских коллег. «Морской сборник» в 1859 г. прямо написал о них в полемической статье, что «…офицеры, со своей стороны, не видят никакой материальной, существенной выгоды, соединенной для них с образованием».

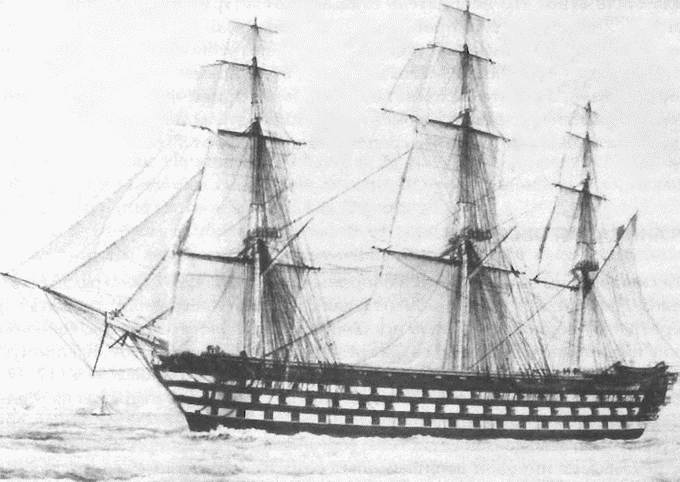

Французский линейный корабль «Валми». Вторая пол. XIX в. Но и армейское дополнение к морякам было существенным и, ругая армию, не будем отрицать, что качественно оно не слишком им уступало. В первую очередь чины армейской артиллерии. От пехоты и кавалерии их отличали образование офицеров, образованность нижних чинов, общение начальников с подчиненными, бывшее «…более благообразным и носившее характер товарищества». Все это притягивало в артиллерию лучших, ставя ее почти на один уровень с флотом. Морские подразделения быстро и без излишней суеты начали занимать места на оборонительной линии. Как правило, первоначально назначалось место сбора для экипажа, откуда командиры вели личный состав на заранее определенную батарею. Капитан-лейтенант Реймерс с 34-м батальоном [19] (командир капитан 1-го ранга Варницкий [20]) собрал своих людей у Грибка. Прежде всего нужно было в кратчайшие сроки провести реорганизацию оказавшихся на берегу морских сил. В противном случае невозможно было ни организовать фортификационные работы, ни составить управляемую оборонительную систему. Как мы помним, первыми «сухопутными» формированиями флота, предназначенными для действий на сухопутных участках обороны Севастопольской крепости были морские батальоны, те самые, которые приняли участие в сражении на Альме. На 13(25) сентября 1854 г. в сформированных из личного состава флота батальонах насчитывалось: 19 штаб-офицеров, 199 обер-офицеров, 10 юнкеров, 15 кондукторов, 648 унтер-офицеров, 219 музыкантов, 8841 матрос, 25 нестроевых чинов. Когда стало ясно, что неприятель отказался от штурма в ближайшие дни, Корнилов точно определил суть проблемы: батальоны были неудачной попыткой «подогнать» морскую организацию под сухопутную потребность. Почувствовав недовольство офицеров и, прежде всего, матросов, по инициативе адмирала батальоны расформировали, а вместо них восстановили более привычные экипажи, которым возвратили знаменные флаги, с момента создания батальонов, хранившиеся на па- роходофрегате «Владимир», что закреплялось приказом от 30 сентября (12 октября) 1854 г.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно