|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Крымская кампания 1854-1856 гг. Восточной войны 1853-1856 гг. Часть 3. Противостояние | Автор книги - Сергей Ченнык

Cтраница 45

- как влияли стратегические условия театра военных действий на характер операций нашего флота». Через несколько десятков лет, в свете событий, случившихся в Крыму в 1941–1942 гг., к проблеме вернулся советский адмирал И.С. Исаков в своей работе «Приморские крепости». Правда его интересные выводы, что любая приморская крепость может быть взята только атакой с суши, советской военной историей были признаны чуть ли не преступными. Итак, до настоящего времени мы имеем два взгляда на оценку стратегического и тактического значения заграждения Севастопольской бухты путем затопления кораблей Черноморского флота. 1. Точка зрения категорическая и без вариантов: полная нецелесообразность затопления (иногда говорят о преступном характере, масонском следе, предательстве Меншикова и проч.). 2. Точка зрения умеренная с вариантами: совершенно оправданный ход, позволивший спасти Севастополь от немедленного занятия его союзниками. Апологетом признания затопления кораблей неоправданным, едва ли не граничащим с преступлением решением (идет от Корнилова), стал полковник Мошнин. Причем в гневных эпитетах себя не ограничивая: «История не знает другого подобного примера безумного, бессмысленного уничтожения своих собственных средств.

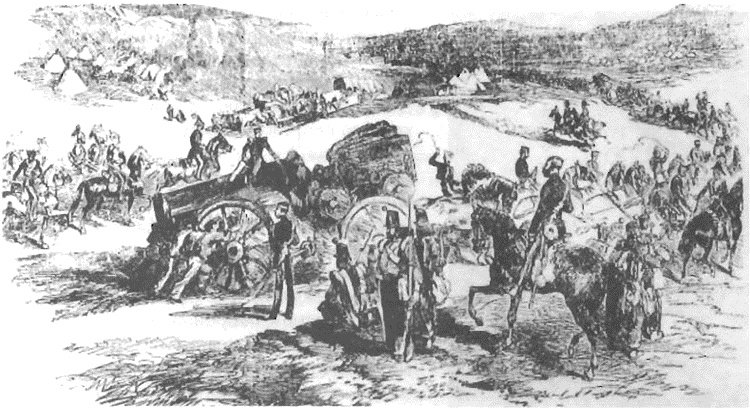

Английская Морская бригада доставляет орудия на батареи под Севастополем. Английский рисунок сер. XIX в. Подобное уничтожение собственного флота, равносильно, по нашему мнению, следующему: возьмем кавалерийскую часть, вооруженную одними саблями, предположим, что эта часть должна встретиться с кавалерией противника, вооруженной пиками. Эти неравные условия борьбы вдруг сделались бы причиной того, что конница, вооруженная саблями, признавая себя слабой и бессильной, решилась бы заколоть всех лошадей, не сделав бы даже попытки к борьбе; или предположим, что сторона, имеющая гладкие орудия, не сделав ни одного выстрела, решилась бы заклепать свои орудия только потому, что противник имеет нарезные пушки. Совершенно аналогично поступил и наш Черноморский флот: только потому, что противник имел паровые суда, он решился свой парусный флот уничтожить. Такому поступку нет оправдания. Фаррагут в американскую войну, с деревянными судами шел против броненосцев и побеждал, между тем ему следовало бы, исходя из вышеизложенного поступка наших моряков, уничтожить свои деревянные суда». Сравнение, конечно, не самое корректное. В конце концов, Фаррагут атаковал, а значит, владел инициативой. Но главное обвинение нам понятно: флот отказался от борьбы с союзным флотом, предпочтя пассивную оборону крепости — активной побережья. Естественно, что оппоненты (их большинство) высказали свое, диаметрально противоположное мнение. Дубровин: «Идею затопления кораблей можно назвать гениальной, а приведение ее в исполнение — одним из крупных подвигов в жизни Севастополя. Жертвуя несколькими старыми судами, мы преградили неприятелю всякую возможность ворваться на рейд и вместе с тем усиливали Севастополь более чем 10000 человек матросов испытанной храбрости». Сдержанно оправдывающий Меншикова Зайончковский, осаживает Мошнина, указывая на зависимость характера действия флота от ряда неблагоприятных условий. В том числе: - численное и, главное, качественное превосходство неприятельского флота (на это указывает и Герен ); - превосходство союзного флота в паровых кораблях; - риск гибели флота делал Севастополь беззащитным не только с суши, но и с моря. Зайончковский считает, что нравственные силы моряков и неисчерпаемые запасы флота стали ядром обороны города. Как видите, эмоциональность вкупе с материальностью и звучит по-другому — аргументировано. И, пожалуй, генерал прав. Прежде всего, после 8 сентября никто из русских военачальников толком не знал что происходит. А теперь о морском сражении. Возможно, что при всем желании Корнилова его дать, случиться этому уже было невозможно. И дело даже не в ситуации. Просто время больших кораблей с этажами артиллерийских палуб, заставленных десятками артиллерийских орудий, уже прошло. Что ж, в борьбе парусов и пара, паруса проиграли. После Синопа все это становилось историей. Как пишет один из современных российских историков: «Гибель красы и гордости Черноморского флота, его прекрасных парусников, достигших во время Крымской войны наивысшего совершенства, совпала с закатом эры парусного судостроения. На смену парусам и дереву шли пар и броня…». Он не первооткрыватель. Тот же Зайончковский с душевной болью констатирует, что осенью 1854 г. «…Парусный Черноморский флот со славой пропел свою лебединую песню».

Вице-адмирал П.С. Нахимов. Современный рисунок. Нет сомнения, Меншиков не испытывал душевных метаний, которые изгрызли души и сердца адмиралов, офицеров и матросов флота. Для него все эти корабли, некогда гордо проходившие перед Севастополем символизируя десятилетия русского владычества на Черном море, были просто устаревшим материалом, который пока еще можно было использовать единственным наилучшим способом — затопив на входе в Севастопольскую бухту, преграждая путь прорыва неприятельскому флоту. В чем-то Меншиков прав. Выбрав самые непригодные из них, он лишь пытался исправить ошибку совершенную задолго до него, когда флот создавали для войны с Турцией, но никак не с передовыми индустриальными державами Европы. В 1871 г. «Морской сборник» писал: «В 1854 русские имели …флот самых больших и вооруженных из всех известных в то время судов — судов, созданных нарочно для того случая, который им представился. Действительная причина их существования была война с Турцией и, однако же, когда наступило время, они все без исключения принуждены были покинуть то море, для командования на котором они были построены, и лучшее употребление, которое могло быть из них сделано, это загородить рейд Севастополя своими днищами». Свой план едва ли не силой заставил исполнить моряков князь Меншиков. И руководствовался он отнюдь не желанием «согнать» на берег не любивших его матросов и офицеров. Вопреки распространенному мнению о его «придворно-полководческих» способностях, сейчас все происходившее не располагало к интригам. Слишком высоки были ставки. В основу своего решения князь положил стратегическую и тактическую необходимость, проистекавшую из вышеизложенных причин. Главные его оппоненты, неприятели, в лице французского инженера Герена говорят, что после проигранной Альмы, Меншиков сохранил волю, упорство и действовал талантливо. Решение главнокомандующего о заграждении входа в Севастопольскую бухту — не преступление, вызванное, как часто любят говорить любители «политических выкрутасов», масонскими кознями и не антигосударственный поступок. Это необходимость, вызванная конкретной обстановкой. Закрыв фарватер, моряки могли больше не думать о борьбе с неприятельским флотом, передав полномочия береговым артиллерийским батареям и без опасения отправлять личный состав на сухопутный фронт.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно