|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Последний штурм — Севастополь | Автор книги - Сергей Ченнык

Cтраница 93

Интересно, что задача ставилась всему личному составу перед тем, как подразделения входили в апроши. Лейтенант Варень из 39-го полка линейной пехоты говорит, что к 10-ти часам утра его полк направился к Колоколенке, месту сбора всей бригады. Там «…генерал Бретон обратился к нам с мужественной речью, запретив любое движение в сторону отступления. Затем он повел нас на позиции, расположенные напротив Центрального и Мачтового бастионов». Много значащее свидетельство. Мы уже говорили, что во время Крымской кампании ни один из русских военачальников не снисходил до постановки задачи не только нижним чинами, но даже и младшим (а иногда и старшим) офицерам. В таинство мыслей главнокомандующих посвящались лишь избранные из числа генералитета, что, однако, не мешало знать их замыслы неприятелю. Трудно представить, что с теми представителями петербургской военной аристократии, которые заполонили русские штабы, могло быть иначе: «В главном штабе скопилось до 450 офицеров; конечно, из них 50 работали неутомимо; но что же было делать остальным? Поручений не могло доставать, изредка являлись они в Севастополь, а остальное время кутили и играли; игра оканчивалась большими кушами, потому что большая часть их принадлежала к богатым и знатным фамилиям. Чтобы получить награду, они иногда прикомандировывались к севастопольским штабам и, пробыв несколько дней, пользовались первым случаем, чтобы их представили к награде, и когда представление было сделано, сейчас уезжали. Не говоря о бессчетном числе анненских сабель, много раздавалось золотых; но очень трудно было получить Георгия и Владимира, который не дворянам запрещено было давать. Хрулева очень бесило, что он не мог отказывать ходатайству старших лиц; этих искателей наград он называл “крестоносцами”, т.е. совершавшими поход за крестами». Ну, двинемся дальше. По воспоминаниям фон Драхенфельса, в 9 часов утра был проинформирован о действиях союзников адъютантом коменданта Малахова кургана начальник войск на Корабельной стороне Севастополя генерал-лейтенант Хрулев. Посыльные, по утверждению тех, кто находился на бастионах, буквально осаждали командование крепости: «…посылались известия всем в городе находящимся начальникам. К несчастью, я не могу назвать последующих посыльных, потому что и не знаю, кто именно посылался, но сам слышал, как начальник войск на Малаховом курган генерал-майор Буссая Петру Александровичу Карпову при мне говорил, что он уже в четвертый раз посылает к генерал-лейтенанту Хрулеву с просьбою об усилении нашего гарнизона. Это было, если не ошибаюсь, около одиннадцати часов». Вместо подкрепления на батарею к 11 часам прибыл флигель-адъютант. Цель его прибытия осталась непонятной. Но он вскоре удалился, пообещав доложить Хрулеву о необходимости усиления гарнизона кургана. К моменту этой «экскурсии» штабного офицера на бастион, его защитники уже отчетливо видели, что с 8 утра «…неприятельские колонны в направлении 22-х пушечной английской батареи и от траншей позади Камчатского люнета начали сосредотачиваться во 2-й параллели и вскоре войска его заполнили ближайшие к нам апроши». После 11 часов неприятельская артиллерия ослабила огонь. В 111/2 часов утра 27 августа французская пехота атаковала исходящие угла бастионов Корнилова и № 2. Непрерывный артиллерийский обстрел, непрекращавшийся 20 дней, сделал свое дело. Одно из слагаемых прочности обороны форта — ров. оказался засыпанным. Простреливать его было нечем, артиллерия оказалась на большинстве участков не готовой встретить столь быггрЛто атаку. Сомкнутость укреплений также не пригодилась — неприятель вел фронтальную атаку.

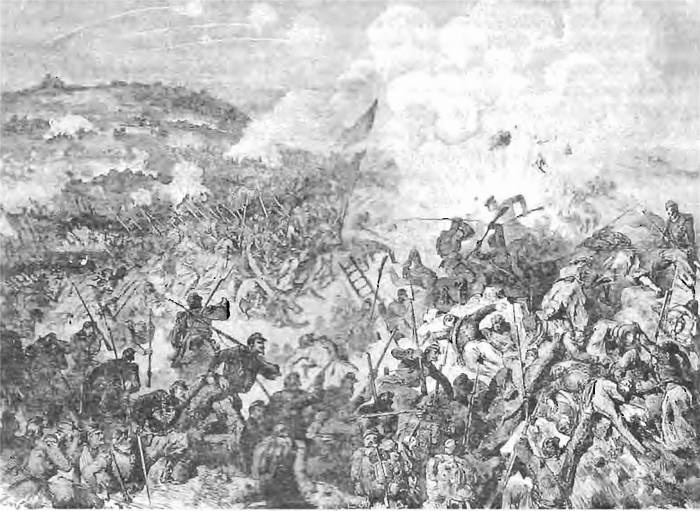

Бой за Малахов курган. Английский рисунок из “The Illustrated London News”. В 10.45 французская пехота заполнила передовые траншеи. Русские, вероятно просто не могли видеть их, так как в воздухе висели густые клубы пыли и дыма, сквозь которого не было ничего видно в нескольких шагах. БОЙ ЗА БАСТИОН

Малахов курган и подступы к нему стали целью 5 французских: дивизий- Но это не значит, что на штурм ринулся весь личный состав этих частей — около 30 тыс., человек. Смертельный бросок сделали солдаты 1-го полка зуавов и 7-го полка линейной пехоты. Это были два закаленных полка, за спинами которых был огонь почти всех сражений в Крыму: Альмы, Инкермана и Черной речки. Свидетелем стремительной атаки стал Рассел: «…За пять минут до полудня французы, словно пчелиный рой, вырвались из траншеи у Малахова, вскарабкались по нему и в мгновение ока проникли в амбразуры. Семь метров, отделявшие их от врага, они преодолели в несколько скачков. Батальон за батальоном, с быстротой и легкостью осенних листьев, гонимых ветром, они врывались в амбразуры. Не прошло и пары минут, как голова штурмовой колонны показалась из траншеи, а над Корниловским бастионом уже трепетал триколор». Основные силы штурмующих ворвались на бастион у его левого плечного угла. Все было кончено. Фактор внезапности всегда оказывается решающим на войне. Артиллерийский офицер, прапорщик Ершов, писал в своих воспоминаниях: «На исходящий угол Малахова кургана кинулись главные и лучшие колонны Французов. Всего 12 сажень расстояния надо было им пробежать (по проекции было меньше того); дело совершилось в полминуты. Головная колонна неприятеля ворвалась на бастион у левого плечного угла так быстро, так неожиданно, что даже полевые орудия не успели встретить врага картечью. Как муравьи полезли французы на Малахов курган завидев свое знамя на башне, заняли всю верхнюю оконечность кургана, прорвались к развалинам башни и, засевши здесь, открыли частую ружейную пальбу по строившемуся гарнизону. Прагский полк, сначала вытесненный ворвавшимся неприятелем, снова ударил в штыки со сводной командой из матросов и разных других охотников. Завязалась одна из тех ужасных рукопашных свалок, когда целые толпы перемешиваются в крайнем опьянении боя, поражая друг друга железом, камнями, деревом, что ни попадется под руку, душа друг друга за горло, царапаясь и кусаясь в зверском исступлении». Происходившее на бастионе, до настоящего времени описывалось с множеством ошибок и неточностей. Уже в наше время одну из тайн случившегося в тот день раскрыл известный севастопольский историк Павел Ляшук — один из лучших исследователей Крымской войны. Его расследование было опубликовано в военно-историческом журнале «Military Крым» и ниже мы лишь приведем его краткое содержание. После подписания Парижского мирного договора 18 (30) марта 1856 г. старший адъютант штаба 11-й пехотной дивизии капитан Алабин нередко сопровождал своего дивизионного начальника генерал-лейтенанта П.Я. Павлова во время визитов последнего к бывшему противнику. В один из весенних дней 1856 г. Павлов со свитой посетил дивизионного генерала Мак-Магона, командира французской дивизии, захватившей Малахов курган 27 августа (8 сентября) 1855 г.: «Мак-Магон, один из замечательнейших генералов французской армии, — пишет Алабин, — […] однажды у себя за завтраком, говоря со мной о штурме Малахова кургана, с величайшим уважением рассказывал о нашем генерале, удивившем при штурме кургана всех французов своим мужеством. Когда французы ворвались на бастион, он с нескольким человеками был оторван от своих и прижат в одном из уголков бастиона толпой зуавов. Высокого роста, худощавый, впереди своего маленького отряда, он рубился с французами, отвечая проклятиями и ударами сабли на их просьбы и предложения сдаться. Французы расстреливали эту кучку, уже не имевшую патронов и ежеминутно уменьшавшуюся, но кто только решался броситься на горсть героев — платил жизнью за отвагу. Разъяренные зуавы уложили пулями и генерала и его солдат. “Как фамилия этого генерала или офицера? Но наши солдаты утверждали, что это точно был генерал”, — спрашивал Мак-Магон. Ни я, ни товарищи мои, к сожалению, не могли определить, наверное фамилию героя, но мы предполагали, что это был генерал-майор Юферов. “Непременно”, — продолжил французский генерал, — “надо знать имя этого героя”, и записал названную мною фамилию. “Подобная смерть, такие имена — достояние всемирной истории: не говорю уже, что они должны сродниться с памятью того народа, которому принадлежали их носившие”».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно