|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - От Балаклавы к Инкерману. Часть 4 | Автор книги - Сергей Ченнык

Cтраница 15

Трудно сказать, зачем вообще этот миф появился на свет, тем более что внимательное изучение совершенно известных материалов говорит об ином. Например, за несколько дней до описываемых событий командир 6-й кавалерийской дивизии генерал Рыжов, по его же воспоминаниям, «…был знаком с местностью по карте», а уже через несколько дней карта исчезла. Ее что, адъютанты скурили? В воспоминаниях Андрианова, имевшего не косвенное, а прямое отношение к штабу Русской армии, говорится, что хорошие карты были лишь в Петербурге, но тут же, противореча самому себе, он все-таки признает, что рекогносцировки с глазомерными съемками местности проводились постоянно. Извините, но сие и есть то, что должен делать любой командир, готовясь к действиям на незнакомой территории. По результатам этих рекогносцировок и должен появиться тот самый план, по которому ставится задача и проводится планирование! Это при том, что действовать нужно было не на незнакомой территории, а на своей земле, досконально известной едва ли не каждому матросу севастопольского гарнизона, но вдруг ставшей настоящей terra incognita для большой компании полковников и генералов. Любой имеющий нормальное военное образование скажет, что выдвижение войск в условиях ограниченной видимости (ночью, в горах и т.д.) ведется не по топокарте, а по заранее назначенным ориентирам. Более того, картографирование Крыма находилось не в той зачаточной форме, какой его периодически пытаются представить. В первой половине XIX в. на территории полуострова были проведены топографические, триангуляционные и астрономические измерения. Работы проводились топографами военно-топографического корпуса с использованием современных средств измерений и исчислений полученных результатов. Их итогом стало полное картографирование Крыма. В распоряжении командования Севастопольской крепости имелась прекрасная подробнейшая карта с нанесенными элементами рельефа местности, доминирующими высотами, дорожной сетью, вплоть до отдельных троп, колодцев и проч. Меншиков понимал правоту и логичность предлагаемого им Липранди, но принять чьюто сторону не спешил. Вскоре выяснилось, почему. В разгар дискуссии в штабе появился явно заблаговременно вызванный главнокомандующим князь Горчаков, который, как только понял, что ему, а не штабному из столицы, придется идти в лоб на укрепленную позицию, вспомнив силу английских нарезных ружей, испытанную им на Альме, выкосивших чуть ли не четверть дивизии Квицинского, тут же заявил Попову: «…а я понимаю отлично, что этот план не может удаться». Дальнейшее сразу показало, в чем была суть многозначительного молчания Меншикова. Как оказалось, «собака» была зарыта совсем неглубоко. Князь понял, что желающих не только нести ответственность, но и идти с атакующими колоннами не найдется. Лобовая атака будет стоить больших потерь. Взять батарею еще было можно, но вот с удержанием могли возникнуть проблемы. Устроив неподалеку новые батареи, союзники быстро сровняли бы рискнувших защищать ее героев с землей. Липранди же имел разумное зерно в своем плане. По мнению командира 12-й дивизии, сильный удар по тылу неприятеля мог привести к его паралич}'. Кроме того, русские, исполнив первую часть задуманного, могли подняться на Сапун-гору не только пехотой и кавалерией, но и поднять на нее сильную артиллерию. Неприятель в этом случае делился на части, терявшие между собой связь. Что очень важно, оставленные на взятых у неприятеля редутах войска, в случае неудачи наступления против Сапун-горы, могли прикрыть отступление. Готовящееся дело не предполагало грандиозного масштаба сражения, позволяя небольшой маневренной акцией против слабых сил неприятеля достичь такого успеха, о котором в Петербург доложить было бы не стыдно. А это больше всего Меншикова устраивало, пусть даже не совсем совпадало с его первоначальным предложением, хотя в перспективе не исключало его уже как развитие начатой Липранди операции. Но князь не мог позволить тяже в мелочах проиграть некрасиво. Ему нужно было сохранить лицо, желательно с маской великого мученика. Потому прекрасно разыгравший партию Меншиков лишь произнес: Что же я могу делать с такими генералами?». Это был сигнал к волне интриг, которые часто губили на корню все, чего удавалось достичь ранее, пусть даже ценой человеческих жизней. Попов, по-своему интерпретировав настроение патрона, предложил отстранить ушедшего к тому времени Липранди от командования дивизией и найти более послушного исполнителя, например, Жабокрицкого.

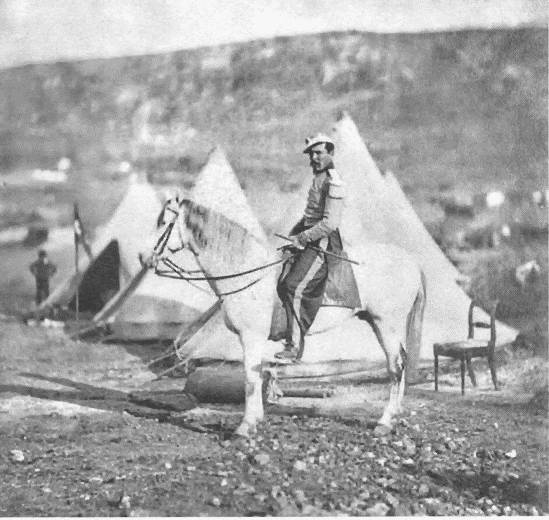

Офицер французских африканских егерей. Фото Р. Фентона. 1855 г.

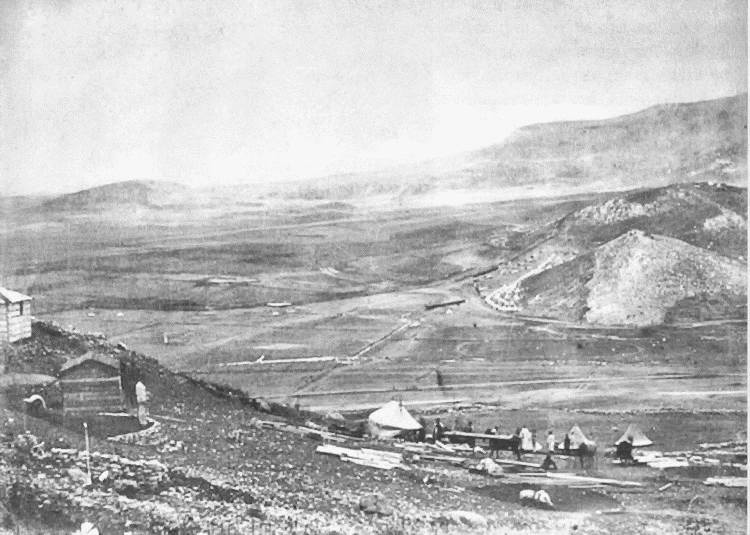

Вид Балаклавской долины от Гвардейского холма до холма Канробера, на котором располагался турецкий редут № 1. Наверное, единственная возможность увидеть поле сражения в том виде, в котором оно было во время Крымской войны. Фото Р. Фентона. 1855 г. В своих записках он даже не скрывает, что для него это был шанс, прикрывшись чужой спиной, добыть себе военную славу: «…Я хотя не знаю военных качеств этого генерала но знаю, однако, только, что он несуетлив и имеет опытность в командовании войсками; но, кроме того, я буду находиться при выдвигающихся войсках, и ваша светлость можете быть уверены, что в качестве начальника штаба армии я не допущу нарушения утвержденного вами плана, а, может быть, ваша светлость найдет нужным и лично наблюсти за выполнением оного». «Наблюсти» за выполнением? Ну уж Меншиков не был бы Меншиковым, если бы на это пошел. Он не боялся свиста пуль, он боялся ответственности. Вспомним, до этого что бы ни предпринимал главнокомандующий, им всегда «назначался» виновный, ответственный на случай, если что-то пойдет не так. На Альме это был Кирьяков (обошли, не устоял), в Севастополе — Корнилов (корабли топить не хотел). Теперь нужно было выбрать: Липранди или Попов? Еще раз попробуем понять князя. Меншиков не так прост и уж совсем не глуп. И то, и другое он сумел убедительно доказать, восстановив положение после проигранной им первой битвы 8 (20) сентября. Он прекрасно понимал, что вылазки лишь изматывали союзников и только мощный удар по коммуникациям мог надолго парализовать их активность, даже если он не будет иметь продолжения в последующем наступлении. Требовалось создать угрозу их тылу, вынуждая в дальнейшем или постоянно усиливать войска на обсервационной линии, отрывая от осадных работ, либо создавать сильные оборонительные рубежи вокруг Балаклавы, которая с этого времени оказывалась под реальной угрозой внезапной атаки с самыми непредсказуемыми последствиями. Для укрепления обсервационной линии ввиду постоянной ее угрозы союзникам требовались люди, имущество и время. Отвлечение первого, второго и третьего от! главных осадных работ перед Севастополем само собой затягивало их, а приближающиеся перспективы зимовки на открытой местности не радовали. Надвигающиеся холода делали ее серьезным испытанием. Тут уж ни о каком штурме и речи не могло быть.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно