|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Асы и пропаганда. Мифы подводной войны | Автор книги - Геннадий Дрожжин

Cтраница 73

«Кригсмарине» при ведении боевых действий на море успешно использовали свое преимущество в связи с возможностью пользоваться разнообразными и многочисленными морскими базами на территории Финляндии. Шхерный район Финского залива, изобилующий большим количеством удобных стоянок, соединенных внутренними глубоководными фарватерами, давал возможность немецкому флоту скрытно проводить развертывание и переразвертывание надводных кораблей и подводных лодок. Морские коммуникации в Балтийском море имели для Германии стратегическое значение. Шла война за Атлантику. Военная промышленность Германии быстрыми темпами наращивала производство всех видов вооружения: самолетов, танков, мелкотоннажных надводных кораблей различного назначения. И, конечно, — подводных лодок. Для всего этого крайне необходимы были железная руда, никель, кобальт, медь, целлюлоза, лесоматериалы, другие виды стратегического сырья. Все это вывозилось из Швеции, Северной Норвегии, Финляндии. Швеция своими поставками удовлетворяла потребности промышленности Германии на 75% в руде. Конечно, думая о безопасности этих стратегических перевозок, руководство Германии, в частности, руководство «Кригсмарине» еще до начала войны с Советским Союзом побеспокоилось, чтобы обезопасить эти перевозки от советских подводных лодок. Еще за 4 — 5 дней до нападения на нас они начали оборудование мощного минного заграждения «Вартбур» между Мемелем и шведским островом Эланд, а за сутки до нападения начали форсированно создавать минное заграждение в устье Финского залива. Эти заграждения назывались «Корбета» и «Апольд». В минных постановка активно им помогали финны. Еще до начала нападения на Советский Союз (15 июня) командование «Кригсмарине» отдало своим силам и средствам приказ об уничтожении советских подводных лодок, если они покажутся у южных берегов Швеции. Именно отсюда, из Карлскруна шло особенно интенсивное движение судов со стратегическими материалами. Естественно, главной задачей вермахта был быстрый захват советских морских баз с суши (как об этом выше уже сказано), чтобы ликвидировать угрозу своим морским коммуникациям. Вот что записал начальник генерального штаба Ф. Гальдер в своем «Военном дневнике» (изданном у нас в 1971 г.): «Захват русских портов с суши потребует три-четыре недели. Лишь тогда подводные лодки противника будут окончательно парализованы». О том, что руководство нашей страны не хуже немцев понимало стратегическое значение Балтики, свидетельствует не только то обстоятельство, что к началу войны здесь были сосредоточены самые крупные силы по сравнению с другими нашими флотами, но и то, что И. В. Сталин лично углубленно занимался вопросами Балтийского флота (впрочем, как и Черноморского, Северного и Тихоокеанского).

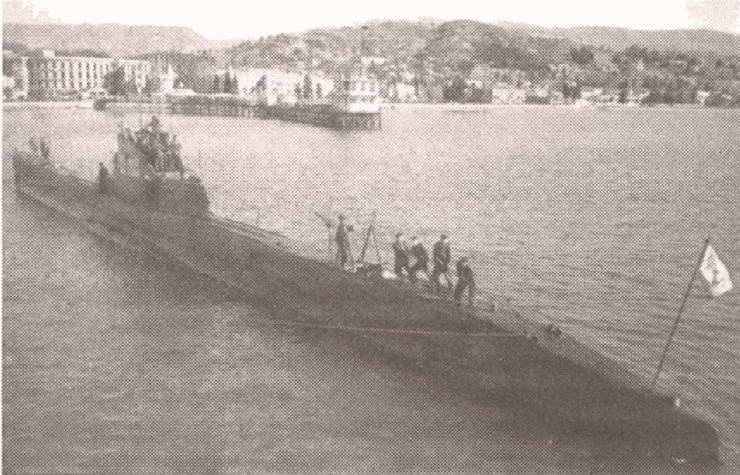

«Щука». Черноморский флот Командующий Балтийским флотом адмирал В. Ф. Трибуц в своей книге «Подводники Балтики атакуют» пишет, как проходила его первая встреча со Сталиным в 1938 г., когда Трибуц получил назначение на должность начальника штаба Балтийского флота (был он тогда еще в звании капитана 2-го ранга и назначение получил по настоянию вновь тогда назначенного командующего флотом контр-адмирала И. С. Исакова, с которым Трибуц был знаком по совместной службе на Каспии еще с начала 20-х годов): «Поздоровавшись со мной, Сталин начал беседу. Расхаживая по кабинету, он задавал вопросы по различным областям военно-морского дела. Проверял мои знания, обстановку на Балтике и в Финском заливе, состояние флота у сопредельных с нами государств; интересовала его боеготовность нашего флота, оценка отдельных классов кораблей, их возможности, знание театра и ряд других проблем. Кроме военных вопросов, задавались и другие, касающиеся моей личной жизни, национальности, образования и т. д. Беседа была довольно длительной и разнообразной». (Кстати, по национальности В. Ф. Трибуц «великоросс» — так он записал в своей анкете.) Эту фамилию по воле барина носили практически почти все крестьяне из помещичьего имения Минской губернии, где жил дед будущего командующего Балтийским флотом. …Началась война, и все 61 маяк и 280 створных знаков советского балтийского побережья были погашены. Это еще более осложнило и без Tcfro сложную навигационную обстановку на мелководной Балтике как для надводных кораблей, так и для подводных лодок в особенности. Много разного рода трагических и героических событий произошло на Балтике в первые дни и недели войны. Особенно тяжело пришлось нашим сухопутным частям, вынужденным под натиском превосходящих сил противника в течение первых двух недель оставить Лиепаю и Ригу. Немецкие войска подошли к Пярну и Пскову, создали непосредственную угрозу Таллину и Ленинграду. «…Русский Балтийский флот потеряет свои базы и окажется, таким образом, не способным продолжать борьбу» — так говорилось в общем разделе плана «Барбаросса». Похоже, что все так и начало осуществляться, как планировалось. Через три дня после начала войны на коммуникациях противника действовало 16 наших подводных лодок. Подводные лодки «Лембит» и «Калев» получили задание ставить мины на фарватерах вблизи вражеских баз. Прошло три недели войны, а результатов боевых действий подводных лодок все не было. Немцы на море как вымерли: ни конвоев, ни отдельных судов никто из наших надводных кораблей, подводных лодок и самолетов не обнаруживал. Только почти через месяц после начала войны, 19 июля 1941 г. командир «С-11» капитан-лейтенант А. М. Середа донес по радио, что потопил в районе Мемеля крупное военное судно противника. Почин был сделан. Однако к тому времени наши балтийцы уже потеряли шесть подводных лодок. Большая часть из них подорвалась на минах. Германские войска продолжали продвижение вперед: 6 июля они захватили Остров, 9 июля — Псков, 11 июля Порхов. Вторглись в Ленинградскую область. Финляндия весь свой флот подчинила задачам, разрабатываемым в Главном штабе «Кригсмарине» и в Генеральном штабе Гитлера. Она из всех сил старалась выслужиться перед Гитлером, поставившим задачу в кратчайший срок захватить Ленинград. Вот как Гитлер определил общую задачу сухопутных войск и флота на этом направлении 21 июля 1941 г. во время совещания с командованием группы армий «Север»: «Необходимо возможно скорее овладеть Ленинградом и очистить от противника Финский залив, чтобы парализовать русский флот. От этого зависит нормальный подвоз руды из Швеции: Следует ожидать, что все русские подводные лодки лишатся своих баз в Финском заливе и на островах Балтийского моря. Вследствие затруднений с подвозом материальных средств и горючего они смогут продержаться не более четырех-шести недель» (Гадлер Ф. Военный дневник. М., 1971). Вышли немецкие корабли и суда из своих баз только 12 июля 1941 г. В этот день наша авиаразведка обнаружила в районе Ирбенского пролива большой конвой из 45 транспортов и 15 кораблей охранения. Конвой с военным грузом направлялся в Ригу для обеспечения сухопутных войск, готовящихся к захвату Таллина. Первый удар по конвою нанесли 4 торпедных катера с рассветом 13 июля. Вслед за ними обрушили свой смертоносный груз наши самолеты. В результате удара были потоплены 8 транспортов с войсками и техникой, 2 эсминца, 1 самоходная баржа с танками. Было повреждено 13 других судов и кораблей. Это был первый по-настоящему серьезный удар по врагу на Балтике: потоплено и повреждено 40% судов и кораблей из состава конвоя. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно