|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством | Автор книги - Эдвард Уилсон

Cтраница 60

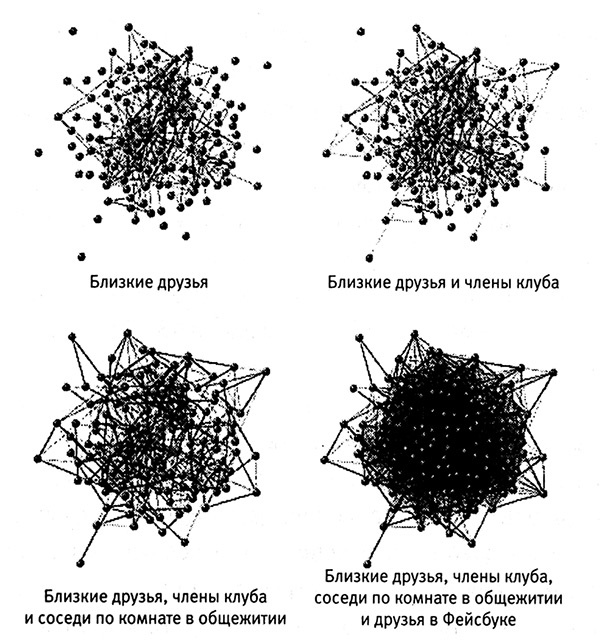

В поисках этих первопричин следует помнить, что разграничение между уровнями естественного отбора применительно к человеческому поведению достаточно условно. Эгоизм и даже возникающий под действием родственного отбора непотизм, если они идут рука об руку с изобретательностью и предприимчивостью, могут способствовать общим интересам. Наверняка уже тогда, когда эволюция наносила последние штрихи к когнитивному портрету человека (то есть до выхода из Африки около 60 000 лет назад и сразу после него), в человеческом обществе существовали влиятельные семьи — первобытные аналоги Медичи, Карнеги и Рокфеллеров. Их стремление обеспечить главенствующее положение себе и родственникам приносило пользу обществу в целом. С другой стороны, и групповой отбор не всегда действует во вред конкретной особи. За выдающиеся заслуги перед племенем человек мог получать высокий статус и привилегии, способствующие распространению его генов. Тем не менее в общественной эволюции есть железное правило: эгоисты побеждают альтруистов, но группы альтруистов побеждают группы эгоистов. Победа никогда не является абсолютной — чаши весов, на которых лежат силы отбора, не могут прийти в крайнее положение. Торжество индивидуального отбора привело бы к распаду обществ, торжество группового отбора — к появлению человеческих муравейников. Каждый член общества несет гены, на продукты которых действует индивидуальный отбор, а также гены, на продукты которых действует групповой отбор. Каждый человек связан с другими членами группы сетью общественных взаимодействий. От них в какой-то мере зависит, сможет ли он выжить и размножиться. Родство влияет на структуру сети, но не является ключом к ее эволюционной динамике (что бы ни утверждали сторонники теории совокупной приспособленности). Ключевую роль играет наследуемая склонность к бесчисленным взаимодействиям — дружбе и предательству, образованию союзов, обмену информацией, взаимным одолжениям, короче говоря, всему тому, из чего складывается повседневная общественная жизнь. В доисторические времена, когда человечество оттачивало свое когнитивное мастерство, общественная сеть человека совпадала с сетью его общины. Люди жили разбросанными группками, насчитывавшими не больше сотни членов (чаще всего, вероятно, их было около тридцати). Они были знакомы с соседями и, если судить по современным охотникам-собирателям, могли образовывать союзы. Межгрупповое взаимодействие выражалось в торговле, обмене молодыми женщинами для экзогамных браков, а также в соперничестве и мести. Но главное место в общественной жизни человека занимала его группа, сплоченная связующей силой общественных взаимодействий. С наступлением неолита (около 10 000 лет назад) характер общественных сетей коренным образом изменился. Появились первые деревни, затем вождества. Сначала они увеличивались в размерах, а потом распадались на части. Эти части перекрывались, или выстраивались в иерархии, или теряли связь друг с другом. В общественном сознании конкретного человека складывались калейдоскопические узоры из родственников, единоверцев, коллег по трудовой деятельности, друзей и чужаков. Общественное существование стало менее устойчивым. В современных промышленно развитых странах социальные сети усложнились до невозможности, вконец сбив с толку наше по сути все еще палеолитическое сознание. Инстинктивно мы не готовы к цивилизации. Мы жаждем принадлежать к маленькой, сплоченной общине, какие преобладали на протяжении сотен тысяч лет нашей предыстории. Современная жизнь вносит разлад в мощнейшее стремление человека — стремление влиться в сообщество. Это побуждение, или, лучше сказать, настоятельную потребность, мы унаследовали от очень дальних предков. Человек — безнадежно племенное существо. Удовлетворить эту потребность можно по-разному (вариантов бесчисленное множество) — в кругу семьи, в этнической или религиозной общине, в политической партии, в клубе по интересам. В любой такой группе человек столкнется с соперничеством за более высокое положение, но также найдет доверие и единство — «фирменные знаки» группового отбора. Переизбыток перекрывающихся и постоянно меняющихся групп заставляет нас нервничать. Нам очень хотелось бы знать наверняка, какой же из них мы должны присягнуть на верность? Рис. 24–1. Взаимосвязи в современном обществе гораздо обширнее и противоречивее, чем когда-либо раньше. На рисунке показаны социальные сети 140 студентов университета. Последний качественный скачок произошел с развитием Интернета и появлением таких социальных сетей, как, например, Фейсбук. (Источник: Nicholas Christakis and James M. Fowler, Connected: The Surprising Power of Our Social Networks [New York: Little, Brown, 2009].)

Пока мы так мучаемся, нами правят инстинкты, запутывая нас еще больше. Однако некоторые из них, если мы мудро последуем их велениям, могут нас спасти. Например, в нас заложена инстинктивная способность к сопереживанию. Мы можем, уже замахнувшись, сдержаться и не нанести удар. За последнее время проведено немало исследований, проливающих свет на функционирование моральных побуждений в мозге. Была сделана многообещающая попытка объяснить «золотое правило» нравственности — возможно, единственную заповедь, которую мы находим во всех организованных религиях. Оно лежит в основе всех этических рассуждений. Когда великого законоучителя и философа рабби Гиллеля попросили объяснить Тору за то время, пока он стоит на одной ноге, он ответил: «То, что ненавистно тебе, не делай другому, — в этом вся Тора. Остальное — комментарии». То же самое можно было бы выразить словосочетанием «принудительное сопереживание». Оно означает, что люди, за исключением психопатов, автоматически чувствуют боль других. Как утверждает Дональд Пфафф в книге «Нейробиологические основы честной игры», мозг не просто состоит из разных отделов — в нем нередко протекают разнонаправленные процессы. Ученые все лучше понимают молекулярные и клеточные основы первобытного страха — реакции, возникающей под действием определенных стимулов. Когда есть предпосылки к альтруистическому поведению, его уравновешивает автоматическое «выключение» вызывающих страх мыслей. На фоне этой стычки двух процессов индивид, уже настроившийся враждебно и готовый к насилию, психологически «теряет» себя, отчасти отождествляясь с противником. Мозг двуликого Януса, которым является наш вид, представляет собой сложнейшую высокоорганизованную систему нейронов, гормонов и нейротрансмедиаторов. Процессы, которые она генерирует, могут в зависимости от ситуации подхлестывать или же гасить друг друга. Страх — это в том числе и поток импульсов через миндалевидное тело, которое содержит связи с нервными цепями, отвечающими одновременно за страх, память о страхе и подавление страха. Сигналы, проходящие по этим связям, соединяются и проходят в другие части переднего и среднего мозга. По-видимому, в то время как миндалевидное тело является источником страха как простой эмоции, более сложные чувства боязни перед конкретным человеком или объектом проистекают из центров обработки информации в коре головного мозга.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно