|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством | Автор книги - Эдвард Уилсон

Cтраница 34

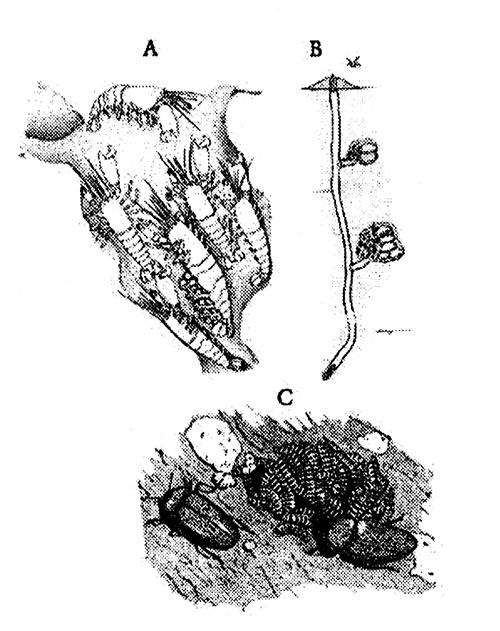

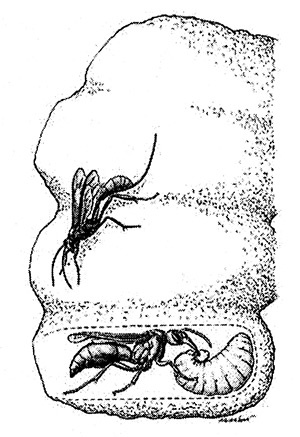

Чтобы представить себе этот процесс более конкретно, давайте посмотрим на одиночную осу, которая строит гнездо и выводит в нем молодых ос. Это первый этап пути к эусоциальности, его прошли, например, также птицы и крокодилы. Молодые осы покидают гнездо и расселяются, приступая к размножению и строительству собственных гнезд, что, опять же, похоже на ситуацию с птицами и крокодилами. Однако если хотя бы часть дочернего поколения не покинет гнездо, а останется в нем, образовавшаяся группа уже подойдет к эусоциальности вплотную. Переступить этот порог им будет легко (хотя удержаться за ним — сложнее). Некоторых одиночных пчел (а также пчел, которые занимают общую норку, но строят отдельные соты) очень просто «заставить» перейти к примитивному общественному образу жизни: нужно только поместить двух особей в тесное пространство, где есть место лишь для одного гнезда или ячейки сот. Между членами пары автоматически складывается иерархия, похожая на иерархию в природных популяциях примитивных эусоциальных видов. Доминирующая пчела — «царица» — остается в гнезде, размножаясь и охраняя его, а подчиненная «рабочая» самка ищет и приносит пищу. В природе такое же состояние может быть генетически запрограммировано: если дочернее поколение остается в гнезде, материнская особь становится «царицей», а потомство — рабочими особями. Для этого заключительного шага требуется одно-единственное генетическое изменение — нужно приобрести единственный новый аллель (форму какого-нибудь одного гена), «заглушающий» поведенческую программу расселения и заставляющий и матку, и потомство оставаться в гнезде. Стоит возникнуть такой сплоченной группе, как в действие вступает групповой отбор. Это означает, что репродуктивные особи в составе группы могут размножаться успешнее схожих одиночных особей в той же среде обитания, а могут, наоборот, размножаться менее успешно. Как именно повернется дело, зависит от признаков, которые возникают в результате взаимодействия членов группы. Эти признаки затрагивают сотрудничество при строительстве и защите гнезда, добывании пищи, заботы о потомстве, то есть сотрудничество во всех тех видах деятельности, которыми одиночное насекомое занимается самостоятельно. Когда аллель, определяющий групповые признаки, становится более распространенным, чем аллели, предписывающие расселение, естественный отбор получает «карт-бланш» и может, воздействуя на остальной геном, приводить к усложнению форм общественной организации. Правда, на ранних стадиях общественной эволюции отбор прежде всего действует на уже имеющуюся предрасположенность к доминированию и разделению труда. Впоследствии под действие группового отбора подпадают и другие части генома (по сути, весь геном), что приводит к появлению все более сложных обществ. Рис. 15–2. Виды по обе стороны порога эусоциальности. (А) Колония рака-щелкуна Synalpheus в морской губке. Эти раки-щелкуны, ведущие примитивный общественный образ жизни, обитают в полостях, которые проделывают в губках. Крупная размножающаяся самка окружена рабочими, один из которых охраняет вход в гнездо. (Источник: Duffy) (В) Колония галиктиды Lasioglossum duplex. Эти пчелы, ведущие примитивный общественный образ жизни, строят гнезда в земле. (Источник: Sakagami and Hayashida). (С) Взрослый жук-грибовик из рода Pselaphacus (сем. Erotylidae) подводит своих личинок к пище — грибу. (Источник: Costa.) Такой уровень заботы о потомстве широко распространен у насекомых и других членистоногих, но никогда, насколько нам известно, не приводит к возникновению эусоциальности. Эти три примера иллюстрируют базовый принцип: охраняемое гнездо — необходимая преадаптация для возникновения общественного образа жизни. (J. Т. Costa, The Other Insect Societies [Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006]; J. Emmett Duffy, «Ecology and evolution of eusociality in sponge-dwelling shrimp», in J. Emmett Duffy and Martin Thiel, eds., Evolutionary Ecology of Social and Sexual Systems: Crustaceans as Model Organisms [New York: Oxford University Press, 2007]; S. F. Sakagami and K. Hayashida, «Biology of the primitively social bee, Halictus duplex Dalla Torre II: Nest structure and immature stages», Insectes Sociaux 7:57–98 [1960].)

В рамках старой, традиционной концепции родственного отбора и «эгоистичного гена» группа представляет собой союз родственников, которые сотрудничают именно потому, что находятся в родстве. Несмотря на потенциальное столкновение интересов, особи «соглашаются» альтруистично стремиться к пользе для колонии. Так, рабочие частично или полностью отказываются от собственного репродуктивного потенциала ради родственников — носителей общих с ними генов. Они действуют во благо собственных («эгоистичных») генов за счет того, что способствуют сохранению идентичных генов у родственников. Даже если насекомое погибнет ради материнской или сестринской особи, частота их общих генов увеличится. Среди них будут и гены, отвечающие за альтруистичное поведение. Если другие члены колонии будут вести себя так же, колония одержит верх над другими колониями, состоящими исключительно из особей-эгоистов. Такой подход, ставящий во главу угла «эгоистичный ген», может показаться абсолютно разумным. Большинство эволюционных биологов фактически считали его догмой — по крайней мере вплоть до 2010 г., когда Мартин Новак, Корина Тарнита и я показали, что теория совокупной приспособленности, которую часто называют теорией родственного отбора, неверна как с математической, так и с биологической точки зрения. Один из ее глубинных изъянов — то, что она рассматривает разделение труда между маткой и ее потомством как «сотрудничество», а расселение потомства из материнского гнезда — как «отступничество». Однако, как мы показали, преданность группе и разделение труда — не карты в эволюционной игре, а рабочие особи — не игроки. Рабочие особи эусоциальных видов — продолжение фенотипа «царицы», альтернативные проявления ее личных генов и генов спарившегося с ней самца. По сути дела, рабочие — это роботы, созданные маткой по своему образу и подобию; благодаря им она может производить больше маток и самцов, чем если бы она вела одиночный образ жизни. Если такой подход верен — а я считаю, что это так, ведь он и логичен, и соответствует имеющимся данным, — то следует считать, что движущей силой происхождения и эволюции общественных насекомых является естественный отбор на уровне особей. Его можно проследить, рассматривая изменения матки из поколения в поколение и считая рабочих особей продолжениями ее фенотипа. Матку и ее потомство часто называют «сверхорганизмом», но их можно с тем же успехом назвать и просто организмом. Рабочие осы или муравьи, кусающие вас, когда вы потревожили осиное гнездо или муравейник, — часть фенотипа своей «царицы», так же как ваши зубы и пальцы — часть вашего фенотипа. Это сравнение может показаться некорректным. Эусоциальное рабочее насекомое действительно вылупилось из отложенного маткой яйца, но у него был и второй «родитель», самец, а значит, его генотип отличается от генотипа матки. Колония содержит множество геномов, в то время как обычный организм — лишь один, а его клетки являются клонами. Тем не менее процесс естественного отбора в этих двух случаях в целом одинаков и действует на одном и том же уровне биологической организации. Организм человека состоит из хорошо интегрированных диплоидных клеток. Эусоциальная колония — тоже. Чтобы получился человеческий палец или зуб, требуется включение или выключение определенных молекулярных механизмов клеток в процессе деления клеток в ваших тканях. Сходным образом, только под действием феромонов, испускаемых другими членами колонии, и других факторов развития, формируются и разные касты рабочих особей. Они будут выполнять одно или несколько действий из общего потенциально возможного репертуара, запрограммированного в «коллективном сознании» рабочих. Одно рабочее насекомое, как правило, успевает побыть и солдатом, и строителем, и нянькой, и «разнорабочим», а в редких случаях всю жизнь выполняет какое-то одно задание.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно