|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством | Автор книги - Эдвард Уилсон

Cтраница 18

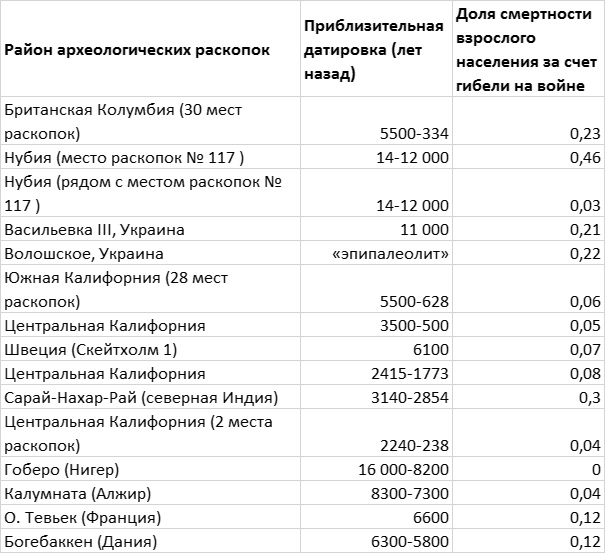

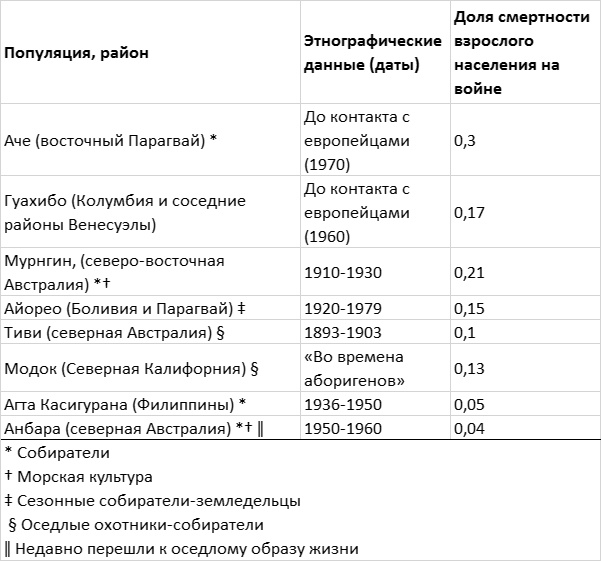

Таблица 8–1. Археологические и этнографические данные о доле смертности взрослого населения за счет гибели на войне. Выражение «лет назад» в средней колонке относится к 2008 г. [Источник: Samuel Bowles, «Did warfare among ancestral hunter-gatherers affect the evolution of human social behaviors», Science 324:1295 (2009). Приведенные в источнике оригинальные ссылки здесь опущены.]

Таким образом, племенная агрессивность восходит к более древним временам, чем неолит, хотя никто пока не может сказать точно, насколько более древним. Возможно, она появилась в эпоху Homo habilis, для которого жизненно важным ресурсом была падаль или мясо, добытое на охоте. Возможно также, что агрессивность досталась нам в наследство от еще более давних предков, общих у людей и шимпанзе. Убийство сородичей в группах шимпанзе, а также смертельные межгрупповые схватки отмечала еще Джейн Гудолл и многие исследователи после нее. Выясняется, что общий уровень смертности в результате внутригрупповых и межгрупповых конфликтов примерно одинаков в случаях шимпанзе, охотников-собирателей и примитивных земледельцев. Правда, конфликты, не приводящие к гибели участников, случаются у шимпанзе гораздо чаще, чем у людей, — в сотни, а то и тысячи раз. Шимпанзе живут в группах, которые исследователи приматов называют «сообществами». Численность такой группы может достигать 150 особей, которые защищают территорию до 38 кв. км. Плотность популяции при этом низкая, около 5 особей на квадратный километр. Сообщества делятся на подгруппы по 5–10 обезьян, которые вместе путешествуют, едят и спят. Самцы проводят всю жизнь в одном и том же сообществе, а большинство молодых самок переходят в соседние. Самцы более общительны, чем самки. Кроме того, они остро чувствуют малейшую разницу в статусе и постоянные проявления демонстрационного поведения нередко кончаются дракой. Они образуют кратковременные союзы и прибегают к разнообразным уловкам и обманным маневрам, чтобы выжать все преимущества из собственного статуса или, наоборот, избежать неприятностей от самцов, занимающих более высокое положение в иерархии. Конфликты в группе молодых самцов шимпанзе удивительно похожи на подростковые «разборки». Они все время выясняют, «кто тут главный» (на уровне особей) и «чья компания круче» (на уровне групп), однако избегают открытой конфронтации, больше полагаясь на нападения «из-за угла». Цель набегов банд шимпанзе на соседние сообщества — убить или прогнать соперников и занять их территорию. Джону Митани и его коллегам, работавшим в Национальном парке Кибале (Уганда), удалось пронаблюдать такое завоевание от начала до конца. Десятилетняя война обезьян была до ужаса похожа на человеческие войны. Патрульные группы численностью до двадцати самцов раз в 10–14 дней совершали вылазки на территорию противника. Тихо и незаметно продвигаясь цепочкой и настороженно замирая при малейших звуках, они внимательно осматривали местность от поверхности земли до верхушек деревьев. Встречая превосходящие силы противника, агрессоры разбегались и возвращались на свою территорию. Если же им попадался одинокий самец из чужого сообщества, они валили его с ног и забивали до смерти. Одиноких самок обычно не трогали. Впрочем, вовсе не из галантности. Если с такой самкой был детеныш, его отбирали, убивали и съедали. После десяти лет таких изнуряющих набегов одна из банд наконец захватила вражескую территорию, увеличив собственную на 22 %. Современный уровень знаний не позволяет нам заключить, унаследовали ли шимпанзе и люди эту характерную агрессивность от общего предка, или приобрели ее независимо под давлением сходных факторов отбора на общей родине — в Африке. Поразительное сходство территориального агрессивного поведения шимпанзе и людей свидетельствует в пользу наследования от общего предка. Такое объяснение требует наименьшего количества допущений и, следовательно, более вероятно. Принципы популяционной экологии позволяют добраться до истоков племенного инстинкта человечества. Популяционный рост в принципе описывается экспоненциальной функцией. Это значит, что если из поколения в поколение на смену одной особи приходит более чем одна (даже если прирост очень мал, например 1,01), то популяция увеличивается все быстрее и быстрее, как банковский вклад или долг по кредиту. В условиях обильных ресурсов популяции шимпанзе или людей действительно растут экспоненциально, но через несколько поколений рост так или иначе замедляется. Начинает действовать какой-то новый фактор, и со временем популяция достигает максимума и либо останавливается на достигнутом уровне, либо колеблется около него. Иногда численность стремительно падает до нуля и локальная популяция исчезает. Какой же новый фактор может вступить в игру? Любой, если его колебания связаны с размером популяции. Например, сдерживающим фактором популяции лосей являются волки, которые на лосей охотятся. Численность лосей падает по мере роста волчьей популяции. Верно и обратное: численность лосей — сдерживающий фактор для популяции волков. Когда хищникам нечего есть, их становится меньше. Сходная взаимосвязь наблюдается между патогенными организмами и животными, которых они заражают. Численность патогенов увеличивается по мере увеличения численности и плотности популяции хозяина. Нередко бывало, что болезнь бушевала в каком-нибудь районе, вызывая эпидемии (у людей) или эпизоотии (у животных), до тех пор пока популяции хозяина не уменьшилась до критического уровня или достаточное число особей не вырабатывало иммунитет. В некотором смысле болезнетворных организмов можно считать хищниками, только они не убивают добычу за один раз, а «едят» ее постепенно. Есть еще один принцип: сдерживающие факторы вступают в действие в определенном иерархическом порядке. Предположим, что главный сдерживающий фактор популяции лося исчез, так как люди отстрелили всех волков. Лоси беспрепятственно размножаются, но лишь до тех пор, пока не вступит в действие следующий фактор. Например, эти травоядные съедают все, что могут, и начинают голодать. Еще один фактор — отселение: иногда животные имеют больше шансов выжить, если поселятся в каком-нибудь другом месте. Инстинкт, заставляющий мигрировать при перенаселении, хорошо развит у леммингов, австралийской перелетной саранчи, волков и бабочки данаида монарх. Если по каким-то причинам миграция невозможна, популяция будет увеличиваться, но на пути ее роста рано или поздно обязательно встанет что-нибудь еще. У многих животных — это охрана места, с которым связаны их пищевые ресурсы. Львы рычат, волки воют, птицы поют, обозначая свою территорию и прозрачно намекая соперникам того же вида, что их тут не ждут. Охрана территории очень свойственна и людям, и шимпанзе. В самой организации их социальных систем заложена территориальность как метод популяционного контроля. Какие именно события совместной эволюции человека и шимпанзе (до их расхождения 6 млн лет назад) привели к этому, можно только предполагать. Мне кажется, что имеющиеся данные лучше всего укладываются в следующую последовательность. Сначала рост популяций был ограничен количеством пищи, прежде всего животного белка. Роль этого фактора усилилась после перехода к охоте в группах. Территориальное поведение возникло как средство жесткого распределения пищевых ресурсов. Продолжительные «захватнические» войны приводили к расширению территорий отдельных групп. А в условиях таких войн преимущество имели гены, обусловливающие единство группы, взаимодействие между особями и образование союзов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно